Hmong veut dire « homme libre ».

Mercredi 23 octobre 2020 – 14 h – Château des Stuarts à Aubigny-sur-Nère

Dans la ville franco-écossaise (1) aujourd'hui, la météo penche décidément vers l’Écosse : nuages, vent, soleil, pluie... un temps incertain.

Danilo et moi, Chiara, sommes venu·es suivre la nouvelle résidence de la compagnie Poupées Russes (2). Un temps de travail, de recherche et de pratique théâtrale autour de l’histoire des hmong en France, des raisons de leur départ du Laos en 1975 jusqu’à la réappropriation culturelle actuelle par les générations nées en France dans les années 2000 (lire aussi la rubrique (Re)visiter).

Dans le cadre de cette résidence, la compagnie a organisé un stage durant cinq jours à Aubigny-sur-Nère. La communauté hmong y est en effet très présente. Six adolescent·es ont répondu positivement à l'appel : Teddy, Mattew, Mathilde, Emmy-Line, Nathan et Timéo.

Les comédiennes, Caroline, Lucie et Salomé, leur annoncent : « Nous allons créer un spectacle ». Comment ? En collectant des témoignages, en lisant des ouvrages et grâce à la pratique théâtrale, la création d'histoires… Autant d’éléments qui nourriront la recherche de la compagnie.

Pourquoi les jeunes participent-il·les à ce stage ? L’un, un peu forcé par sa mère, s'est finalement dit que ça pourrait « être intéressant ». D’autres ont voulu faire une « expérience ». Certain·es ont déjà fait de la danse et du chant, et participent régulièrement au Festival hmong (3). Timéo, 10 ans, est le plus jeune du groupe mais le plus expérimenté : il a déjà pratiqué le théâtre avec la compagnie, dans sa classe, en 2019, sur le thème des émotions.

Danilo et moi nous sommes présenté·es au petit comité et avons préparé notre matériel : des caméras pour Danilo ; un cahier et un stylo pour prendre des notes pour moi, les yeux grands ouverts derrière mon masque pour observer les participant·es.

.

_____________________________________

Une histoire de ressenti

_____________________________

Les comédiennes proposent d’abord des exercices pour s'approprier l'espace. Les jeunes déambulent, certain·es avec une allure déterminée, d'autres plus hésitante. Grâce à un fil imaginaire qui les relie, il·les sont invité·es à prêter attention à eux·les-mêmes et aux autres. Il·les observent les gestes de leurs partenaires et les répètent en les amplifiant, puis en les accélérant dans un jeu de miroir. Sont travaillés également l'ancrage au sol et l'intention.

Presque tout le monde est en tenue sportive, baskets et sweat tiré vers le bas. Le petit sourire entre potes laisse rapidement place à une grande concentration.

« Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait un exercice ? C'est une histoire de ressenti, plus que de réflexion, souligne Lucie. Le public – et l'acteur – va sentir la vérité de l'action, au-delà des mots employés. Le théâtre, c’est d’abord des personnes qui se connectent, et seulement après, des mots ».

Jusque-là, on aurait pu se croire à une séance de cours de théâtre amateur, comme celui que la compagnie propose tout au long de l'année, pour enfants, adolescent·es et adultes.

Durant la résidence, les comédiennes auront l’occasion de recueillir le témoignage d’adultes hmong (lire aussi la rubrique (Re)découvrir). A la pause, je les interroge : vont-elles inclure des éléments de ces témoignages dans le travail des enfants ? Pour l’instant, elles préfèrent suivre ces deux chemins en parallèle. Certes, la transmission intergénérationnelle est cruciale dans leur travail, mais ce n'est pas encore le moment.

______________________________________________

On joue, on cherche, on joue...

____________________________________

Reprise de la séance avec une grande envie de jouer.

Et là, la magie opère une première fois : il·les créent collectivement une histoire. Chacun·e ajoute une phrase à celle des autres.

« Il était une fois un petit lapin, qui courait après une petite boule de feu. Le lapin suit la boule de feu jusqu'en haut d'une montagne. Une fois ici, il l'attrape, mais il se brûle. Le petit lapin court près de la rivière pour se soulager, mais l'esprit de la rivière lui dit : « Ce n'est pas pour les lapins ici ! » Le lapin s'approche alors de la forêt et rencontre un arbre. L'esprit de l'arbre lui propose de le soigner avec ses feuilles. Le lapin est sauvé mais il est très en colère après la rivière : il décide donc de lancer une boule de feu dans son lit pour l’assécher. »

Maintenant, il faut mettre en scène.

« Et si on commençait notre histoire par la fin ? La rivière est asséchée et des gens souffrent à cause de ça… », propose Lucie. Chacun·e cherche son rôle dans cette scène. La mise en scène est créée de manière chorale. Certes, les comédiennes de la compagnie sont plus disertes, mais tout le monde amène des idées. Une difficulté pour trouver le personnage ? On n’hésite pas à s’interrompre et revenir à un exercice pour « sentir » de nouveau, profondément et véritablement ce que signifie être une boule de feu, un lapin, de l'eau, etc. On s'éloigne de la narration et on y revient ; on joue ; on cherche à être des lapins qui attrapent des boules de feu ; on joue ; on cherche la sensation de fuir, de se faire mal, de se soigner ; on joue....

Grâce à Salomé, qui est la maîtresse du son, la musique est toujours présente. Elle contribue à immerger les participant·es dans leurs sensations avec justesse.

La magie opère une seconde fois : en une heure, un petit spectacle est déjà né.

Mais vite ! Il est 17 h 30 : c'est le moment d'aller voir le documentaire !

____________________________________________________

Un bout de terre pour s’enraciner

________________________________________

Mercredi 23 octobre 2020 – 18 h 30 – Atomic Cinéma à Aubigny-sur-Nère

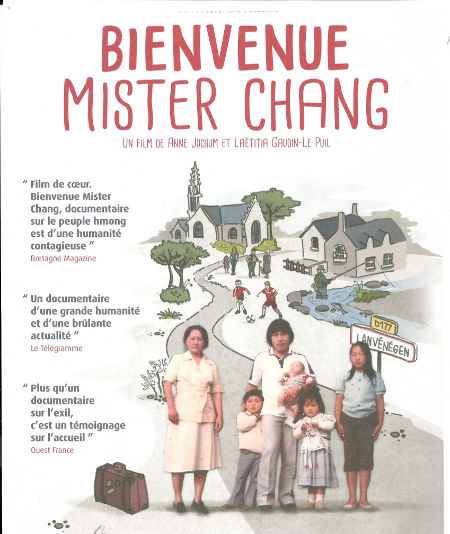

En France, les communautés hmong sont concentrées sur différents territoires, en fonction de la répartition des aides de l’État qui leur ont été destinées dans les années 1970 : la Bretagne, le Centre, Nîmes, La Guyane, etc. Le film documentaire « Bienvenue Mister Chang », réalisé par Laëtitia Gaudin Le Puil et Anne Jochum, raconte l'histoire de l’exil hmong dans un village breton, Lavénégen. Les hmong y représentaient un quart de la population : à l’époque, leur arrivée dans ce village, qui subissait déjà un fort exode rural, a été considérée comme une vraie chance. De son côté, le peuple hmong était extrêmement reconnaissant envers la France et les français : il était accueilli chaleureusement ; dans les villages, les gens se mobilisaient pour qu’il·les aient tout le nécessaire pour démarrer une nouvelle vie.

Deux éléments de ce beau documentaire me frappent en particulier.

Le premier : pour beaucoup de ces individus, forcés à quitter leur pays, avoir un petit bout de terre à cultiver était très important. Leur potager est devenu un petit Laos. Le travail de la terre, une des activités les plus pratiquées par cette population au pays, permettait ici de créer un refuge avec des plantes leur rappelant leurs origines. Une manière de s'enraciner en France, une façon de communiquer sans mots.

Justement, les mots. La seconde chose qui me touche concerne la transmission de la langue hmong : les plus ancien·nes parlent hmong et ont eu beaucoup de difficulté à apprendre le français ; la première génération d'enfants né·es en France a appris le français à l'école et ne parle pas le hmong.

Les ancien·nes parlent donc hmong, les jeunes leur répondent en français : il·les ne partagent pas la même langue tout en vivant sous le même toit. Bien sûr, il·les se comprennent, mais pour parler de choses profondes, c'est plus compliqué. Cette rupture dans la transmission de la langue a une autre conséquence : tout le monde décide de changer de nom et prend un nom français, d'où le choix de la compagnie des Poupées Russes pour sa nouvelle création : « François s’appelait Kao ». Concernant ces deux prénoms, un jeune dans le film explique : « Je ne suis ni l'un, ni l'autre, je suis l'un et l'autre ».

_________________________________________

Effacer sa propre culture ?

________________________________

Pendant le court échange avec le public après la projection, Lucie prend la parole. Pour elle, qui est née et a grandi à Aubigny, sa ville était un peu comme Lavénégen : les hmong faisaient partie du paysage comme les français, et elle pensait que c'était ainsi dans le reste du monde. Ayant connu l’histoire de cette population de près, elle s’intéresse aujourd’hui à la manière dont la transmission intergénérationnelle s'opère au sein de cette communauté. Dans le film, le thème de la transmission est centrale. On observe que les jeunes générations commencent à s’intéresser à l'histoire de leurs parents une fois que la transmission devient une question primordiale dans leurs vies, c'est-à-dire une fois qu'elles ont elles-mêmes des enfants.

Je rentre à la maison en me posant beaucoup de questions. Comment peut-on ne pas se parler, véritablement et profondément, entre père, mère et fils, filles ? Qu'est-ce qui peut lever un tel mur dans la communication ? Je suis moi aussi étrangère, mais j'ai toujours su que la langue maternelle se transmet assez facilement à ses enfants né·es dans un autre pays. La différence est que moi, je suis une émigrée économique européenne et pas du tout une personne qui a dû fuir son pays suite à des persécutions. Une expérience traumatique peut-elle pousser un peuple à effacer sa propre culture ? Ou est-ce le fruit d'une autocensure ?

Et puis, je repense rétrospectivement à ma journée avec les jeunes hmong lors du stage.

Dans le film, nous sommes presque surpris·es de la façon dont les français accueillent les hmong en France en 1975, surtout si on la compare aux dispositions en vigueur aujourd'hui pour les demandeur·ses d'asile. Même dans un petit village de campagne, les enfants sont d'abord accueilli·es dans des classes spéciales pour appendre le français, puis intégré·es dans les classes mixtes avec les français.

La solidarité et l’envie de partage sont très fortes des deux côtés, y compris chez les institutionnels (même s'ils l'expriment de manière un peu maladroite). Aujourd'hui, racisme et harcèlement deviennent d’actualité pour les enfants hmong, alors qu'il·les n'ont jamais subi ce type de discriminations auparavant. Est-ce qu'un vrai accueil de ce peuple ne devrait-il pas prévoir aussi un cours d'histoire et culture hmong à l'école d'Aubigny ?

Peut-être que les hmong se sentiraient alors plus légitimes à parler de leur culture, tellement différente, au sein de leur propre maison et à l’extérieur ?

Peut-être qu'on aurait de nouveau l’impression, comme Lucie quand elle avait 8 ans, qu'en tant qu'habitant·e d'un même territoire, on fait tous partie d'un même paysage.

Hmong veut dire « homme libre ».

__________________________________________________________________________

« Je suis chez moi ou je ne suis pas chez moi ? »

__________________________________________________________

Vendredi 23 octobre 2020 – 14 h – Château des Stuarts à Aubigny-sur-Nère

Aujourd'hui, presque un temps estival. Le soleil pénètre par les grandes fenêtres de la majestueuse salle du château des Stuarts.

Je découvre que les jeunes ont énormément avancé dans leur travail en seulement un jour et demi.

Du coup, je comprends les choses en retard et à moitié.

La veille, ils ont fait des « sculptures de groupe » autour de certaines thématiques qu'il·les ont décidé d'aborder : le racisme, la famille, les retrouvailles. Chacun·e choisit un rôle et puis se fige dans une image, comme un tableau vivant qu'il·les prennent en photo. Il·les choisissent sur le portable de Lucie la sculpture qu'il·les préfèrent : il·les sont déjà en train de sélectionner les exercices qui feront l'objet de la restitution du dimanche. Beaucoup d'attention, des sourires en regardant les photos, une belle énergie les entoure. Le groupe semble bien soudé, plus du tout de timides : l'incertitude et les craintes du premier jour ont disparu. On entend bien leur voix, il·les ont envie de montrer leurs corps.

Il·les se lancent dans une chorégraphie qu'il·les ont l'air de maîtriser à la perfection.

Je regarde les comédiennes avec une certaine surprise et je demande : « que s'est-t-il passé en si peu de temps ? ». Elles auraient voulu dire que c'était le résultat d'un travail de plateau acharné, mais finalement, elles avouent : « Hier pendant la pause, ils ont commencé à danser, on s'est dit tout de suite qu'il fallait ajouter ça à la restitution, c'est tellement leur monde ! »

Pendant la pause, Timéo est occupé à fabriquer des avions en papier, probablement pour leur prochaine scène ; il demande de l'aide. Je commence à essayer d'en fabriquer un, avec pas mal de difficultés (ça fait un bail !) et je pose quelques questions à Emmy-Line concernant ce qu'il·les ont fait la veille. Elle m'explique : suite à la vision du documentaire, il·les ont tou·tes retenu des phrases qui les avaient touché·es et à partir desquelles, il·les ont créé un dialogue.

« Oui mais chez moi, c'est où ?

Là-bas, je suis chez moi et je ne suis pas chez moi.

Si je suis ici, je suis où ?

Je suis chez moi ou je suis pas chez moi ?

Ici on me dit que je ne suis pas chez moi, mais là-bas, je ne suis pas chez moi.

Mais c'est où chez moi ?

Ça ne peut pas être entre les deux.

Ma vie est là. J'ai grandi ici.

Moi je parle pas le hmong.

On célèbre le Mékong.

C'est bizarre de célébrer un fleuve qui a tué autant de hmong.

Le livre bleu, je l'ai lu.

Non, vert.

En fait, je ne sais pas lire le hmong.

C'est ma mère qui m'a expliqué.

C'est mon grand-père qui l'a écrit.

Mon père esquive le sujet.

On devrait apprendre toutes les langues à l'école.

Il faut écouter les anciens.

Je veux pas qu'on disparaisse. »

La répétition reprend, chaque scène est travaillée en vue de la restitution.

La première est d'une puissance inouïe. Les jeunes viennent vers le public, sur les notes de cette musique du film « Goodbye Lenin ! » (4) qui fait beaucoup pleurer. Mais ici, ce qui émeut, ce n'est plus la musique : les jeunes marchent au ralenti, à côté de chaises vides, envahissant l'espace du public, organisé selon les règles de la distance sociale, avec leurs corps d'adolescent·es en transformation : au fond de moi, je pense qu'il·les seront façonné·es par cette expérience, le théâtre. Il·les seront témoins albinien·nes d'une histoire nationale et mondiale – l'exil d'un peuple apatride pour la survie – et il·les auront peut-être envie d'aller plus loin un jour.

Les scènes se succèdent, les répliques s'enchaînent avec les chants hmong et la danse… c'est super !

Manque encore quelques petits éléments à la mise en scène. Il est tard, on va y réfléchir assis·es dans un café, avec une petite bière pour remettre en place les idées…

__________________________________________________

Le lien transgénérationnel réussi

_______________________________________

Dimanche 25 octobre 2020 – 14 h – Château des Stuarts à Aubigny-sur-Nère

Nous écoutons de la musique pour nous détendre. Quelqu'un a peur d'oublier quelque chose, d'autres sont plus tranquilles et les rassurent. Les chaises sont disposées pour le public qui commence à arriver dans la salle. Salomé est à l'entrée et Lucie salue les premier·es ; elle connaît beaucoup de personnes.

Salomé me dit qu'elle a le trac. Toujours, même si ce n'est pas elle qui joue. La compagnie réalise régulièrement des mises en scène de troupes d'amateurs. « C'est même pire, car je ne joue pas, donc je n'ai pas la décharge d’adrénaline nécessaire à faire passer le trac... mais bon, une fois qu'ils seront sur scène, ça va aller, je le sais… »

Les chaises ne suffisent pas, on va en chercher d'autres. Plus de 60 personnes sont venues assister à cette restitution, lors d'un dimanche pluvieux.

Le spectacle commence. Le groupe arrive sur scène, les mouvements sont sûrs, les pieds sont ancrés dans le sol, les voix sont puissantes et nous emportent. Les scènes traduisent des situations de vie récurrentes dans les histoires hmong : une marche lente qui rappelle l’exil du peuple et sa traversée interminable dans la jungle ; le travail, souvent répétitif et automatisé des industries françaises où les hmong sont employé·es ; les différentes retrouvailles, en fonction de l'époque, au bout de plusieurs années ; les expériences de racisme et de harcèlement. Leurs répliques à propos d’être hmong et français en même temps se succèdent sans aucune hésitation et quand les Atypycal Dancers arrivent sur scène, avec leur chorégraphie de « ouf », nous sommes complètement emballé·es !!!

Le lien transgénérationnel est réussi, nous adhérons complètement. On sent le travail fait avec les comédiennes, la personnalité des adolescent·es, leur conscience d'une identité composite.

Selon les situations, leurs gestes dégagent de la peur, de la rage, de l’excitation, de la joie, de la stupeur pour l’histoire hmong qui devient leur histoire, pour une histoire qui les concernait déjà et qui, maintenant, les concernera encore plus. Quand on ne connaît pas le théâtre, on dit parfois que jouer, c'est « faire semblant ». Là, nous avons la sensation tangible que le théâtre leur offre une compréhension sensible de qui il·les sont, à tous les niveaux et à tous les âges.

La compagnie écrit dans sa newsletter :

« La première semaine de résidence de la création « François s'appelait Kao » vient de s'achever.

Une semaine intense, riche de rencontres sur le plateau et en dehors. Nous avons l'impression que « les portes se sont ouvertes » : la parole, celle des témoignages, se libère plus facilement ; les corps des jeunes adolescents qui ont participé au stage de théâtre se sont révélés lors d'une restitution dynamique et émouvante ; les esprits sont enfin conviés pour une véritable transmission de cette culture. La résidence semble avoir le timing parfait : nous sommes dans une période historique de reconquête de l'identité hmong par les générations qui ont aujourd'hui 30-40 ans. L'« humus » riche et fertile est à portée de main et nous sommes comme des petites chenilles prêtes à se nourrir, à grandir à travers cette recherche. Hâte de poursuivre ce travail ! »

____________________________________________________

Quelle suite pour les résidences ?

_________________________________________

Lundi 25 janvier 2021 – Quelque part dans le Cher

Trois mois après la fin de la résidence à Aubigny-sur-Nère, nous nous rencontrons avec la compagnie pour faire le point.

La première partie de la matinée est consacrée aux demandes de subventions, un travail pas très enthousiasmant mais absolument indispensable. Par exemple, un dossier doit être rempli pour une aide à la résidence que pourrait délivrer la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) ; un autre, très dense, permettrait à la compagnie de partir au Laos et de passer un temps de résidence sur place. Le terme du PPS, un dispositif d’aide à la résidence en Région Centre-Val-de-Loire, approche à grand pas. Nous attendons avec impatience la réponse définitive des nombreux partenaires institutionnels qui se sont montrés intéressés, car le PPS ne peut être validé sans au moins trois établissements partenaires.

Nous consacrons la seconde partie de cette matinée à un brainstorming de fin de résidence. Ce que l’on retient et quelques idées qui germent...

Une vision : l’origami comme figure stylistique pour la scénographie.

Partir d’une anecdote personnelle : une habitante d’un village français qui pense qu’il y a des hmong partout.

Des éléments scientifiques, statistiques : chiffres d’entrée, plan local d’urbanisme, cartographies, diaspora…

Des phases linguistiques : à quel point la langue construit la pensée et la culture ? Quelles conséquences suite au choix de ne pas parler le hmong en famille ?

Les discours politiques sur l’accueil des réfugiés hier et aujourd’hui.

La réappropriation de la culture et la langue hmong.

Dimension onirique : le chamanisme, le rêve utopique, la projection identitaire sur le futur.

Une scène de festin : les graines, le travail de la terre, la cuisine.

Les voix hmong : une création sonore avec les différents témoignages.

Entendre et voir le chant et la danse hmong pas de façon narrative, mais restitués à travers le vécu des comédiennes, leur manière de s’approprier cette culture.

S’inspirer de la pièce « Le porteur d’histoire » (5) pour son dispositif narratif : on endosse plusieurs casquettes, ce qui nous permet d’être à la fois dans un discours politique, de faire un cours de langue ou de chanter ou de danser, de voyager dans l’espace et dans le temps, d’être non genré…

Se positionner comme quatre personnes qui s’intéressent, qui découvrent et qui creusent la culture hmong et qui témoignent d’une histoire qu’elles veulent transmettre, avec les moyens de communication qui leur sont propres : le théâtre, dans ce cas.

Texte : Chiara Scordato

Vidéos : Danilo Proietti

Photos : Jean Achard

(1) Située dans le département du Cher, Aubigny-sur-Nère est le lieu de mémoire de l’Auld Alliance, terme par lequel on désigne le rapport étroit et singulier qui s’instaura de façon continue entre les royaumes de France et d’Ecosse pendant cinq siècles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la ville : https://www.aubigny.net/Aubigny-une-ville-chargee-d

(2) Lire aussi le numéro de (Re)bonds consacré à la compagnie : http://rebonds.net/31poupeesrusses/559-lacompagnieoupeesrusses

(3) Le Festival hmong a été créé afin de rassembler la communauté hmong de France et du monde entier. A travers cet évènement, il y a la volonté de préserver la culture hmong et de la transmettre aux générations futures, mais aussi de la partager et la faire découvrir à un large public. Le programme se compose de spectacles, concours de talents, tournois sportifs et animations pour enfants, des stands de nourriture et alimentation asiatique. La troisième édition du Hmong Festival a eu lieu les 26 et 27 juillet 2019 à Aubigny-sur-Nère. Le thème de cette édition était « l’Odyssée du peuple hmong », qui a pris forme à travers une exposition culturelle ainsi que des témoignages d’anciens réfugiés ; des récompenses sont également remises à des associations humanitaires venant en aide aux hmong d’Asie du Sud-Est.

(4) Yann Tiersen, « Summer 78 », de l'album Goodbye Lenin ! 2003.

(5) « Le porteur d’histoire » est une pièce de théâtre de Alexis Michalik qui connaît un grand succès depuis 2012. Il s’agit d’un exercice brillant et vertigineux par sa forme : cinq comédiens équipés de deux portants à costumes se transforment sans cesse et interprètent des dizaines de personnages. Comme chez Umberto Eco, les personnages et les récits s'entrecroisent, et traversent les siècles pour faire naître une énigme qui demande à être résolue.