L'Auberge de Jeunesse de Vierzon (lire la rubrique (Ré)acteurs) a accueilli, durant deux ans, un restaurant associatif créé par la Régie de Quartier. La Régie de Quartier ? Une structure qui encourage les habitants d'un territoire urbain à reprendre en main leur lieu de vie.

On pourrait s'attendre à la trouver au rez-de-chaussée d'une tour d'immeuble, dans une zone périphérique de la ville. Mais non. La Régie Inter Quartiers de Vierzon occupe des locaux dans une rue piétonne, en centre-ville. Pourtant, elle est ainsi au plus près du public qu'elle cible : les personnes en difficultés sociales et / ou économiques.

Lorsque la Régie a vu le jour en 1999, les quartiers dits « prioritaires » au sens de la politique de la Ville, fortement imprégnés par le « logement social », étaient Le Clos du Roy, Henri-Sellier et Colombier. Mais à l'époque des destructions d'immeubles et de la rénovation, les habitants ont dû se reloger et se sont déplacés. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est la quasi totalité du centre-ville de Vierzon qui est concernée, en plus du Clos du Roy et du Tunnel-Château.

Mais qu'est-ce qu'une Régie de Quartier ? Quels sont ses objectifs, ses actions ? En quoi son projet politique représente une voie intéressante pour les habitants aujourd'hui ?

La naissance des Régies de Quartier et de Territoire

Roubaix, années 1960. Dans le quartier de l'Alma-Gare, des habitants et des associations se mobilisent contre un projet de rénovation de leur quartier conçu sans eux, sans lien avec leurs préoccupations, leurs formes de vie, leurs besoins, les relations qu'ils y ont nouées… Les voilà rejoints par des militants ouvriers et chrétiens, des sociologues, des architectes, des urbanistes… Ensemble, ils créent, en 1974, l'Atelier populaire d'urbanisme. L'objectif : mobiliser les habitants contre le projet mais aussi pour proposer des formes alternatives d'aménagement.

En 1980, la première Régie de Quartier voit le jour sous cette terminologie, qui emprunte non pas au vocabulaire technique mais… au théâtre ! Jean-Luc Birski, directeur de la Régie Inter Quartiers de Vierzon, explique : « La Régie s'intéresse à tout ce qui fait fonctionner le théâtre, c'est-à-dire le quartier, dont les habitants sont les acteurs. »

Dès le départ en effet, les habitants sont au coeur du projet ; le but est de les impliquer pleinement dans l'amélioration de leur cadre de vie : membres du conseil d'administration de la Régie, ils font partie des décisionnaires ; ils sont également les usagers des services mis en place ; enfin, ils peuvent être bénéficiaires des emplois qui sont créés pour faire fonctionner ces services.

En 1988, naît le Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ), qui se dote quelques années plus tard d'une Charte puis d'un Manifeste. Ce texte prône une attitude positive et volontariste : « Il faut raconter, montrer, expliquer tout ce qui se construit de positif, de dynamique dans ces quartiers populaires ». Ou encore : « c'est à l'ensemble de la population de rechercher de nouveaux axes pour un projet social » ; « briser les stratégies d'abandon et de renoncement » (1).

Pour être labellisée Régie de Quartier, une association doit respecter les principes qui y sont édictés, notamment un projet en trois dimensions : sociale, économique et politique.

En 2002, de premières expérimentations sont menées en milieu rural pour développer le concept de Régie de Territoire.

L'exemple de Vierzon

Aujourd'hui, 140 structures sont labellisées parmi lesquelles celle de Vierzon, créée en 1999 par des habitants, la Ville et le bailleur social Berry Sologne (devenu France Loire). Jean-Luc Birski énumère les premières activités : « écrivain public, laverie associative, journal de quartier, service de correspondants de nuit pour apaiser les tensions, jardin partagé... »

Mais les quartiers de l'an 2000 ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Leur configuration a changé, les populations aussi.

Autrefois, le territoire d'actions de la Régie était facilement identifiable. Aujourd'hui, et depuis la rénovation urbaine, il est plus diffus. Le lien qui unissait les habitants d'un même quartier est moins tangible. Les nouveaux, attirés surtout par un parc locatif peu onéreux, ne souhaitent pas forcément s'investir dans le projet de la Régie. « Depuis six ou sept ans, nous sommes en difficulté sur ce point », souligne Jean-Luc Birski.

Le volet économique, en revanche, intéresse beaucoup les habitants, qui réduisent peut-être, parfois, la Régie a un guichet pour l'emploi.

Le volet économique, en revanche, intéresse beaucoup les habitants, qui réduisent peut-être, parfois, la Régie a un guichet pour l'emploi.

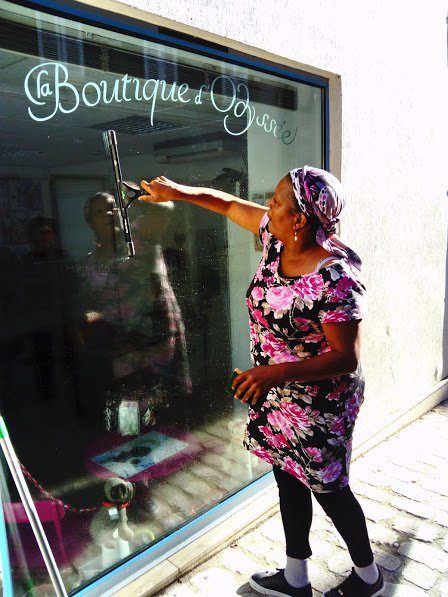

Cinquante-cinq personnes y sont aujourd'hui salariées au sein de chantiers d'insertion. « Nous avons trois métiers, détaille le directeur. Le second œuvre du bâtiment pour le bailleur social ; le nettoyage des parties communes et extérieures des bâtiments, mais aussi de bureaux et des logements de personnes sous tutelle ; l'entretien d'espaces verts, avec des missions spécifiques comme le désherbage alternatif et l'éco-pâturage. » La Régie intervient ainsi « sur des secteurs où les autres entreprises ne veulent plus aller ou qui ne peuvent pas proposer les tarifs adaptés à nos publics ».

Les projets

Jean-Luc Birski souhaite développer des activités « qui ont plus de sens pour les bénéficiaires » et qui valoriseraient davantage encore leur participation à l'amélioration du cadre de vie des habitants de Vierzon.

Deux projets ont un axe commun fort : l'alimentation. « Le public suivi par la Régie a souvent des réflexes alimentaires qui lui sont nuisibles, comme le recours à des plats préparés plutôt que la cuisine de produits frais », souligne Jean-Luc Birski.

Pour preuve ? « La gestion d'un jardin partagé sur deux hectares. Nous livrions l'AMAP (2) et des associations caritatives. Les retours que nous avions de celles-ci, c'est que les légumes pourrissaient. Les bénéficiaires ne les cuisinaient pas. Nous avons pris conscience d'un véritable problème. »

Pour y remédier, la Régie ouvre un restaurant associatif, à l'Auberge de Jeunesse de Vierzon, à titre expérimental, en 2016 et 2017. Des repas sont proposés une à deux fois par semaine, sans viande, pour permettre des tarifs abordables mais aussi pour prouver qu'une autre alimentation est possible. Les produits de proximité et bios sont privilégiés. On apprend à cuisiner, à équilibrer ses repas et son budget.

La Régie a obtenu l'accord de la DIRECCTE (3) pour le relancer. Mais un projet de travaux à l'Auberge de Jeunesse freine ses élans.

Parallèlement, la Régie devrait bientôt cultiver à nouveau un jardin partagé. Il pourrait voir arriver de nouvelles personnes ressources, notamment bénévoles. « Nous allons choisir un lieu avec les habitants et décider avec eux de la configuration du projet. »

L'éco-pâturage pourrait aussi fédérer à nouveau les habitants de certains quartiers. La Régie compte des brebis et, depuis quelques jours, un bélier, qui paissent le long de la rivière du Cher. Dans le quartier de la Genette, ceux qui craignaient de sortir à cause des incivilités ont repris l'habitude de se retrouver, désormais autour des animaux. « Cela recrée du lien social », assure Jean-Luc Birski.

« Passer des messages en faisant »

Comme les Auberges de Jeunesse, les Régies de Quartier sont des maillons de l'Education Populaire (lire aussi la rubrique (Ré)acteurs). Certes, elles ont choisi de défendre « l'économie sociale » et croient en une « urbanisation à vocation plus humaine » (1), s'éloignant ainsi d'une critique du travail poussée ou d'une critique de l'hégémonie d'un urbanisme toujours plus inadapté aux réels besoins des populations.

Mais c'est qu'elles doivent avant tout parer à l'urgence. Laisser la place à la parole et aux actes de ceux et celles qui doivent apprendre à s'auto-déterminer. Les Régies de Quartier défendent surtout « le droit des populations à décider ce qui les concerne ». Un éveil des consciences par l'exemple : « L'Education populaire, c'est passer des messages en faisant », rappelle en forme de conclusion Jean-Luc Birski.

Fanny Lancelin

(1) Charte et Manifeste du Comité National de Liaison des Régies de Quartier : https://www.regiedequartier.org/projet-politique/un-projet-de-territoire-partage/

(2) AMAP : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.

(3) Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.