Comment la filière du nucléaire civil s'est-elle développée en France ? Quelques dates-clés pour comprendre.

1896 : découverte de la radioactivité par Henri Becquerel.

1898 : découverte du polonium et du radium par Pierre et Marie Curie.

1939 : découverte en Allemagne par Otto Hahn et Fritz Strassmann de la fission de l’uranium.

1945 : création du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) par le Général de Gaulle pour la recherche et l'industrialisation de l'énergie nucléaire en France.

1946 : loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

1956 : mise en service, par le CEA, d'un premier réacteur nucléaire à Marcoule, utilisant l'uranium naturel comme combustible (filière dite UNGG). Premier à fournir de l'électricité mais aussi destiné à la Défense car produit du plutonium.

1956 : mise en service, par le CEA, d'un premier réacteur nucléaire à Marcoule, utilisant l'uranium naturel comme combustible (filière dite UNGG). Premier à fournir de l'électricité mais aussi destiné à la Défense car produit du plutonium.

1957 : construction du premier réacteur de la centrale nucléaire de Chinon (70 Mégawatts) par EDF, entreprise publique de production d'électricité chargée de mettre en place le programme électronucléaire français. Huit autres réacteurs de cette générations suivront, le dernier d'entre eux étant Bugey en 1972.

Premier accident dans une centrale nucléaire à Windscale en Angleterre (un autre aura lieu en 2015).

1961 : décret déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'un centre de traitement des combustibles usés sur le site de La Hague.

1966 : mise en service du site de retraitement des combustibles usés pour l'extraction de plutonium à La Hague ; orientée au départ pour un cas de défaillance de Marcoule, l'usine est oreintée vers le traitement de combustibles civils à partir des années 1970.

1969 : Abandon de la filière UNGG par le président de la République Georges Pompidou, au profit de la filière à uranium enrichi et à refroidissement par eau pressurisée (REP) pour des raisons notamment de coût, mais aussi de sûreté.

1973 : premier choc pétrolier ; création du Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires (SCSIN).

1974 : accélération du programme électronucléaire français, alors que les centrales thermiques à combustibles fossiles fournissent près de 65 % de l'électricité du pays. Lancement d'un programme de construction de grande ampleur appelé « Plan Messmer », du nom du Premier ministre Pierre Messmer.

Années 1970 et 1980 : construction de 54 réacteurs, d'une puissance cumulée de plus de 55.000 Mégawatts ; construction de l'usine d'enrichissement d'uranium de Pierrelatte pour garantir la maîtrise du cycle du combustible.

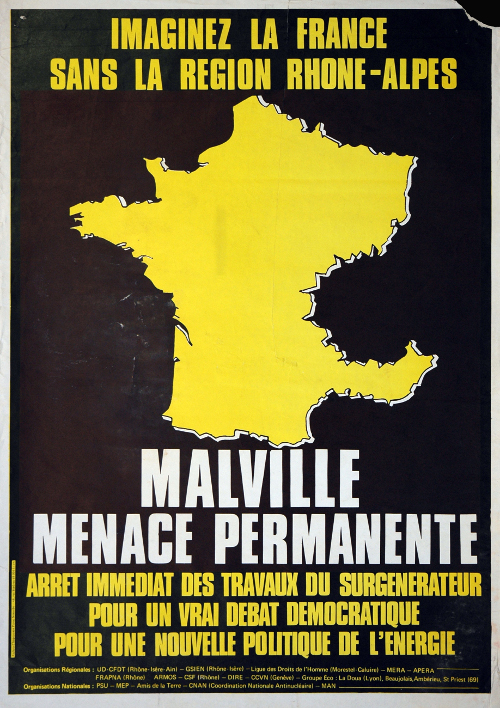

1976 : transformation de l’un des départements du CEA en Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) ; commande de l’État du Superphénix construit sur le site de Creys-Malville en Isère, en collaboration avec les Allemands et les Italiens.

1977 : rassemblement contre le projet Superphénix : un manifestant est tué par une grenade offensive des forces de l'ordre ; connection au réseau électrique du premier réacteur à eau pressurisé, Fessenheim 1, (d'une puissance de 880 Mégawatts).

1979 : création de l'ANDRA, l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets RadioActifs.

1979 : accident classé de niveau 5 (sur l'échelle internationale INES de 0 à 7) dans la centrale nucléaire de Three Mile Island aux Etats-Unis ; fusion du réacteur.

1979 : accident classé de niveau 5 (sur l'échelle internationale INES de 0 à 7) dans la centrale nucléaire de Three Mile Island aux Etats-Unis ; fusion du réacteur.

1980 : accident nucléaire en France à Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher.

1985 : mise en service du Superphénix (1.200 Mégawatts) à Creys-Malville.

26 avril - 22 mai 1986 : explosion d’un réacteur à Tchernobyl en Ukraine, premier accident classé niveau 7 sur l’échelle INES.

1987 : introduction du combustible MOX dans les centrales nucléaires françaises, mélange d'uranium et de plutonium.

Décret pour un centre de stockage de déchets de faible et moyenne activités près du village de Soulaines-Dhuys dans l'Aube, projet abandonné du fait du caractère inadapté du sous-sol.

1998 : après deux incidents en 1978 et 1997, abandon et début du démantèlement du surgénérateur Superphénix ; choix du site Meuse Haute-Marne (Bure) pour l'implantation d'un laboratoire puis d'un centre d'enfouissement de déchets radioactifs.

2001 : création de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).

2005 : annonce pour le choix du site de Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, pour la construction du réacteur expérimental ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) avec l'Union européenne, la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon et la Russie.

2006 : loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire dite TSN qui crée notamment l'ASN, Autorité de Sûreté Nucléaire.

2007 : début de la construction de l'EPR (European Pressurized water Reactor) de Flamanville, un réacteur de 1.650 Mégawatts ; projet conçu par Areva ; report à plusieurs reprises de la mise en exploitation initialement prévue en 2012.

Construction de trois autres réacteurs hors de France : un en Finlande et deux en Chine.

2010 : lancement d'un projet de « démonstrateur technologique de réacteurs de 4e génération » dit Astrid ; un prototype de réacteurs au sodium dont la mise en service était prévue en 2023, mais qui est actuellement à la peine faute de financements suffisants.

2011 : séisme et tsunami au Japon, provoquant l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi, classé 7 sur l'échelle INES ; lancement d'un audit de la filière nucléaire fançaise portant sur les risques d'inondation, de séisme, de perte des alimentations électriques et de perte de refroidissement ainsi que la gestion opérationnelle des situations accidentelles.

2011 : séisme et tsunami au Japon, provoquant l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi, classé 7 sur l'échelle INES ; lancement d'un audit de la filière nucléaire fançaise portant sur les risques d'inondation, de séisme, de perte des alimentations électriques et de perte de refroidissement ainsi que la gestion opérationnelle des situations accidentelles.

En septembre, explosion mortelle sur l'une des installations du site de Marcoule dans le Gard.

2012 : décision de l’État de prolonger la vie des centrales au-delà des 40 ans ainsi que la poursuite de la construction de l'EPR.

2018 : Le parc nucléaire français actuel est constitué de 58 réacteurs répartis entre 19 centrales. Il produit 75 % de la production d'électricité du pays.

Sources : www.vie-publique.fr ; Le Temps « Nucléaire civil – Histoire d'une énergie contestée » (2016); Fondation Alcen, « Histoire de l'énergie électronucléaire en France » (11 janvier 2016) ; Greenpeace, « Les accidents nucléaires en France » (3 mars 2017).