« Je ne suis pas assez jeune pour tout savoir. » James Matthew Barrie

Une petite main posée sur mon épaule. Je sens à la fois la délicatesse et l'assurance du geste. Je me retourne. Mizuki me regarde.

Son bras est tendu vers moi, sa main toujours posée sur mon épaule. Je suis assise à sa hauteur, son visage me fait face. Un silence, qui me paraît long mais agréable, s'installe. Je finis par comprendre : « Oui, Mizuki ? » La petite fille se lance dans une histoire. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Manon de solliciter ainsi mon attention. Elle attend, sans manifester d'impatience, que je termine ma conversation avec Mizuki. Une nouvelle petite main posée sur mon épaule.

Aucune de ces deux enfants ne me connaît et pourtant, je sens par ce simple geste un trait-d'union – certes éphémère – qui se dessine. Je suis là, assise sur un petit tabouret de bois, au milieu d'elles. Je ne suis jamais là d'habitude, et pourtant, l'ambiance me semble familière. Je me sens chez elles, mais je pourrais être chez moi. Je suis plus âgée qu'elles, mais elles m'ont appris bien plus que je n'aurai pu leur apprendre ce jour-là.

Par leurs petites mains posées sur mon épaule, elles m'ont invité à laisser mes repères, mes a priori, mes fausses idées à l'extérieur de leur école. Je n'y suis pas entrée. C'est elles qui m'y ont accueillie.

_______________________________________________________________

Des activités et des déplacements libres

_______________________________________________________________

Mardi 11 décembre – 9 heures – Plaimpied-Givaudins

Mizuki et Manon vont à l'école du Chêne Vert. Elle se situe dans une zone d'activités sur la commune de Plaimpied-Givaudins, qui jouxte la ville de Bourges. Sur le terrain bordé par des arbres, se trouvent une yourte et un bâtiment en bois, un petit tipi, un jardin potager et des cabanes visiblement construites par les enfants.

La yourte est l'espace dédié aux plus jeunes âgés de 3 à 6 ans, le bâtiment en bois celui des plus grands jusqu'à 12 ans.

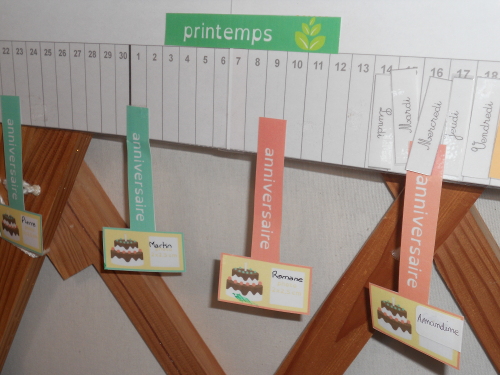

Depuis 7 h 30 le matin, les enfants sont accueillis par Léa et Amandine (chez les petits), Pierre ou Aurélie (chez les grands), les accompagnateurs professionnels, auxquels peuvent s'ajouter des parents et des intervenants bénévoles.

Comme dans n'importe quelle école, les enfants commencent par dire « bonjour », quittent leurs manteaux et les accrochent. Mais ici, ils se déchaussent pour enfiler des chaussons ; ils sortent de leur sac le déjeuner préparé à la maison pour le placer dans le frigo ou, s'il s'agit d'un thermos, sur une étagère.

Puis, librement, ils choisissent une activité. A leur hauteur, des plateaux contenant du matériel pédagogique, utilisé de manière autonome ou, s'il est nouveau pour l'enfant, présenté individuellement par un accompagnateur.

Les déplacements s'effectuent librement dans la pièce. Chacun réalise les activités à son rythme, range lorsqu'il a terminé, nettoie les tables lorsqu'il salit. Les adultes ont surtout une position d'observateurs : ils répondent aux sollicitations, questions ou appels à l'aide, et veillent à ce que l'environnement soit favorable à la meilleure concentration possible. Ils peuvent faire des propositions, mais n'ordonnent ou ne contraignent jamais.

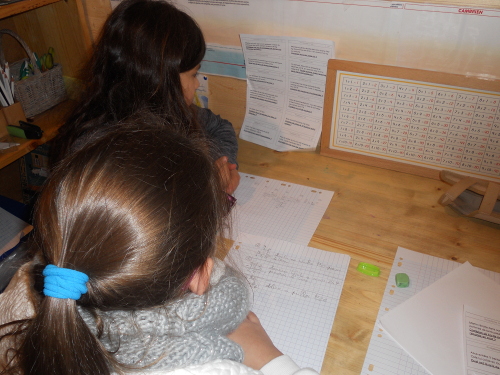

Pierre est accompagnateur chez les grands. Son ton de voix est posé, bas, se transforme parfois en chuchotement, pour encourager les enfants à s'exprimer de la même manière. Des éclats de voix se font parfois entendre, notamment en cas de travaux de groupe ; l'adulte peut alors intervenir ; mais je remarque qu'il arrive aussi que le groupe s'auto-régule, ceux qui font beaucoup de bruit étant repris par ceux qui souhaitent plus de calme.

Ce matin-là, Agathe dessine une montagne et le cycle de l'eau ; Manon travaille sa conjugaison ; Diane s'entraîne au calcul avec des chaînes de perles ; Isaya et Ellie ont choisi de manipuler les poids d'une balance ; Camille et Romane cherchent des mots qui riment pour écrire une chanson ; Warrick dissèque une pelote de réjection ; Louis scie une petite planche pour fabriquer des éponges japonaises…

A la fin de la matinée, Léa, accompagnatrice chez les petits, d'origine américaine, leur propose une séance d'anglais. Certains choisissent de poursuivre leurs activités. Les autres font cercle autour d'une chaîne stéréo : des notes de « Where the streets have no name » de U2 se diffusent ; puis celles de « Love me do » des Beatles. L'occasion d'aborder les sentiments et, par la discussion et un jeu de traduction, d'apprendre quelques nouveaux mots…

_____________________________________________________

Le choix des pédagogies actives

_____________________________________________________

Si le déroulement de la journée, les activités et la manière dont elles sont proposées diffèrent tant d'une école « ordinaire », c'est que l'école du Chêne Vert ne l'est pas.

Elle est un établissement privé hors contrat, c'est-à-dire indépendant de l'Education nationale dans sa gestion, son organisation, le recrutement de ses enseignants, le programme. En revanche, l'Education nationale conserve un droit d'inspection, notamment pour veiller au respect des lois et s'assurer que les enfants maîtrisent le fameux « socle commun de connaissances » à la fin de leur scolarité.

A l'origine de l'école : un groupe de parents désireux de s'associer à des professionnels pour offrir un « accompagnement respectueux des enfants ». « On venait d'une crèche parentale et on se disait : pourquoi s'arrêter à la crèche ? Pourquoi pas une école sur le même principe ? », se souvient Marie Lebas-Fabre, présidente de l'association du Chêne Vert. Tous partagent le sentiment que l'école publique ne répond pas aux besoins des enfants. Certains instruisent à la maison, mais ressentent une envie de temps collectifs.

Une association est alors créée, qui organise d'abord des ateliers, des sorties, des réunions d'échanges, des conférences, des projections de films en lien avec l'éducation et la vie des enfants.

Le projet de l'école s'est construit pas à pas : finances, locaux, recrutement de l'équipe, élaboration du projet pédagogique... « Nous avons dès le début opté pour les pédagogies actives car ce sont bien celles qui partent de l'enfant et de ses compétences, et qui le placent au centre des apprentissages. Nos rencontres avec nos accompagnateurs (Amandine, Pierre et Aurélie principalement) et le centre de formation Nascita, ainsi que les lectures et visites d'écoles Montessori nous ont fait découvrir cette philosophie qui correspond vraiment bien à nos besoins, tout en offrant un cadre rassurant pour les parents et une expérience longue également. »

Si les activités Montessori sont beaucoup utilisées à l'école, elle n'est pas pour autant « purement montessorienne » (1). « Nous nous sommes beaucoup inspiré également au départ de l'expérience école du 3e type de Bernard Collot (2), nous y viendrons peut-être pour les plus âgés, souligne Marie Lebas-Fabre. Nous avons un atelier Stern (3), nous regardons du côté de Steiner (4)... Dès l'instant où on se place du point de vue de l'enfant, c'est intéressant. Nous suivons leurs centres d'intérêt au maximum et adaptons nos propositions d'activités à leurs besoins (qui évoluent constamment). »

Comment ont-été recrutés les accompagnateurs ? « Sur entretien, l'idée étant de privilégier leur posture éducative, ainsi qu'en formation en pédagogie active. Aujourd'hui, ils sont quatre et sont formés à la pédagogie Montessori mais viennent d'horizons variés (Beaux-Arts, céramiste, auxiliaire de puériculture, université de Berkeley). Jusqu'à l'an dernier, nous avions également une professeure des écoles, qui a malheureusement déménagé dans l'été pour une autre région. »

____________________________________________________________

Une implication nécessaire des parents

____________________________________________________________

Les difficultés ont été nombreuses : « Administratives, problématiques de locaux, délais et retard de différents intervenants, recrutement des accompagnateurs, recrutement des nouvelles familles (départ de familles aussi), finances fragilisées par des impayés importants… liste Marie Lebas-Fabre. Au final, je pense que c'est notre détermination, notre persévérance et surtout le fait qu'on soit une équipe qui nous a fait (nous fait) tenir. » Heureusement, le projet a aussi bénéficié de soutiens : les familles et les amis, les enfants et les accompagnateurs, l'ARPPE en Berry (5), la Caisse d'Allocations Familiales pour les ateliers de l'association, par exemple. L'expérience de certains fondateurs dans la gestion de projets et d'associations a également aidé.

L'école a finalement ouvert ses portes en mai 2017 à une douzaine d'enfants. Elle en compte 29 aujourd'hui. Mais tous ne viennent pas tous les jours. En effet, lors de l'inscription, les parents choisissent les jours de fréquentation.

Les familles viennent de Bourges et d'environ trente kilomètres alentour. La place des parents est importante. « Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants », peut-on ainsi lire dans le projet éducatif. Leur implication est nécessaire pour que la structure fonctionne : soit dans l'association (au sein des commissions, des instances de décision), soit par des heures de présence en classe (une heure par mois, par jour d'accueil) ; soit lors de grands chantiers et ménages saisonniers (en été et en hiver). Ils peuvent également proposer des activités : par exemple, actuellement, une maman, médecin, vient partager son savoir en anatomie avec les plus grands.

L'école étant privée, elle doit assurer, sans aucune aide, le paiement de toutes ses charges. Ce sont donc les parents qui financent la scolarité de leurs enfants. Combien cela peut représenter ? 3.840 euros par an pour un enfant qui viendrait cinq jours par semaine (à raison de 35 semaines d'école dans l'année) ; un montant que les familles peuvent payer en plusieurs fois.

Sans doute le coût est un frein au développement de ce type d'écoles. Mais force est de constater qu'elles séduisent de plus en plus, notamment les déçus de l'Education nationale. Selon des statistiques publiées par l'institution elle-même, le nombre d'écoles hors contrat a augmenté de 26 % en trois ans, entre 2011 et 2014. Certes, elles regroupaient une infime part des effectifs scolarisés (0,4 % avec 56.300 élèves dans le premier et second degrés), mais leur augmentation était de plus en plus rapide. Précisons que sur les 1.300 établissements concernés par ces chiffres, 300 seulement étaient confessionnels, les autres appliquant des pédagogies dites « alternatives » ou étant simplement bilingues.

___________________________________________

Prochaine étape : la crèche

___________________________________________

Mercredi 12 décembre – 9 heures – Plaimpied-Givaudins

Bientôt – l'équipe l'espère en 2019 – d'autres enfants et leurs familles s'avanceront vers le Chêne Vert le matin : des tout-jeunes qui seront accueillis à la crèche. C'est en effet le projet en cours. « Le permis de construire a été accordé, nos dossiers pédagogiques et financiers sont finalisés, il ne nous manque plus que des partenaires financiers (collectivités ou entreprises) qui réservent des berceaux pour leurs usagers », explique Marie Lebas-Fabre. Au total, quinze berceaux sont disponibles. De ces engagements, dépendent le lancement de cette nouvelle structure.

Pour l'heure, ce sont les 3-6 ans qui entrent en classe. Aujourd'hui, Manon, stagiaire, et Sébastien, bénévole, renforcent l'équipe éducative. Léa, quant à elle, reçoit une maman et son enfant pour un entretien.

Au Chêne Vert, le suivi est individuel et sans notation : un cahier permet d'indiquer l'évolution des enfants, et un bilan entre parents et accompagnateurs est organisé annuellement.

Comment un enfant peut se rendre compte s'il commet des erreurs ou s'il « réussit » ? Tout le matériel est auto-correctif. C'est en observant, en faisant, en expérimentant, que l'enfant rectifiera de lui-même et trouvera la juste réponse à son problème. Ainsi, l'adulte ne le juge pas, l'enfant n'est pas en faute. Il est en évolution permanente.

__________________________________________________________

L'enfant acteur de ses apprentissages

__________________________________________________________

Axel a les mains dans la pâte : il prépare le pain pour le goûter de l'après-midi. Maïssa s'entraîne à faire des lacets sur un cadre en bois qui comprend aussi une fermeture éclair, des boutons… Sacha peine à fixer son attention ; une accompagnatrice lui présente une nouvelle activité. Ysia et Charlie ont choisi de travailler ensemble avec de petites pièces en bois ; je ne comprends pas bien le principe et je crois voir qu'elles réinventent quelque peu les règles de l'activité ; c'est leur imagination qui travaille !

Je suis debout, des bras m'enlacent les jambes. C'est Lia, qui a visiblement besoin d'un câlin. On se serre fort. On se connaît déjà. Je me surprends à lui demander : « Tu veux me présenter une activité ? » Sa réponse me surprend plus encore : « Oui, on va laver la table. » Autour de moi, rien ne semble sale. Lia me montre une petite table bleue. Du dessous, elle sort un tablier qu'elle enfile et noue « comme au judo ». Puis, elle se saisit d'une brosse, d'un savon, d'une éponge et d'un torchon, va remplir d'eau une bassine et entreprend, très minutieusement, de nettoyer cette surface propre.

Je l'observe, fascinée. Un si petit être avec un si fort pouvoir de projection. Car bien sûr, pour Lia comme pour moi, la table est propre. Mais là voilà qui fait « comme si », dans l'unique but non pas d'apprendre (puisqu'elle sait visiblement déjà le faire), ni de s'amuser (elle ne plaisante pas du tout), mais de se perfectionner. Elle ne me parle pas et semble m'avoir totalement oublié.

Toute la pédagogie active est là, dans ce moment privilégié : l'enfant acteur de ses apprentissages ; un cadre dans lequel il se sent en sécurité et qui favorise sa concentration ; une activité qui développe son autonomie ; le respect de son rythme.

Avec un balai-serpillère, Lia fait disparaître les quelques gouttes qu'elle a laissées tomber au sol. Elle range, se lave les mains, croise mon regard souriant et file vers une nouvelle activité.

Bientôt, c'est l'heure du repas. Ce sont les enfants qui dressent la table et récupèrent leur déjeuner. Ils parlent un peu plus fort que durant les activités, plaisantent, prennent leur temps. Entre chaque plat, le groupe attend que chacun ait terminé pour passer à la suite. Ici, pas question de forcer les enfants à manger.

Après avoir débarrassé, ils se dirigent vers la sieste ou, pour les plus grands, vers un coin de lecture et de temps calme. Pas question non plus de réveil commandé par l'adulte : les rythmes biologiques sont respectés et chacun reprendra ses activités progressivement jusqu'à 16 heures. Les parents peuvent venir les chercher jusqu'à 18 heures.

____________________________________

Faire bouger les lignes

____________________________________

« Ça s'est bien passé ce matin ? » demande Léa à Manon, stagiaire. « Un peu difficile… c'est toujours un peu difficile, le mercredi. » Les enfants étaient, semble-t-il, un peu plus dissipés que d'habitude. Je souris intérieurement. J'interviens toute l'année dans des écoles de l'Education nationale. La veille, je me trouvais dans une classe aux âges sensiblement identiques mais aux comportements bien différents. « Difficile » n'aurait pas eu le même sens, chez des enfants pourtant intéressés par l'activité proposée ! D'année en année, je remarque des situations stéréotypées : soit les enfants sont tellement cadrés qu'on entend les mouches voler et qu'il est un véritable travail de les faire s'exprimer librement ; soit ils sont dans un état de surexcitation telle à l'idée d'une nouvelle activité, que je dois débuter mes séances par de la sophrologie ! Ne parlons pas du niveau sonore des cantines, que j'ai définitivement décidé de déserter…

En certaines occasions toutefois, j'ai aussi travaillé en collaboration avec des enseignantes audacieuses, qui remettent en question ce qu'elles ont appris et comment elles l'ont appris, qui réagencent leur classe, bousculent leurs méthodes, défont les niveaux, testent, font davantage confiance aux enfants... Si leur hiérarchie et les moyens qu'on leur alloue suivent, leurs résultats parlent pour elles.

Bien sûr, les parents et les citoyens de manière générale doivent aussi faire bouger les lignes. Comment ceux de l'école du Chêne Vert s'investissent ? Qu'est-ce qui les motive ? Pourquoi ont-ils choisi d'emprunter ce chemin ?

Comment les accompagnateurs perçoivent leur rôle, au sein de l'école mais aussi, plus généralement, dans la société ? Comment peuvent-ils essaimer ? Quelques réponses et pistes de réflexion le mardi 15 janvier lors de notre prochain épisode...

Fanny Lancelin

(1) Maria Montessori, médecin et pédagogue italienne (1870-1952). Lire aussi la rubrique (Re)visiter.

(2) Rencontre avec Bernard Collot, fondateur de l'école du 3e type, dans la rubrique (Re)découvrir.

(3) Du nom d'Arno Stern : https://www.arnostern.com

(4) Rudolf Steiner, philosophe austro-hongrois (1861-1925). Lire aussi la rubrique (Re)visiter.

(5) ARPPE en Berry est une association départementale qui fait partie de la fédération de l'ACEPP (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels), mouvement parental et éducatif, qui fédère les lieux d'accueil parentaux et associatifs et projets enfance famille du département du Cher. Plus de renseignements sur https://www.arppeenberry.org/

Le site de l'association et de l'école : http://associationlechenevert.fr/

PLUS

- Informations complémentaires ajoutées le mardi 15 janvier 2019 : suite à la publication de notre premier épisode, des lecteurs et lectrices ont souhaité réagir et poser des questions, notamment sur le libre choix des activités, l'auto-évaluation et l'auto-correction.

Pierre Garnaud et Aurélie Plessis Lara, accompagnateurs chez les 6-12 ans, ont accepté de répondre aux questions. Leur témoignage montre à quel point la place de l'adulte est essentielle dans les pédagogies actives, bien qu'une grande liberté soit laissée aux enfants.

Le libre choix des activités

« En tant qu'adulte, nous devons présenter à l'enfant un environnement ou une ambiance qui soit préparé.e pour une tranche d'âge précise et pour des activités précises. A la rentrée, les étagères ne sont pas toutes remplies : elles le sont au fur et à mesure que les enfants avancent dans les apprentissages. L'une des règles - car il y en a - c'est que l'enfant ne touche pas aux activités qui ne lui ont pas encore été présentées. Chez les 3-6 ans, c'est très encadré.

Le matériel est présenté à l'enfant selon les observations de l'accompagnateur. L'adulte qui accompagne doit faire preuve d'une grande attention.

Le matériel est très progressif et une seule difficulté est présentée à la fois. S'il acquiert les bases nécessaires, on lui représentera le matériel avec de nouvelles difficultés.

Chez les 6-12 ans, on peut davantage expliquer, ils sont capables de comprendre la notion de progression. Le matin, on leur pose la question : tu prévois de faire quoi aujourd'hui ? Et on essaie d'établir un agenda. Ils travaillent également davantage par petits groupes que chez les petits.

C'est vrai qu'ils peuvent rester parfois un moment sans rien faire, simplement à observer les autres. Mais nous avons constaté que lorsqu'ils s'y mettent vraiment, ils sont d'autant plus efficaces. Chez les grands, ça dépend aussi de la vie de la classe : comme ils sont libres de leurs déplacements ou de former des groupes, ils peuvent avoir un fou rire ou se disputer. Il arrive qu'on arrête la classe pour entamer la résolution d'un conflit mais cela fait partie des apprentissages. »

Pierre et Aurélie reconnaissent que lorsque les enfants arrivent de l'Education nationale (trois chez les grands cette année), une période de « vide », (« qu'est-ce que je fais » ?) peut s'installer. Elle peut durer quelques semaines, mais grâce aux accompagnateurs, l'enfant prend porgressivement ses marques.

S'ils vont toujours vers les mêmes matières, « les Grands récits » de Montessori leur sont racontés. Ils expliquent chaque matière et à quoi elle leur servira dans leur vie.

« Ce qu'on essaie de partager avec eux, explique Aurélie, c'est le plaisir d'apprendre et l'émerveillement. Je leur dis souvent : ah, c'est super ce que j'ai appris avec toi !... pour leur faire comprendre que non, l'adulte ne sait pas tout et qu'on peut apprendre et s'émerveiller tout au long de sa vie. Et aussi, qu'en tant qu'adulte, on peut faire des erreurs. Il m'arrive de faire une faute d'orthographe. Et alors ? Je ne suis pas parfaite, l'important c'est de pouvoir la corriger. »

L'auto-évaluation / l'auto-correction

« Avec le matériel Montessori, chez les petits, si l'enfant ne parvient pas au bon résultat, c'est qu'il n'a pas compris comment utiliser l'outil. L'adulte l'observe et lui représente. Sans émettre de commentaires. Pour les enfants âgés de 0 à 6 ans, l'adulte travaille beaucoup sur ses gestes et sa voix, pour ne pas montrer qu'il est content ou déçu. L'enfant ne doit pas ressentir de jugement, c'est ça qui crée la frustration et le sentiment de dévaluation. Il ne travaille pas pour faire plaisir à l'adulte mais pour lui-même.

L'auto-correction a pour objectif de développer la confiance en soi. Ce que nous observons chez les enfants qui arrivent de l'Education nationale, c'est surtout ça : un manque de confiance en soi, le stress, la peur de l'évaluation...

Chez les petits, le contrôle de l'erreur est sensible. L'enfant se rend compte qu'il n'a pas obtenu le résultat qu'on lui avait présenté. A force de présentation, de répétition et d'entraînement, il finit par y arriver. »

Idem chez les grands qui peuvent, eux aussi, poser des questions aux adultes et s'entraider entre enfants.

« C'est aussi la place de l'adulte que l'on questionne dans l'auto-correction. La remise en question du rapport de domination. »