Comment porter l'écologie politique ? En fondant un parti ou en restant un mouvement associatif indépendant ? Cette question traverse l'histoire des « Verts » français. De même, celle de la participation ou non aux institutions : intégrer le système pour changer le système, ou rester en retrait pour rester critique ?

Revenons ici sur les valeurs qui ont rassemblé Les Verts et leur ont donné l'envie plus tard de créer EELV. Quelle place donneront-elles au parti demain ?

La réflexion sur le rapport des êtres humains à la nature et plus globalement à leur environnement, est née bien avant que le terme « écologie » fasse son apparition au cours de la seconde partie du XIXe siècle. Il aurait été conceptualisé par le biologiste allemand Ernst Haeckel en 1866 et désignerait le fait que la nature – comprenant les êtres humains – forme un tout, dont les éléments sont en interaction permanente. L'écologie apparaît alors comme une science globalisante.

Vient ensuite une réflexion plus philosophique. Parmi les inspirateurs : l'américain Henry David Thoreau (1817-1862) et le français Elisée Reclus (1830-1905).

Henry David Thoreau est attaché à la sobriété, la communion avec la nature, l'autonomie de l'individu, la non-violence dans la résistance à l’État…

Elisée Reclus est notamment à l'origine du concept de « régrès », l'envers du progrès provoqué par lui-même.

Au XXe siècle, face aux dégâts provoqués par l'industrialisation croissante, la protection de la nature s'organise. Bernard Charbonneau (1910-1996) et Jacques Ellul (1912-1994) développent une théorie de la relation entre l'homme et la nature ; Bernard Charbonneau influence le jeune Noël Mamer.

André Gorz (1923-2007), lui, influence l'économiste et futur dirigeant écologiste Alain Lipietz. Un de ses concepts clés : la convivialité.

André Gorz est lui-même influencé par un autre penseur : Ivan Illich (1926-2002) donne une place centrale à l'individu et à son rôle dans les changements à mener. Chez lui, les relations humaines sont aussi importantes que le rapport à la nature.

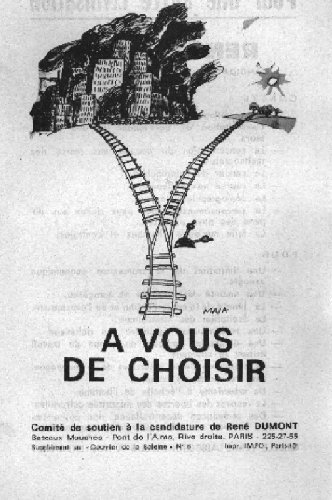

René Dumont (1904-2001) inspire nombre d'écologistes, notamment durant sa campagne à l'élection présidentielle en 1974.

Le britannique Teddy Goldsmith (1928-2009), fondateur du journal The Ecologist et de l'association Ecoropa, est sensible à la théorie de Gaïa (*) et à celle de la Deep ecology (**).

Citons enfin le psychosociologue Serge Moscovici (1925-), un des précurseurs du combat altermondialiste, qui remet en question les excès de la modernité. Il s'engage auprès des Amis de la Terre (association américaine de défense de la nature) et influence l'organisation des écologistes français en pensant « réseau » et non « parti ».

Années 1970 : premiers combats de l'écologie politique

En 1971, est créée l'émanation française des Amis de la Terre et en 1977, le Groupement scientifique pour l'information sur l'énergie nucléaire (GSIEN).

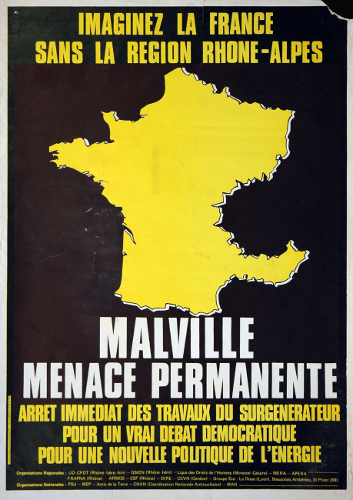

A l'époque, la France entame la construction des centrales. Les écologistes s'y opposent, notamment à Fessenheim, Bugey, Plogoff, Creys-Malville. En 1977, pour la première fois en France dans une manifestation écologiste, un militant meurt pendant les heurts avec la police : il s'appelait Vital Michalon.

Autres combats importants : empêcher l'extension du camp militaire de La Cavalerie au Larzac, certains barrages sur la Loire ou encore sauvegarder le parc de la Varoise. Une caractéristique commune : la convergence de luttes (sur le plateau du Larzac, antimilitaristes côtoient paysans de la future Conf') et la participation croissante des habitants des sites concernés, quel que soit leur « bord » politique.

Elle préfigure la force des écologistes mais aussi les difficultés d'organisation qu'ils rencontrent régulièrement, du fait de courants de pensée hétérogènes.

Face à ces mouvements, le pouvoir, lui, ne sait répondre que violemment. C'est le cas à Malville, mais aussi à Paris en 1972, où une manifestation en vélo, contre le « tout voiture » réunit 10 000 personnes mais est réprimée.

A contrario, de nouveaux titres de presse voient le jour comme les indépendants Combat non-violent, La Gueule Ouverte, d'autres financés par des groupes comme Le Sauvage (Le Nouvel Observateur). L'agence de presse Réhabilitation écologique est créée à Montargis.

En 1973, deux candidats écologistes se présentent pour la première fois aux élections législatives avec le groupe « Ecologie et survie ».

Mais l'événement fondateur, c'est la campagne de René Dumont à l'élection présidentielle en avril 1974. Les thèmes principaux sont : la destruction de la nature, l'épuisement des ressources, le changement climatique (déjà), le pillage des pays du tiers-monde, l'urbanisation incontrôlée, l'oppression des femmes, minorités, immigrés… Son score est faible (1,32 %).

En 1974, ont lieu les assises de Montargis, dont sort la première organisation nationale : le Mouvement écologique (ME). Il montre la volonté croissante d'une partie des écologistes de se structurer de manière plus politique et nationale.

En 1978, les écologistes font campagne pour les élections législatives autour du thème du refus du nucléaire. C'est aussi l'année où le ME est remplacé par la Cime : Coordination interrégionale des mouvements écologistes. Elle sera au coeur des discussions qui aboutissent à la liste Europe écologie (déjà) pour les élections européennes en 1979. Liste qui n'obtient que 4,4 % des voix, ce qui ne lui donne aucun élu et ne lui permet pas d'être remboursée de ses frais de campagne.

La création des Verts

Certains souhaitent une « structure nationale et permanente ». Les débats s'ouvrent sur une question qui agitera longtemps les écologistes français : faut-il un mouvement ou un parti ?

En 1980, c'est la première forme qui est choisie avec la création du Mouvement d'écologie politique (MEP) qui compte 200 adhérents. Les Amis de la Terre, qui craignent une dérive partisane, ne s'y engagent pas.

En 1981, Brice Lalonde se présente aux élections présidentielles pour le MEP et remporte 3,9 % des voix, ce qui fait de lui le premier des « petits » candidats.

S'en suit une forte crise qui voit naître deux camps : en juillet 1981, la Confédération écologiste (CE) est créée en opposition au MEP. La Confédération ne veut pas du parti, que le MEP veut fonder. Les discussions s'engagent et aboutissent finalement à deux entités : Les Verts – Parti écologiste (anciennement MEP) et Les Verts – Confédération écologistes (anciennement CE).

Les 28 et 29 janvier 1984 à Clichy, elles fusionnent pour devenir Les Verts – Confédération écologiste – Parti écologiste. Un nom qui montre que l'unité est complexe !

Les premiers succès malgré les divisions

La décennie 80 est marquée par ces divisions qui brouillent souvent l'image, et surtout le discours, des écologistes auprès des médias et du grand public.

Malgré des événements marquants comme l'attentat du Rainbow Warrior, navire de Greenpeace, par les services secrets français (qui fait un mort du côté des militants) et la catastrophe nucélaire de Tchernobyl, les résultats électoraux sont mauvais.

Les disputes cyrstallisent une question : pour gagner des voix et toucher davantage le public, doit-on s'ouvrir à d'autres mouvements, comme le préconise Yves Cochet ? Ou doit-on rester totalement indépendant comme le souhaite Antoine Waechter ?

En 1989, lors des élections municipales, Les Verts choisissent la stratégie de l'ouverture : les candidats se présentent sous étiquette verte, mais les listes sont ouvertes aux associatifs et alternatifs. Au second tour, des accords sont possibles avec des partenaires de droite et de gauche, pourvu qu'ils soient basés sur un programme écologique précis.

Un vrai succès : Les Verts dépassent souvent les 10 % ; au premier tour, 1 000 écologistes dont 300 Verts sont élus ; ils sont 200 de plus au second tour. Une quinzaine de maires Verts sont investis.

Le succès se confirme en juin aux élections européennes avec 10,6 % des voix, ce qui fait du parti la 4e force électorale du pays. Neuf élus Les Verts intègrent le Parlement européen.

Les résultats aux Cantonales sont également bons en 1992, mais aux Régionales, Les Verts doivent partager leur succès avec Génération écologie de Brice Lalonde. Pour la première fois, une écologiste est présidente de Région : Marie-Christine Blandin prend la tête du Nord-Pas-de-Calais.

Les Verts comptent alors environ 6 000 adhérents.

La stratégie d'alliance

Antoine Waechter est secrétaire national depuis sept ans quand, en 1993, il est mis en minorité par Dominique Voynet. Ce qui montre que la position du « ni-ni » qu'il défendait est largement contestée. Désormais, le parti recherche les alliances et favorise le dialogue à gauche, voire à l'extrême gauche. Une position qui est toutefois loin de faire l'unanimité et crée régulièrement de vives tensions internes.

En 1994, Antoine Waechter quitte Les Verts pour créer le Mouvement écologiste indépendant (MEI).

En 1995, Dominique Voynet obtient 3,3 % des voix à l'élection présidentielle. L'année est aussi marquée par la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique par Jacques Chirac. Les écologistes répondent par une large mobilisation. Idem lors des mouvements sociaux de grande ampleur qui secouent la France.

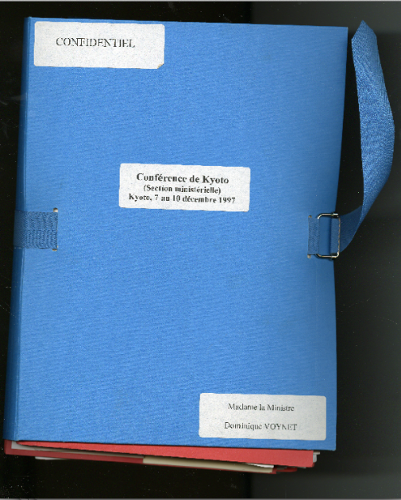

En 1997, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale. Les Français sont appelés aux urnes pour de nouvelles législatives. Les Verts et le Parti socialiste parviennent à un accord sur un texte programmatique et sur la répartition de candidatures. Résultat : pour la première fois, quatre députés Verts et trois autres écologistes entrent à l'Assemblée nationale. Dominique Voynet devient ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement.

En 2000, Guy Hascouët, militant de la première heure et député du Nord, devient secrétaire d’État à l'Economie solidaire.

En 2001, Les Verts comptent 10 000 adhérents.

En 2002, c'est le choc avec Jean-Marie Le Pen (Front national) au premier tour de l'élection présidentielle. De leur coté, Les Verts ont fait un bon score puisque Noël Mamère est parvenu à dépasser les 5 %, une première pour les écologistes.

Pour l'ensemble de la gauche plurielle, l'heure est à la remise en question.

En 2003, chez Les Verts, une nouvelle majorité se forme autour du courant dit « environnementaliste ». Gilles Lemaire devient secrétaire national. Les équipes de Dominique Voynet et Noël Mamère sont en minorité.

Des désaccords qui nuisent aux résultats

Les difficultés sont nombreuses : en interne d'abord, le parti sort très endetté des dernières élections ; la nouvelle majorité peine à trouver sa place. Les désaccords persistent : la direction est accusée de trop se rapprocher de la gauche de la gauche ; les minoritaires sont accusés d'être trop proches du Parti socialiste.

En externe ensuite, les médias ne s'intéressent pas au discours des Verts.

Pourtant, sur le terrain, des combats majeurs sont menés : arrachages de plantations d'OGM et blocages de trains de déchets nucléaires, mariage de Bègles pour l'égalité des droits…

En 2004, lors des régionales, la stratégie des alliances, conservée, paie : 20 régions sur 22 sont à gauche et Les Verts gagnent 100 élus par rapport à 1998 ; en Ile-de-France, Jean-Vincent Placé prend la tête d'un groupe de 29 élus ; les écologistes entrent dans les exécutifs régionaux.

Même dynamique lors des sénatoriales, avec trois nouveaux élus écologistes qui rejoignent Marie-Christine Blandin.

Sur le terrain, les militants se mobilisent contre le réacteur EPR qui marque la relance du nucléaire civil. En 2006, 30 000 personnes manifestent à Cherbourg.

La même année, Dominique Voynet est désignée candidate à la présidentielle, Cécile Duflot secrétaire nationale du parti.

Mais le pacte écologique proposé par Nicolas Hulot à tous les candidats vient brouiller les pistes. La focalisation médiatique sur ce pacte nuit à la capacité de parole des Verts.

José Bové se présente également, mais il porte davantage un discours et une étiquette d'altermondialiste.

Finalement, le score des Verts est le plus mauvais depuis celui de Dumont en 1974 : 1,57 %. Un événement vécu très durement par les militants.

Yves Cochet propose la dissolution du parti pour repartir sur des bases saines.

La naissance d'EELV

Mais au niveau local, Les Verts gagnent le coeur des citoyens. Les élus s'impliquent et le travail avec les associations porte ses fruits. Les municipales de 2008 sont une « petite renaissance », selon les termes de Cécile Duflot. Certes, les scores sont en baisse à Paris, mais d'autres grandes villes comme Grenoble, Montpellier ou Lille sont gagnées par la mouvance écologiste. Dominique Voynet devient maire de Montreuil : pour la première fois, une ville de plus de 100 000 habitants est gérée par une élue Les Verts.

Aux Journées d'été de 2008 à Toulouse, l'idée de créer Europe Ecologie fait son chemin. Elle est portée notamment par Daniel Cohn-Bendit. L'objectif : rapprocher associatifs et politiques, en « ratissant large », de José Bové à Nicolas Hulot. C'est ainsi que la décision est prise de constituer des listes inédites pour les élections européennes : à parité Verts et non-Verts.

Résultat : des personnalités telles qu'Eva Joly ou Yannick Jadot font leur apparition dans l'espace médiatique.

En 2009, le parti enregistre un formidable succès en obtenant 16 % des voix aux élections européennes.

Mais l'aile gauche du parti n'apprécie pas cette ouverture et craint les idées libérales de Cohn-Bendit ou de Hulot. Un exemple : Martine Billard, militante engagée dès les débuts, quitte Les Verts pour participer à la création du Parti de gauche.

En 2010, la stratégie d'ouverture se poursuit. Antoine Waechter revient ; de nouvelles personnalités apparaissent. Les scores des élections régionales sont bons et dans de nombreuses assemblées, le Parti socialiste doit désormais compter avec Les Verts pour avoir la majorité.

Le 13 novembre 2010 à Lyon, est fondé officiellement le parti Europe Ecologie - Les Verts (EELV). Ses nouveaux statuts permettent à ceux qui ne souhaitent pas adhérer de devenir coopérateurs.

Départs et démissions

Eté 2011 : lors de la primaire de l'élection présidentielle, les militants désignent Eva Joly candidate ; elle l'emporte face à Nicolas Hulot, Stéphane Lhomme et Henri Stoll, au terme d'une campagne très tendue.

En septembre 2011, EELV contribue à faire basculer le Sénat à gauche, pour la première fois sous la Ve république. Et pour la première fois également, un groupe écologiste se constitue au Sénat, présidé par Jean-Vincent Placé.

En vue de l'élection présidentielle, EELV entame des négociations avec le Parti socialiste. Problème : les discussions se sont tenues avec des aubryistes, alors que c'est le clan Hollande qui remporte les primaires. Les négociations tournent court et se terminent par un compromis décevant sur les législatives.

Le score d'Eva Joly est médiocre : 2,31 %.

Malgré l'opposition d'une partie des militants, le conseil fédéral d'EELV vote à 84 % le principe de la participation au gouvernement. Cécile Duflot est nommée ministre du Logement et à l'Egalité des territoires ; Pascal Confin est ministre délégué au Développement (ex-Coopération).

En juin, à l'issue des élections législatives, 17 élus entrent à l'Assemblée nationale et constituent, pour la première fois, un groupe écologiste, présidé par Catherine Calmet.

Mais en interne, Pascal Durand, secrétaire national, démissionne, après avoir lancé un ultimatum pour que le gouvernement prenne des mesures fortes en faveur de l'écologie. Déjà, Daniel Cohn-Bendit s'était éloigné du parti. Noël Mamère fait de même en 2013.

Emmanuelle Cosse devient secrétaire nationale, à l'issue d'un congrès de divisions.

Finalement, en avril 2014, EELV annonce qu'il ne souhaite pas participer au gouvernement de Manuel Valls. Deux lignes s'opposaient : celle de Cécile Duflot, déçue par son expérience ; celle de Jean-Vincent Placé, partisan d'un nouveau rapprochement avec le Parti socialiste.

L'année 2014 est également marquée par l'élection de José Bové aux européennes. Les scores des départementales et des régionales qui suivent sont moins bons et laissent à nouveau le parti face à des difficultés financières.

EELV est au bord de l'implosion, ne parvenant pas à dépasser les querelles liées à la participation au gouvernement. Fin août 2015, Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste au Sénat, et François de Rugy, président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, quittent le parti. Le premier affirme qu'EELV donne une vision « caricaturale et politicienne de l'écologie », le second dénonce une « dérive gauchiste ». Dans le même esprit, Stéphane Gatignon, maire de Sevran, quitte le parti et avec lui 200 adhérents. En janvier 2016, c'est au tour de l'un des fondateurs d'EELV, Jean-Paul Besset, puis Denis Baupin, Emmanuelle Cosse…

En mai, le groupe est dissout à l'Assemblée nationale, ne comptant plus suffisamment de députés.

En juin 2016, David Cormand devient secrétaire national.

Après des hésitations sur sa participation aux primaires du Parti socialiste, EELV décide finalement d'organiser ses propres primaires, remportées par Yannick Jadot. Pourtant, au terme d'une consultation des militants, il rallie Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste. Mais celui-ci ne l'emportera pas et enregistrera même un score décevant.

Et maintenant ?

Sur le terrain, l'absence d'une candidature écologiste à l'élection présidentielle après 40 ans de présence a souvent choqué. De même, le ralliement de Cohn-Bendit à Emmanuel Macron, même si on sait Dany Le Rouge libéral. L'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement relance le débat de la participation ou non aux institutions. Nul doute que le sujet – et bien d'autres – donneront lieu à débat lors des Journées d'été de Dunkerque, du 23 au 28 août 2017.

(*) Gaïa : la planète est considérée comme une entité vivante, capable de se « rebeller » contre l'Homme.

(**) Deep ecology : philosophie attribuant aux êtres vivants une valeur indépendante de leur utilité pour les êtres humains.

Sources

- « Des Verts à EELV, 30 ans d'histoire de l'écologie politique », Pierre Serne (éditions Les Petits Matins, 2014)

- « Histoire de la révolution écologiste », Yves Frémion (éditions Hoëbeke, 2007)

- « Petite histoire du mouvement écolo en France », Roger Cans (éditions Delachaux et Niestlé, 2006)