« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. » Isaac Newton

Claude était-il fou ? « Simplet » ou « niais », disait ma grand-mère, selon qu'il lui inspirait compassion ou agacement. Une chose est sûre : il était « différent » et vivait « ailleurs ».

Lorsqu'il entrait dans la salle à manger de mes grands-parents pour y prendre le goûter, l'ambiance changeait. On ne lui adressait pas la parole comme à un enfant, ni comme à un adulte mais comme à quelqu'un de spécial. Il me semblait qu'on prenait toujours mille précautions avec lui.

Claude me fascinait, à cause des histoires que j'avais entendues sur lui et, surtout, celles que mon esprit d'enfant avait inventées sur son passé. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce qui relève du vrai et du faux. Pour moi, il restera le neveu « par alliance » de ma grand-mère ; le jardinier analphabète d'un hospice pour séniles ; l'amoureux de la gentille Solange, tous deux vivant dans un foyer pour les doux-dingues de leur espèce.

« Pourquoi la famille les a-t-elle abandonnés ? », ai-je demandé un jour. « On s'occupe bien d'eux où ils sont », m'a répondu en substance ma grand-mère. Elle était femme de secrets, pas de tabous : nous pouvions parler de la contraception de Solange à table, mais pas des raisons pour lesquelles Claude n'était pas invité aux fêtes de famille...

Je n'ai jamais ressenti de la tristesse ou de la pitié au contact de Claude, mais un mur invisible nous séparait. Celui qui sépare les gens dits « normaux » et ceux dits « anormaux », « malades », « fous ».

J'ai toujours su que la différence n'était qu'une question de point de vue et de point de vie (celui qui nous façonne socialement). Depuis l'enfance, je cherchais ces autres qui n'étaient pas comme moi. Il était évident qu'il·les n'étaient pas né·es ainsi, mais qu'un évènement particulier, que leur famille ou que la société toute entière les avaient transformé·es. Certain·es reviendraient sûrement, un jour, à la norme ; il·les seraient « guéris ». D'autres n'y parviendraient ou ne le voudraient tout simplement pas.

Parfois, heureusement, les murs se fissurent. Des brèches s'ouvrent, des mains se serrent, des liens sont noués. Des frontières sont franchies, des mondes autrefois séparés se mélangent. Les cloisons tombent et, de chaque côté, les regards se croisent, ébahis de se trouver là, ensemble.

C'est l'histoire que raconte Juliette Rigondet, dans un ouvrage passionnant intitulé « Un village pour aliénés tranquilles » (1). Originaire du département du Cher, elle a été témoin d'une expérience insolite en France, méconnue, qui existe pourtant toujours : celui du décloisonnement de l'asile à l'échelle d'un village tout entier.

_______________________________________________________

Faire sortir de l'ombre les souffrants

_______________________________________________________

En attendant Juliette Rigondet à l'étage d'une petite brasserie parisienne, j'essaie de me souvenir. Il y a quelques années, j'animais des ateliers d'éducation aux médias au collège de Dun-sur-Auron, dans le Cher. Avais-je alors remarqué quelque chose qui aurait pu me mettre sur la voie ? Non, absolument rien n'indiquait que sur les 4.000 habitant·es du village, 10 % étaient des « patient·es » atteint·es de troubles psychiatriques et qu'une majorité vivait librement. Hors des murs... de l'hôpital ou d'un quelconque centre de soins.

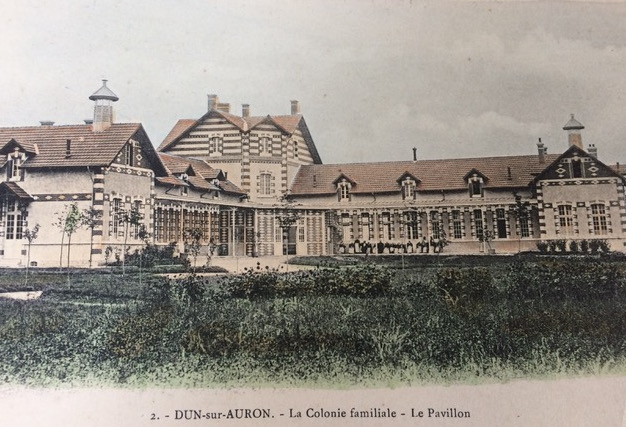

« Quand on atteint Dun par la route en provenance de Bourges – le plus grand axe, bordé de mini-haies et d'arbustes soignés – une succession de panneaux mentionnent « la ville fleurie », la « cité médiévale », son marché, son « complexe sportif », la « cité artisanale », sa salle des fêtes… Aucun, cependant, n'annonce l'hôpital psychiatrique », écrit Juliette Rigondet. Ce qui est pudiquement appelé centre hospitalier spécialisé s'étend, en plein cœur du village, sur sept hectares. Pourtant, celui ou celle qui ne vit pas ici, peut passer près de ses murs sans y prêter attention.

C'est lorsqu'on prend le temps de s'attabler à une terrasse de café ou de parcourir les rues du bourg, qu'on peut apercevoir les silhouettes de ces hommes et de ces femmes, pour certain·es à la démarche ou à la physionomie singulières. Des « patients permanents », comme on les appelle aujourd'hui, « les pensionnaires », « petits fous » ou « aliénés » comme on le disait autrefois. Il·les aujourd'hui sont 400, dont environ 230 vivent en familles d'accueil, héritiers de l'expérience d'une « colonie » fondée au XIXe siècle. Une colonie ? Des familles accueillant des malades mentaux chez elles, rattachées à un centre de soins.

« Lorsqu'on habite à Dun et aux alentours, on croit très bien connaître cette histoire », m'explique Juliette Rigondet. Elle-même, qui est née et a grandi dans une ferme là-bas, s'est laissée surprendre au fil de ses recherches par des événements, des personnages, des réalités… Elle souhaitait « faire sortir de l'ombre et de l'oubli les souffrants » et « rendre hommage » à ceux et celles qui ont parfois joué des rôles importants auprès des habitant·es.

Son ouvrage est également un formidable témoignage historique à la fois du mouvement psychiatrique en France, et du mouvement antialiéniste qui influença la recherche d'alternatives à l'enfermement, dont Dun est un exemple concret.

____________________________________________________________

Une enquête historique et journalistique

_____________________________________________________________

Mais qui eut cette idée d'accueil familial et comment fut-elle mise en place ? Qui étaient réellement ces « aliéné·es » ? D'où venaient-il·les ? Pourquoi l'expérience a-t-elle si bien fonctionné ici, dans le Centre de la France ?

Juliette Rigondet a travaillé sur le sujet durant trois ans.

Journaliste pendant quinze ans pour la revue « Histoire », elle a pris son indépendance en 2015 pour se consacrer à « une activité plus littéraire ». Elle a publié un premier ouvrage, « Le soin de la terre » (2), racontant l'histoire de son frère sur la ferme familiale. Parallèlement, elle a commencé à animer des ateliers d'écriture.

« J'ai alors rencontré Sophie Hogg, éditrice chez Fayard, qui cherchait des sujets « en marge ». Dès le premier rendez-vous, elle a été d'accord pour un récit de l'expérience à Dun. J'ai eu la chance de bénéficier d'un contrat. »

Les recherches historiques sont proches de l'enquête journalistique : il s'agit de se rendre sur place, de consulter des documents, d'interroger des témoins directs ou indirects, de croiser et vérifier les informations, de choisir un angle pour raconter son histoire…

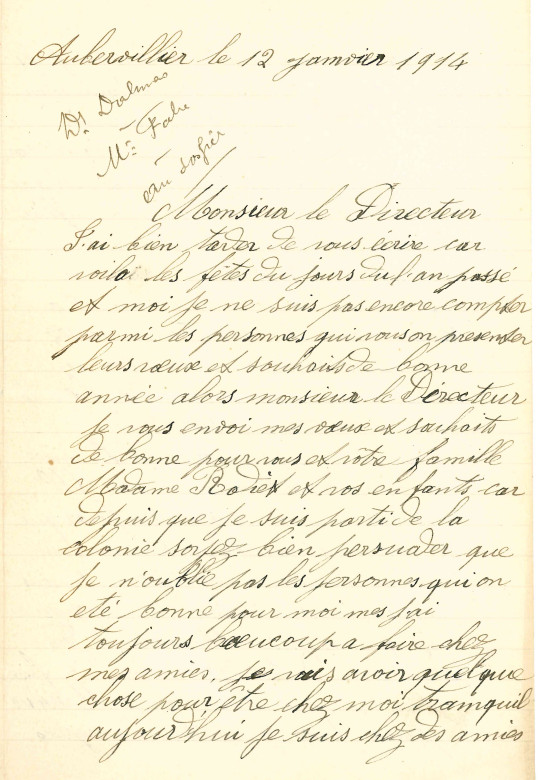

Mais, Juliette Rigondet l'avoue, « les débuts ont été vertigineux ». Après avoir reçu l'accord de la direction, elle a pu consulter les archives du centre hospitalier spécialisé de Dun. « Quand je suis entrée pour la première fois dans une des salles… Il y avait tant et tant de dossiers ! Vraiment, c'était vertigineux ! »

Elle a d'abord parcouru ceux des patient·es au hasard, puis a fait un choix en fonction de dates importantes : les débuts de l'expérience, les pics de fréquentation de la colonie, les guerres, l'évolution des méthodes psychiatriques…

Autre source d'informations conséquente : les archives administratives de la colonie, qu'elle a pu consulter jusqu'en 1950, et les rapports annuels des médecins.

Elle a réalisé des entretiens avec des habitant·es, par exemple avec Pierre Goyon, historien local, dont les parents ont reçu autrefois des patient·es. Elle a aussi interrogé deux familles d'accueil en activité aujourd'hui.

C'est « à la fin » qu'elle a rencontré des patients : « Je crois que j'étais intimidée, sourit-elle. J'avais peur d'être intrusive. »

____________________________________________________

Contre l'univers infernal des asiles

____________________________________________________

Ces patient·es de Dun en 2020 ont hérité d'un mode de soins qui est né aux débuts des années 1890, il y a donc 130 ans.

A l'origine, la loi dite « des aliénés », votée en 1838, qui provoqua l'effet inverse de celui escompté : la saturation des asiles parisiens. Cette loi prévoyait une meilleure prise en charge des malades mentaux, mais étendait aussi cette qualification à des malades jugés alors « déments inoffensifs ».

Pourquoi ? Pour répondre à un phénomène lié au développement de l'industrialisation : tou·tes les membres d'une même famille travaillaient pour survivre. Il ne leur était plus possible d'accorder du temps à leurs parents malades.

Deux types d'internement étaient prévus par la loi : le placement « volontaire », à l'initiative des familles et appuyé par un certificat médical ; et le placement « d'office » par les autorités.

Le nombre de malades placé·es dans les asiles ne cessa d'augmenter. D'autant que l'obligation faite aux départements de construire des structures spécialisées n'était pas respectée partout. Celles des centres urbains étaient bondées. « Autrefois synonyme de refuge, le mot asile évoquait, en cette fin de siècle, un univers infernal, écrit Juliette Rigondet. L'enfermement et les traitements qui y étaient infligés (camisoles, liens aux poignets et aux chevilles, réclusion en cellule, bains froids de plusieurs heures, seaux d'eau jetés au visage…) relevaient plus souvent d'un centre pénitentiaire où l'on contraignait, soumettait, punissait et maintenait quiconque hors d'état de nuire, que d'un lieu de soins. »

Avec l'augmentation des placements d'office, il s'agissait de mettre derrière les murs non plus seulements les « fous », mais les gêneurs, les subversifs, ceux.les qui dérangeaient l'ordre établi.

Autre fait marquant : les malades, curables ou non, étaient mélangé·es. Une spécificité française. Une aberration pour nombre de médecins aliénistes qui s'inspiraient notamment des résultats observés chez les anglo-saxons. Ceux-ci séparaient les malades selon leurs pathologies et obtenaient davantage de guérisons que leurs homologues français.

Le docteur Auguste Marie, jeune interne en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, était de ceux qui cherchaient des alternatives. Son but : faire sortir de l'asile les incurables, considéré·es non dangereux·ses, pour laisser la place à ceux·lles qui avaient une chance de guérir. Il s'inspira de la colonie de Geel en Belgique (3), ainsi que du modèle écossais du no restraint (4) pour mener un essai de colonie en France (lire aussi la rubrique (Re)visiter).

_________________________________________

D'ouvrier·es à nourricier·es

_________________________________________

Le Conseil général de la Seine donna son accord en juillet 1892. Deux ans plus tôt, il avait lancé un appel aux départements situés non loin de Paris. Le Cher, l'Allier, la Creuse et l'Orne y avaient répondu positivement.

A l'époque, le monde rural était touché par la diminution des salaires, le chômage et l'exode rural. Les habitant·es du Cher subissaient plus particulièrement une crise économique liée au phylloxéra, qui avait détruit les vignes, et la fermerture de certaines industries. L'accueil des malades représentaient un apport financier non négligeable aux premiers « nourriciers », « des gens simples et généralement pauvres », « des ouvriers en somme, mais de la campagne », comme le souligne Juliette Rigondet.

L'accueil des malades représentaient un apport financier non négligeable aux premiers « nourriciers », « des gens simples et généralement pauvres », « des ouvriers en somme, mais de la campagne », comme le souligne Juliette Rigondet.

Dun-sur-Auron fut retenue pour ses voies de communication centrales, sa situation en plein cœur de la campagne, mais aussi pour son dynamisme et ses commerces. On comptait sur les habitant·es de cette petite ville pour offrir un cadre sécurisant aux malades.

Une quarantaine de familles se portèrent immédiatement volontaires. D'agriculteur·ices à aubergistes, en passant par épicier·es ou bûcherons, il·les devinrent « nourricier·es » et « infirmiers visiteurs ». Il·le·s ne recevaient pas de formation, mais subisssaient une enquête, un examen du logis et un entretien avec des infirmiers visiteurs, qui passaient régulièrement et à l'improviste pour veiller aux intérêts du malade.

La première année, 73 patientes arrivèrent à Dun. Il devait s'agir de vieillardes, dites « arriérées » ou « débiles » mentales, des alcooliques chroniques, épileptiques, dépressives ou mélancoliques. Elles devaient être sociables, calmes et non délirantes. Mais dans les faits, elles pouvaient aussi souffrir de psychoses chroniques, de schizophrénie, de tendances suicidaires, de délires de la persécution… Il y eut aussi des hommes, notamment pour répondre aux besoins logistiques de la colonie.

Rapidement, le nombre de malades et donc de nourricier·es augmenta. Il y eut jusqu'à 1.500 patient·es (pour environ 5.000 villageois·es), en 1939.

__________________________________________________

Disposer de son temps librement

__________________________________________________

En 1892, le docteur Auguste Marie s'installa à Dun. Son appartement de fonction était situé dans une maison du bourg. Progressivement, furent aménagés d'autres espaces, logistiques et médicaux, puis d'autres maisons et enfin, des constructions neuves. Il fallait pouvoir accueillir les malades en crise, stocker les médicaments, réunir et former les infirmiers, loger le personnel…

En 1900, un bâtiment fut construit pour les malades impotentes : il n'était plus question de les laisser dans les familles, quand les soins devenaient trop lourds. A partir de 1976, la colonie devint centre hospitalier spécialisé. En 2000, un Ehpad – USLD (5) pour les personnes en fin de vie fut ajouté et en 2004, une Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) pour adolescent·es et adultes handicapé·es mentaux·les.

Mais revenons au XIXe siècle. Quelle était la vie d'un·e « aliéné·e tranquille » ? Il·les partagaient le quotidien de leur famille d'accueil, pouvaient se promener, lire, travailler. Il·les disposaient de leur temps librement, comme il·les l'entendaient. Dans le livret de présentation de la colonie en 1913, Juliette Rigondet a pu lire : « Les pensionnaires ne sont obligées à aucun travail, mais elles sont sollicitées à s'occuper dans leur intérêt même. Le travail est rémunéré et doit l'être. Elles peuvent, lorsqu'elles habitent à Dun, travailler dans le centre [la colonie] […], et dans ce cas, elles touchent un pécule ; ou travailler chez les habitants, sans que ce soit nécessairement pour leur nourricière, qui les paient après avoir fixé avec elles leur salaire. Elles peuvent faire des ménages, tricoter, repasser, laver ; à la campagne, garder les animaux ou aider à divers travaux. » Ceux de force sont interdits.

Les travailleur·ses n'étaient pas majoritaires (322 sur 983 patient·es en 1913), mais pour il·les, le travail représentait une forme de normalité et d'intégration essentielle à leur mieux être. Certes, il y eut quelques abus, notamment au niveau des salaires (à commencer par l'administration elle-même), mais lorsque le travail des patient·es fut interdit en 1990, beaucoup le regrettèrent. « C'est dommage, considère ainsi Juliette Rigondet. Ça a fait des aliénés des mineurs. Ils touchent l'AAH (6), ils font des activités, ils sont dans l'occupationnel… ça les enferme dans un microcosme, entre patients. »

____________________________

Des liens sincères

____________________________

Les enfermer. Encore. La société reprendrait-elle rapidement ces vieux réflexes de murs, de frontières ? Ou le décloisonnement de l'asile n'était-il qu'un leurre ?

Non, comme l'explique Juliette Rigondet, à Dun, l'asile – cette fois au sens premier du terme – est bien « un ensemble de maisons disséminées dans la ville et les hameaux voisins, reliées autrefois à une simple infirmerie, aujourd'hui à un centre hospitalier et à ses services administratifs ». Les patient·es ont un lieu à eux·les et « une famille en plus de la leur ». Les liens entre certain·es habitant·es du village et certain·es patient·es sont réels, « des liens d'amitié, d'estime, d'affection réciproque ; parfois aussi, peut-être, d'amour, comme le font penser les informations, conservées dans les archives, sur les relations sexuelles régulières qui existèrent entre certains patients et des habitants de Dun ou ses environs » (7).

Une transmission de savoirs est parfois possible comme l'exemple de cette patiente pianiste ou de ce féru de mathématiques qui donnaient des cours aux habitant·es…

Même si, au fil de ces 130 ans, tous les placements ne se déroulèrent pas idéalement et que certains durent même être fermés, des liens sont nés également entre familles d'accueil et patient·es, ou entre patient·es souvent placé·es à plusieurs. Juliette Rigondet raconte des histoires très touchantes dans ce sens.

__________________________________________________

Vers une ouverture des frontières

___________________________________________________

Pour autant, des frontières perdurent. Celles du « eux-et-nous » bien décrites dans un des chapitres de l'ouvrage : les « civils » et les « malades » ; les « nourriciers » et les autres habitant·es du village ; les infirmier·es de l'hôpital et les infirmier·es visiteur·ses ; jusque dans la mort avec le carré des malades au cimetière… Aujourd'hui, le métier de famille d'accueil a beaucoup évolué et les patient·es sont accueilli·es dans des espaces indépendants, qui favorisent le confort, l'intimité, l'autonomie mais aussi un certain détachement dans les relations (lire aussi la rubrique (Re)visiter).

« La frontière demeure entre les biens portants et les malades, reconnaît Juliette Rigondet. Même à Dun, il y a encore parfois des moqueries, du tutoiement, de la discrimination, une différence de traitement… Mais je crois que l'expérience a aussi rendu très ouverte une partie de la population et a créé une certaine tradition d'accueil. On l'a vu récemment avec l'accueil de jeunes migrants. »

A l'occasion de la sortie de son livre, lors d'une séance de présentation dans le village, une centaine de personnes lui ont fait part de leur émotion. « Elles m'ont dit : « C'est notre histoire ». Pas seulement l'histoire des fous. Notre histoire. »

Fanny Lancelin

(1) Juliette Rigondet, « Un village pour aliénés tranquilles », Fayard, Paris, 2019.

(2) Juliette Rigondet, « Le soin de la terre », Tallandier, Paris, 2016.

(3) Depuis le Moyen-Âge, des malades mentaux sont logés chez des habitant·es de la commune de Geel en Belgique. Il s'agissait au départ d'un pèlerinage autour de la légende de Dymphne, qui se transforma en colonie d’État, laïcisée, pour le traitement des affections mentales (lire aussi la rubrique (Re)visiter).

(4) No restraint : « courant opposé à toute technique de contention comme la camisole, les chaînes, les barreaux aux fenêtres... », cf Juliette Rigondet, « Un village pour aliénés tranquilles », p.47, Fayard, Paris, 2019.

(5) Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et Unité de Soins de Longue Durée.

(6) Allocation pour Adultes Handicapé·es.

(7) Juliette Rigondet se base sur une étude réalisée par le docteur Masson, directeur de la colonie, sur la sexualité des patient·es réalisée en 1943 et 1948, dont il a livré les résultats dans les comptes rendus annuels envoyés à sa hiérarchie.

Des photos de Sabine Weiss prises à Dun : à quand une exposition ?

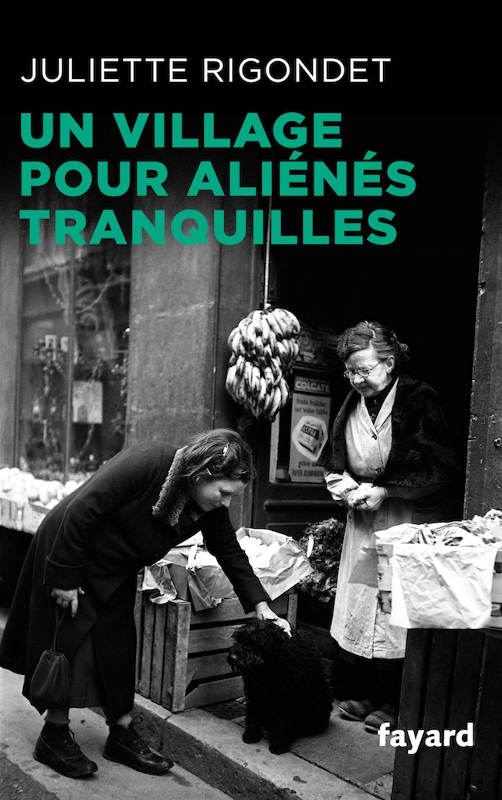

- La photographie publiée en couverture du livre de Juliette Rigondet, « Un village pour aliénés tranquilles », est l'œuvre de la célèbre photographe Sabine Weiss, tout comme une partie des illustrations à l'intérieur de l'ouvrage.

Née en Suisse en 1924, la photographe a travaillé avec Robert Doisneau. Ses images ont fait l'objet de nombreuses expositions à travers le monde et font partie de collections prestigieuses.

C'est en découvrant celle du centre Georges-Pompidou qu'une amie de Juliette Rigondet s'est aperçue que des photographies avaient été prises à Dun-sur-Auron ! « Lorsque je suis allée voir sur place, par la plus grande des coïncidences, une rencontre était organisée pour le public avec Sabine Weiss, raconte Juliette Rigondet. J'ai pu lui parler de mon travail. Elle m'a très simplement invité chez elle pour voir les autres clichés. C'était un reportage qu'elle avait réalisé en 1954 sur la colonie mais qui n'a, finalement, jamais été publié. »

Depuis, Juliette Rigondet aimerait organiser une exposition dans le département du Cher, et en particulier à Dun-sur-Auron. Mais sa proposition ne semble pas reccueillir suffisamment d'échos au niveau local… Une telle exposition représenterait pourtant un événement majeur pour le territoire ! Alors... à quand cette exposition dans le Cher ?

Pour (re)découvrir le travail de Sabine Weiss : https://sabineweissphotographe.com