Jean Oury ne voulait plus exercer dans un système qu'il jugeait « concentrationnaire ». En 1953, le jeune psychiatre quitte la clinique qu'il dirige à Saumery, en emmenant avec lui une trentaine de patients. A pied, ils rejoignent Blois. Certains sont regroupés à l'hôtel, d'autres dans des services de soins « prêtés » par des confrères. C'est le début de l'aventure de La Borde...

Un établissement est un organisme malade qu'il faut sans cesse soigner. C'est la thèse développée par Hermann Simon dans les années 1920 en Allemagne (1) et qui inspira nombre de médecins qui voulaient transformer en profondeur le système asilaire et qui fondèrent, au fil du temps, ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle (l'institution étant comprise ici au sens d'« établissement »). Hermann Simon écrivait : « Les trois maux dont sont menacés nos malades mentaux dans un hôpital et contre lesquels notre thérapeutique doit lutter sans arrêt sont les suivants : l’inaction, l’ambiance défavorable de l’hôpital et le préjugé d’irresponsabilité du malade lui-même. »

La rencontre de Tosquelles et Oury

François Tosquelles, psychiatre catalan, réfugié en France durant la Seconde Guerre mondiale, fut de ceux qu'Hermann Simon inspirait. Mais il puisait aussi dans les idées de Jacques Lacan, Sigmund Freud et… Karl Marx. En effet, selon Tosquelles, la psychiatrie institutionnelle devait tenir compte des deux types d'aliénations qui provoquent les psychoses : la psychopathologie (Freud) et l'aliénation sociale (Marx).

En 1940, il commença à exercer à la clinique de Saint-Alban-sur-Limagnole, en Lozère. C'est là, sept ans plus tard, que le jeune interne Jean Oury fit sa connaissance. Ils ne se quittèrent plus. « Vous allez prendre en charge la formation des infirmiers », demanda François Tosquelles à Jean Oury. « Mais je n'y connais rien », répondit le jeune homme alors âgé de 23 ans. « Justement. » répondit Tosquelle… (2)

Les principes de la psychothérapie institutionnelle

La psychothérapie institutionnelle entend modifier le rapport soignant·e / soigné·e. Parce que les psychotiques agissent selon des transferts (3), il s'agit de leur offrir de multiples possibilités de transferts (4). Cela passe notamment par des soignant·es recruté·es dans tous les secteurs d'activités, qui n'ont pas tou·tes suivi la même formation (médecine, mais aussi agriculture, arts…). Chacun·e, comme le ou la soigné·e, a un vécu, une expérience qui lui est propre.

La création de lieux variés et ouverts, à l'intérieur même de l'hôpital mais aussi en lien avec la cité permet de multiplier encore les transferts. Pas de camisole ou autres outil d'entrave mécanique.

Autre point fondamental de la psychothérapie institutionnelle : de la même manière que le lieu qui l'entoure fait partie du soin, le ou la patient·e est partie prenante. Il·le participe aux ateliers, c'est-à-dire aux activités de la vie quotidienne (cuisine, rangement, ménage, soin aux animaux…) et à des activités créatrices (littérature, musique, théâtre, danse…).

La psychothérapie institutionnelle, toujours en mouvement, emprunte aux domaines de la psychanalyse, de la psychiatrie, de la philosophie, de la sociologie, de la pédagogie… Elle les a également influencés.

« La folle échappée »

En 1949, Jean Oury arrive à la clinique de Saumery, dans le Loir-et-Cher, qu'il dirige à partir de 1951. A l'époque, la situation psychiatrique du département est catastrophique. Jean Oury veut mettre en pratique ce qu'il a appris auprès de François Tosquelles. Mais en haut-lieu, les réticences sont vives.

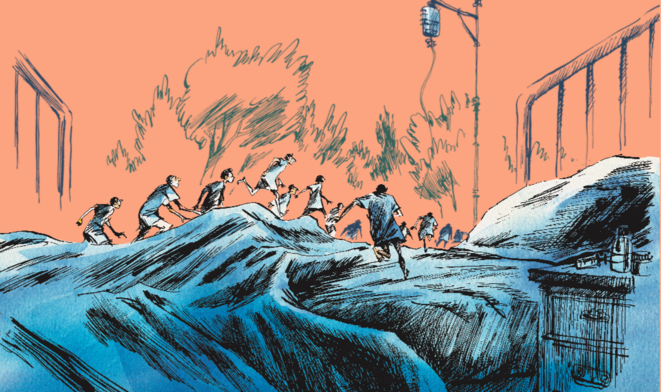

C'est ainsi qu'il décide, en 1953, de quitter la clinique avec une trentaine de ses patient·es, à la recherche d'un lieu où s'établir. A pied, à travers la campagne du Loir-et-Cher ! Le propriétaire d'un hôtel accepte de les abriter à Blois. Les patient·es qui demandent le plus de soins sont pris en charge à l'étage de la maternité de la clinique Florimond-Robertet.

Chaque jour, à moto, Jean Oury sillonne la région en quête d'un lieu. Pendant ce temps, à l'hôtel, patient·es et soignant·es doivent s'organiser pour la vie quotidienne. Il·les expérimentent concrètement les principes de la psychothérapie institutionnelle et jettent les bases de leur future vie ensemble.

« Cette période est une utopie, la forme parfaite de la clinique rêvée par Oury : une forme ouverte à tous les changements, où toutes les positions restent mobiles, ne permettant à personne d'entrer dans le ronronnement de sa pratique », écrit Arno Bertina dans « La folle échapée » (2). « D'une certaine façon, ces trois semaines d'errance vont pousser plus loin le rêve de La Borde, qui est l'enfant des cliniques de Saint-Alban et de Saumery, mais avec à chaque fois quelque chose en plus dans le sens de l'accueil, de la prévenance, de la considération. »

La création de La Borde

Et un jour, sur la route reliant Tour-en-Sologne à Cour-Cheverny, Jean Oury trouve La Borde : un château inhabité scind d'un magnifique parc de 23 hectares. Il n'a pas l'argent nécessaire pour l'acheter mais les propriétaires acceptent de le louer une année, le temps qu'il récolte les fonds. Les trente patient·es emménagent, suivi·es bientôt par d'autres.

La Borde est rejointe par des praticiens devenus célèbres tels que Félix Guattari, par exemple, ancien élève de Fernand Oury (frère de Jean), passionné de pédagogies alternatives, proche de Célestin Freinet.

Dans le but de faire émerger de nouvelles idées et de nouvelles expériences, et de ne surtout pas s'enfermer dans des concepts ou théorires, Jean Oury crée, en 1960, le GTPSI, Groupe de Travail de Psychothérapie Institutionnelle. Il regroupe une trentaine de psychiatres responsables de services hospitaliers qui interrogent de manière critique tous les courants psychiatriques.

A partir de 1971, Jean Oury anime un séminaire de La Borde ; dix ans plus tard, ,mensuellement, celui de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. De 1984 à 1988, il enseigne la psychopathologie à l'université Paris VII (Jussieu).

L'héritage

Jean Oury a dirigé l'établissement jusqu'à sa mort en 2014. La Borde existe toujours. Clinique psychiatrique privée pour adultes, agréée et conventionnée, elle compte 107 lits d’hospitalisation complète et 30 places en hospitalisation de jour. Les personnes hospitalisées le sont volontairement. Aucun lieu de soins n’est fermé, la circulation est libre et la prise en charge des espaces de vie quotidienne est l’affaire de tou·tes. A La Borde, les personnels de l'équipe soignante sont appelé·es « moniteur·ices » : ils dispensent les soins, veillent au fonctionnement des secteurs et à l'animation.

Les patient·es sont responsabilisé·es dans l'organisation de la vie collective, notamment dans la gestion des ateliers, confiée à un club thérapeutique et élaborée dans des réunions paritaires avec l'équipe soignante. Les délégués du club participent au comité hospitalier qui évalue la pertinence thérapeutique des activités, les aménagements possibles des ateliers et leur dotation. Le but : « s'adresser au malade en tant que sujet, en lui permettant de s'inscrire dans un itinéraire thérapeutique, et en recherchant son consentement, sa participation active à la mise en place d'un projet personnalisé de soins et à son évolution », peut-on lire sur le site de la clinique (5).

D'autres cliniques de psychothérapie institutionnelle ont été créées dans le département du Loir-et-Cher : la clinique de la Chesnaie à Chailles par le docteur Claude Jeangirard en 1956 et la clinique de Freschines par le docteur René Bidault en 1973.

(1) Hermann Simon, « Aktivere Krankenbehandlung in der lrrenanstalt », Walter de Gruyter et Cie éditeurs, Berlin 1929. Plus de renseignements sur http://psychiatrie.histoire.free.fr/traitmt/psycho/instit/hermann.htm

(2) Arno Bertina et Pierre-Henry Gomont, « La folle échapée », récit publié dans « La Revue Dessinée », n° 18 – Hiver 2017.

(3) Transfert : processus au cours duquel une attention, un désir, un sentiment envers des sujets de notre histoire – nos parents par exemple – sont transférés sur une autre personne.

(4) Transferts multiréférenciels selon Tosquelles, transferts dissociés selon Oury.

(5) http://www.cliniquedelaborde.com/la-clinique.html

Plus

- Sur l'histoire, les principes et les expériences de la psychothérapie institutionnelle : lire l'article de Jean Oury intitulé « Psychanalyse, psychiatrie et psychothérapie institutionnelles » paru dans la revue « Vie sociale et traitements », n°95, 2007.

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2007-3-page-110.htm# - Voir le documentaire « Le sous-bois des insensés » de Martin Deyres (2018).

- Sur la vie à La Borde aujourd'hui, le site Internet du Club : https://www.clubdelaborde.com/