Fin septembre, les militant·es anti-nucléaires étaient invité·es à fêter l'abandon du projet de piscine d'entreposage centralisée des déchets à Belleville-sur-Loire, dans le Centre de la France (lire aussi la rubrique (Ré)acteurs). Mais celle-ci verra bien le jour, sans doute à La Hague. Quels types de déchets la filière nucléaire produit-elle ? Comment sont-ils gérés ? Quels sont les enjeux pour les années à venir ?

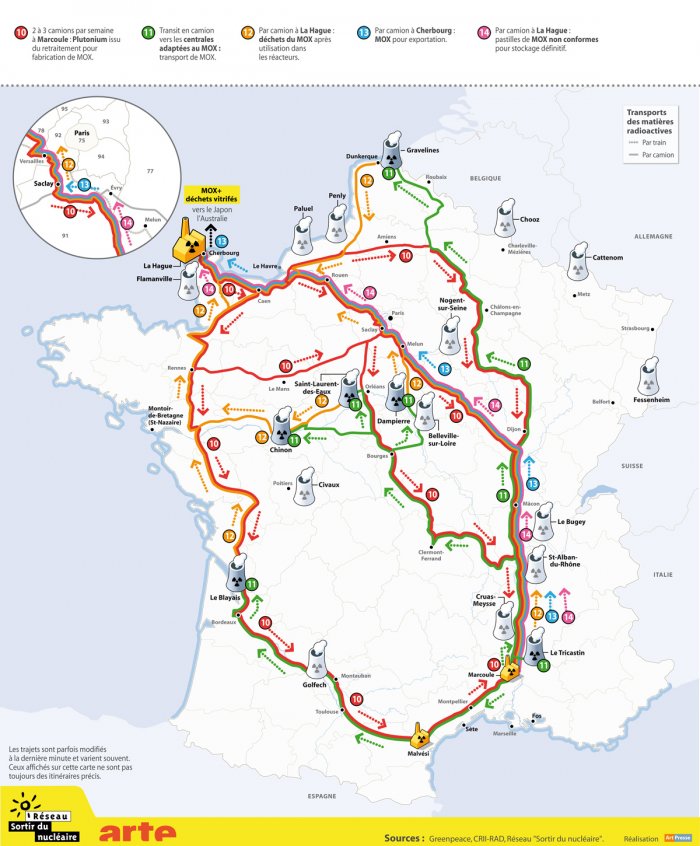

La France est le pays le plus nucléarisé au monde (en nombre de réacteurs par habitant). Pour produire son électricité via ses 56 réacteurs, elle se fournit de l'autre côté de la planète : au Niger, au Kazakhstan, en Australie ou encore au Canada. C'est dans ces pays qu'est extrait le minerai d'uranium. Transformé en pâte jaune appelée « yellow cake », il est acheminé par bateau en France. Il est transporté à travers tout le pays, puis transformé plusieurs fois sur différents sites avant d'être utilisé. Il devient alors une poudre placée dans des tubes qui forment les barres de combustible. Un combustible hautement radioactif, acheminé vers les réacteurs, le plus souvent en train ou par camion, dans des containers appelés « châteaux » (les fameux « castors » allemands).

Après son utilisation dans les réacteurs des centrales nucléaires, le combustible usé – très chaud car hautement radioactif – doit refroidir sur place confiné dans une « piscine », durant dix-huit mois. Puis, il est à nouveau chargé dans les « châteaux » pour finir à La Hague. Un « traitement » permet de séparer ses différents éléments, et de les traiter selon leur degré de radioactivité et leur durée de vie (1).

Les différents types de déchets

L’Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA) estime à plus de 1.620.000 m³ le volume de déchets radioactifs présents sur le territoire français, dont 59 % sont directement issus des centrales nucléaires et des activités de l’industrie électro-nucléaire (2).

Mais, ne sont comptabilisés ici qu'une infime partie du problème. Car en France, on distingue les « déchets radioactifs » des « matières radioactives ».

Selon la définition de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), un déchet radioactif est celui pour lequel « aucune utilisation n'est prévue ou envisagée ». Il peut être classé de « vie très courte » à « vie longue » et, selon ce classement, fait l'objet d'une gestion particulière. Les « matières radioactives » sont aussi issues du fonctionnement des centrales, mais on considère qu' « une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée ». Ce qui reste à prouver.

Autre subtilité rhétorique : l'ASN rappelle qu' « il faut distinguer l'entreposage, qui est provisoire, du stockage, qui est une solution définitive de gestion de déchets radioactifs ». Ainsi, les déchets stockés sont ceux qui ne pourront jamais être « recyclés ».

Quelle gestion ?

Les déchets dits « de très courte durée de vie », c'est-à-dire qui ne sont pas produits par des Installations Nucléaires de Base (INB) et dont la période radioactive est inférieure à 100 jours, sont entreposés durant quelques jours ou quelques semaines puis « éliminés comme tels dans les circuits conventionnels ». Autrement dit : enfouis ou incinérés. Il peut s'agir par exemple de déchets hospitaliers, issus des activités de diagnostic ou de soins.

Les déchets dits « de très faible activité » sont issus du démantèlement des installations nucléaires. Ils sont placés dans un centre de stockage de surface situé à Morvilliers, dans l'Aube.

Les déchets « de faible et moyenne activité à vie courte » sont issus de l'exploitation et de la maintenance des réacteurs nucléaires, des usines du cycle de combustible, des centres de recherche, des laboratoires universitaires et des hôpitaux. Ils sont stockés en surface, dans des ouvrages bétonnés. Cette filière est opérationnelle depuis les années 1970, après que la France ait renoncé à immerger ces déchets dans l'Atlantique… Dans un premier temps, ils ont été stockés à La Hague puis, le site étant arrivé à saturation, à Soulaines dans l'Aube.

Les déchets dits « de haute activité à vie longue » ne représentent que 0,2 % des déchets, mais 96 % de la radioactivité totale des déchets. Ils sont conditionnés, généralement coulés dans du verre ou du béton, et entreposés par leurs producteurs, dans l’attente d’un site de stockage définitif. Le site pressenti est CIGÉO (Centre Industriel de stockage GÉOlogique pour les déchets) de l’ANDRA, dans la Meuse. À l'état de projet, il fait l'objet d'une forte opposition de la part d'habitant·es, d'élu·es et de militant·es anti-nucléaires (4).

Que deviennent les matières radioactives ?

La plupart des matières radioactives (censées être revalorisables... un jour peut-être...) sont elles aussi issues de l'exploitation des centrales nucléaires. Il s'agit principalement de combustibles, d’uranium et de plutonium. Elles sont entreposées dans l'attente d'une solution de recyclage, pour l'instant inexistante et hypothétique. Des organisations telles que Greenpeace militent pour qu'elles soient comptabilisées comme des déchets nucléaires, pour davantage de transparence sur leur gestion et leurs coûts.

Des combustibles recyclés ?

Le Mox est partiellement utilisé dans 22 réacteurs, les plus anciens. Il est assemblé dans une usine qui lui est dédiée, « Melox », à Marcoule dans le Gard. Le Mox est un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium, tous deux fabriqués à partir de combustibles usés. Une partie de ces éléments proviennent de Lingen en Allemagne, une autre partie de l'usine de traitement de La Hague dans le nord du Cotentin.

Problème : il n'existe pas de filière de traitement pour le Mox usé. Il fait partie des 10.000 tonnes de déchets nucléaires qu'EDF souhaite entreposer dans une « piscine » centralisée de onze mètres de profondeur pendant environ cent ans, avant d'être enfouis à CIGÉO. Jusqu'à présent, ces déchets s'entassent à La Hague.

Différentes « pistes » de recyclage sont évoquées aujourd'hui par les exploitants et les autorités nucléaires. Elles sont analysées par Greenpeace dans une étude passionnante et très accessible baptisée « À quels prix ? Les coûts cachés des déchets nucléaires » (5). Ces solutions seraient de :

- continuer à retraiter le combustible usé (autrement dit, à séparer ses éléments, les entreposer puis les stocker). Problème : les installations de La Hague sont vétustes et de plus en plus coûteuses.

- enrichir l'uranium de retraitement en Russie : « En réponse à la saturation de la capacité d’entreposage à Pierrelatte (site du Tricastin), EDF a annoncé en 2018 avoir signé un nouveau contrat avec Tenex, entreprise nucléaire russe, pour reprendre les opérations d’enrichissement de l’uranium issu du retraitement et le chargement du combustible dans les réacteurs de Cruas dès 2023 et dans trois réacteurs 1.300 MW dès 2027. »

- « moxer » les réacteurs de 1.300 MW : une solution toutefois très coûteuse et dont la mise en œuvre prendrait au moins dix ans selon la Cour des Comptes. EDF envisagerait un déploiement possible à partir de 2032.

- réenrichir l’uranium appauvri afin de transformer le stock actuel en combustible utilisable dans les réacteurs existants. Une solution jugée possible techniquement par l'ASN, mais pas à une échelle industrielle.

- recycler les combustibles Mox usés dans le cadre d'une quatrième génération de réacteurs : une hypothèse évoquée mais « loin d’être envisagée ou envisageable sérieusement aujourd’hui », selon Greenpeace qui cite un avis de l'ASN.

- valoriser les matières radioactives là aussi dans une quatrième génération de réacteurs. Les exploitants doivent encore faire la preuve de la faisabilité technico-économique d'une telle solution.

Dans tous les cas, aucune solution ne pourra être rapidement mise en œuvre. Pourtant, cela fait dix ans que l'Autorité de Sûreté Nucléaire enjoint EDF à répondre concrètement au problème. Il y a six mois, elle alertait à nouveau sur un risque de saturation des piscines de La Hague.

Le mythe de Superphénix

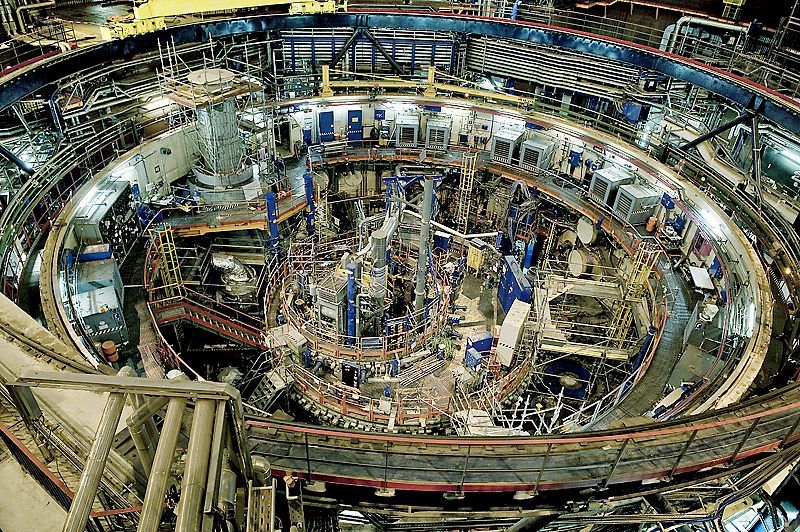

Dans les années 1970, en pleine Guerre Froide, maîtriser le savoir-faire du retraitement des combustibles usés était hautement stratégique, puisque le plutonium était nécessaire pour fabriquer les bombes nucléaires.

La France s'est alors dotée d'un réacteur à neutrons rapides dit surgénérateur, théoriquement capable de consommer à l'infini les déchets nucléaires. Baptisé « Superphénix », il a été stoppé en 1998 sans avoir jamais fonctionné correctement. Les Américains, les Japonais et les Allemands ont fait de même avec leurs différents projets. Une version plus réduite, expérimentale, (le « Phénix ») a toutefois fonctionné de 1973 à 2010 en France. C'est le déploiement à une échelle industrielle qui a semblé poser techniquement problème.

Héritier de « Superphénix », le programme du surgénérateur « Astrid » a également été mis en sommeil jusqu'en 2050, a annoncé le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) le 29 août 2019.

Pour les militant·es anti-nucléaires, la maîtrise du savoir-faire de retraitement n'a pas seulement été un argument militaire. Elle a surtout été un argument commercial, notamment pour la COGEMA (Compagnie GÉnérale des Matières Radioactives) chargée de vendre à l'international des procédés d'extraction d'uranium, mais aussi des solutions de transport, l'enrichissement et le traitement des matières radioactives (6).

Les enjeux économiques

Des associations telles que Sortir du Nucléaire s'inquiètent de la gestion de la filière des déchets (dite « aval »). Elles l'ont dit notamment en 2019, lors du grand débat public organisé à l'occasion de l'élaboration du nouveau Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs (PNGMDR). Ce plan est élaboré dans un cadre réglementaire, notamment la loi du 28 juin 2006, complétée par la directive européenne Euratom du 19 juillet 2011. Il est révisé tous les trois ans et court actuellement jusqu'en 2021 (7).

Les sources d'inquiétude sont multiples : écologiques, sociales mais aussi économiques. En effet, avec 67 milliards de dettes brutes et 10 milliards de dettes hybrides, la filière d'EDF se porte très mal. Elle se trouve de plus en plus en difficulté pour réaliser les investissements nécessaires à la sécurité des sites. Elle fait aussi davantage appel à des sous-traitants, dont les ouvriers sont peu ou mal formés.

Comme le rappelle Greenpeace dans son étude, « en juillet 2019, la Cour des Comptes demandait plus de transparence à la filière nucléaire sur la façon dont elle gère les volumes croissants de déchets et de matières radioactives. La Cour pointait notamment l’opacité des chiffres et des hypothèses sur lesquels l’industrie et l’État fondent des décisions essentielles, comme le maintien du retraitement des combustibles à l’usine de La Hague ou le dimensionnement très précis du site de Cigéo ».

La distinction entre les « déchets » et les « matières » est un véritable problème. Car elle fausse les données chiffrées et l'analyse des instances décisionnaires. Elle fait croire à une solution qui n'existe pourtant pas. En attendant, la gestion de ces matières n'est pas prise en compte dans les investissements futurs. « Les perspectives de réutilisation proposées par la filière sont trop incertaines, inabouties et lointaines pour pouvoir qualifier de « matières » les stocks existants d’uranium appauvri, d’uranium de retraitement et de combustibles usés », dénonce ainsi Greenpeace. « En admettant que la filière continue d’explorer ces perspectives, il serait prudent de considérer ces matières comme de futurs déchets pour anticiper le besoin de stockage en conséquence et anticiper le coût additionnel pour les exploitants, notamment pour EDF auquel incombe 73 % de la charge financière des déchets. Cette prudence s’impose d’autant plus que l’État a annoncé vouloir renationaliser le nucléaire et ainsi prendre les coûts du nucléaire à sa charge – c’est-à-dire à la nôtre », poursuit l'association de défense de l'environnement.

Greenpeace a estimé que la gestion de ces « matières », si elle était enfin prise en compte, représenterait un surcoût de 18 millilards d'euros pour EDF. « On comprend bien l’enjeu pour la filière d’éviter à tout prix une requalification des matières en déchets. »

Si ces « matières » n'étaient finalement pas recyclées, elles devraient être enfouies à CIGÉO. Mais aucun espace n'a été prévu pour elles et l'étude de Greenpeace montre que pour les absorber, c'est un deuxième site de ce type qu'il faudrait envisager…

Ni à Belleville ni ailleurs

La solution intermédiaire à l'enfouissement à 500 mètres sous terre, comme le prévoit le projet CIGÉO, est l'entreposage dans une piscine centralisée.

Elle était initialement prévue à Belleville-sur-Loire, dans le département du Cher. La position centrale du site et l'emprise foncière restante en faisait des arguments de poids. Mais face à la mobilisation des militant·es anti-nucléaires et, a contrario, à une demande des syndicats de La Hague, le projet a été abandonné. Il verra peut-être le jour dans le nord du Cotentin (8).

Les militant·es réuni·es il y a quelques semaines à Saint-Amand-en-Puisaye ont fêté l'abandon du projet dans le Centre de la France, tout en affirmant leur soutien à la population de Normandie, déjà largement impactée par la filière nucléaire. Il·les ont réaffirmé leur volonté de voir stopper les réacteurs, diminuer la consommation d'énergie en France par des modes de vie et de consommation plus respecteux, et développer les alternatives. Pour gérer les déchets existants, certain·es préfèreraient un entreposage à sec. Une solution choisie par la plupart des autres pays nucléarisés (9).

Mais finalement, l' « occlusion » des sites ne servirait-elle pas indirectement la cause anti-nucléaire ? Elle aurait en tout cas des conséquences irrémédiables sur la filière et pourrait signer, enfin, la faillite définitive tant attendue (6).

Fanny Lancelin

(1) Voir le court film du Réseau Sortir du Nucléaire : « De la mine aux déchets, tou·tes concerné·es » : https://www.youtube.com/watch?v=IwqSgjxeTFQ

(2) https://inventaire.andra.fr/les-donnees/les-dechets-radioactifs/dechets-radioactifs-bilan-fin-2018

(3) https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/dechets-radioactifs/gestion-stockage-dechets-radioactifs/Pages/2-gestion-dechets-radioactifs-vie-longue.aspx#.X4RzVqZBrEY

(4) : https://bureburebure.info

(5) https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2019/09/a-quel-prix-couts-caches-dechets-nucleaires-GPF20190911.pdf?_ga=2.177429349.1331345915.1602509048-51863991.1602509048

(6) https://lundi.am/Viser-l-occlusion

(7) https://pngmdr.debatpublic.fr/

(8) https://reporterre.net/Face-a-l-opposition-EDF-deplace-son-projet-de-dechets-nucleaires-de-Belleville-sur-Loire

(9) https://blogs.mediapart.fr/bernard-laponche/blog/040518/lentreposage-sec-des-combustibles-nucleaires-irradies-pas-si-bete

Bataille de cartes

- La localisation des déchets selon l'ANDRA : https://inventaire.andra.fr/inventaire

- La localisation des déchets selon Greenpeace : https://www.greenpeace.fr/dechets-nucleaires-pres-de-chez-vous/

- Les cartes de France des transports de matières nucléaires (combustibles, retraitement-stockage, Mox, déchets étrangers) : https://www.sortirdunucleaire.org/article30825

- Et aussi : « les déchets nucléaires : la réalité en images drones », vidéo de Greenpeace visible sur https://www.youtube.com/watch?v=hTfHZb5xH6E