Elles inspirent aujourd'hui nombre de cuisines et de cantines autogérées (lire aussi la rubrique (Re)visiter) : les Marmites d'Eugène Varlin connurent un franc succès à la fin du XIXe siècle. L'association des Amies et Amis de la Commune de Paris-1871 a accepté que nous partagions ici un article sur cette expérience.

La Marmite, restaurant coopératif illustre, fondé avant la Commune, est d’abord l'œuvre d’Eugène Varlin.

Eugène Varlin naît en 1839 dans une famille d'ouvriers agricoles. Chez les Varlin, tant du côté paternel que maternel, on est de tradition républicaine.

Le jeune Varlin quitte l'école à 13 ans et arrive à Paris en 1852 pour y faire son apprentissage dans la reliure. C'est en 1857 qu’il fait ses premières armes de militant. Nul n’aurait pu deviner que ce jeune homme calme allait s’affirmer comme un dirigeant ouvrier. Un policier avait d’ailleurs averti ses supérieurs en parlant de lui : « Monsieur le Commissaire, je vous le signale particulièrement, c’est l’un des plus dangereux ».

Le vote de la loi du 25 mai 1864, sur les coalitions, est une brèche dans laquelle les ouvriers relieurs s’engouffrent. Ils demandent la journée de 10 heures (payée 11) au lieu de 12, une augmentation de 25 % pour les heures supplémentaires, l’abolition du travail de nuit. Des grèves sont organisées et les patrons accordent tout ou partie des demandes des grévistes. Mais, par la suite, ils vont dénoncer un à un les avantages concédés.

Le 1er mai 1866, à l’initiative de Varlin, naît la « Société civile d’épargne et de crédit mutuel des ouvriers relieurs de Paris », complétée par un système d’assurance contre le chômage. Pour lui, « outre le soutien aux grévistes et la dénonciation de la politique réactionnaire de l’Empire, il faut continuer à mettre en place d’autres moyens susceptibles de resserrer les liens quotidiens entre les travailleurs, d’élever leur niveau de conscience et de les préparer à prendre en main tous les aspects de la vie après la Révolution sociale (1) ».

La fondation de La Marmite

Fin 1866, Eugène Varlin crée en quelques semaines une première société civile d’alimentation, La Ménagère. Pour lui, les coopératives ne constituent pas en soi un instrument suffisant d’émancipation des ouvriers, mais elles sont indispensables, car elles procurent une sérieuse économie au travailleur.

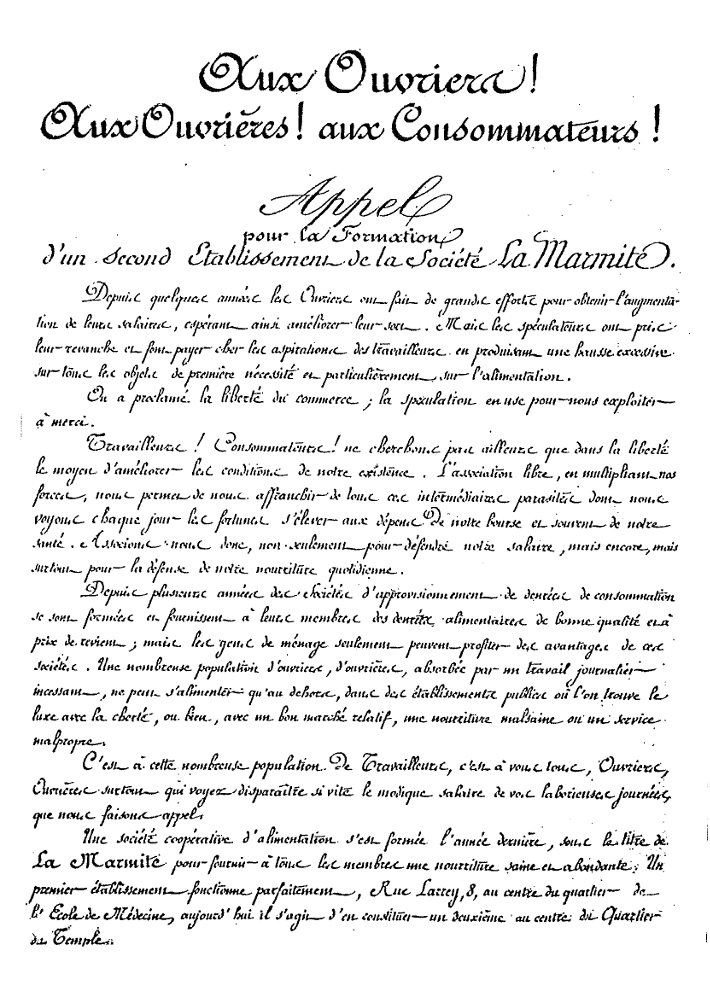

En 1868, il lance l’idée d’un restaurant ouvrier, La Marmite. Entouré d’amis sûrs, les relieurs Léon Gouet, Juste Boullet, Alphonse Delacour, de la relieuse Nathalie Le Mel et des internationalistes Bourdon, Lagneau et son frère Louis, Eugène Varlin lance un appel pour l’assemblée générale de création, le 15 janvier 1868 :

« AUX OUVRIERS ! AUX OUVRIÈRES !

AUX CONSOMMATEURS !

APPEL POUR LA FORMATION D’UNE CUISINE COOPÉRATIVE

Depuis quelques années, les ouvriers ont fait de grands efforts pour obtenir l’augmentation de leurs salaires, espérant ainsi améliorer leur sort. Les spéculateurs prennent leur revanche et font payer cher les aspirations des travailleurs en produisant une hausse excessive sur tous les objets de première nécessité et particulièrement sur l’alimentation.

Travailleurs, consommateurs, (…) l’association libre, en multipliant nos forces, nous permet de nous affranchir de ces parasites dont nous voyons chaque jour les fortunes s’élever aux dépens de notre bourse et souvent de notre santé… (2) »

Les statuts précisent notamment :

« TITRE I – Composition et but

Art. 3 – La société a pour but de fournir au prix de revient, à tous les sociétaires, une nourriture saine et abondante à consommer sur place ou à emporter.

TITRE II – Apport social et mode de versement

Art. 8 – L’apport social de chaque sociétaire est fixé à la somme de cinquante francs.

Art. 9 – L’apport social peut être versé immédiatement ou par fractions qui ne pourront être inférieures à cinquante centimes par semaine.

TITRE VII – Admissions

Art. 30 – Le conseil admet provisoirement toute personne s’engageant à remplir les conditions exigées par les statuts.

Art. 31 – L’Assemblée générale se prononce définitivement sur l’admission un mois au moins après l’inscription. En cas de non-admission, les versements de l’adhérent lui sont remboursés intégralement, y compris le franc d’inscription.

Quelques cotisations nous permettront facilement l’achat d’ustensiles de cuisine et la location d’un logement où quelques employés, travailleurs comme nous et nos associés nous prépareront une nourriture saine et abondante que nous pourrons, à notre gré, consommer dans notre établissement ou emporter chez nous (3) ».

Eugène Varlin crée, pour les associés de La Marmite, une Société de Crédit Mutuel ayant pour double objectif d’ouvrir à ses adhérents des crédits auprès des sociétés alimentaires et de garantir celles-ci contre les risques que leur feraient courir des débiteurs insolvables (4).

C’est à Nathalie Le Mel que Varlin propose la direction de La Marmite, leurs deux signatures figurent côte à côte au bas du document de sa fondation. Nathalie tient la caisse et les comptes.

Le succès de La Marmite

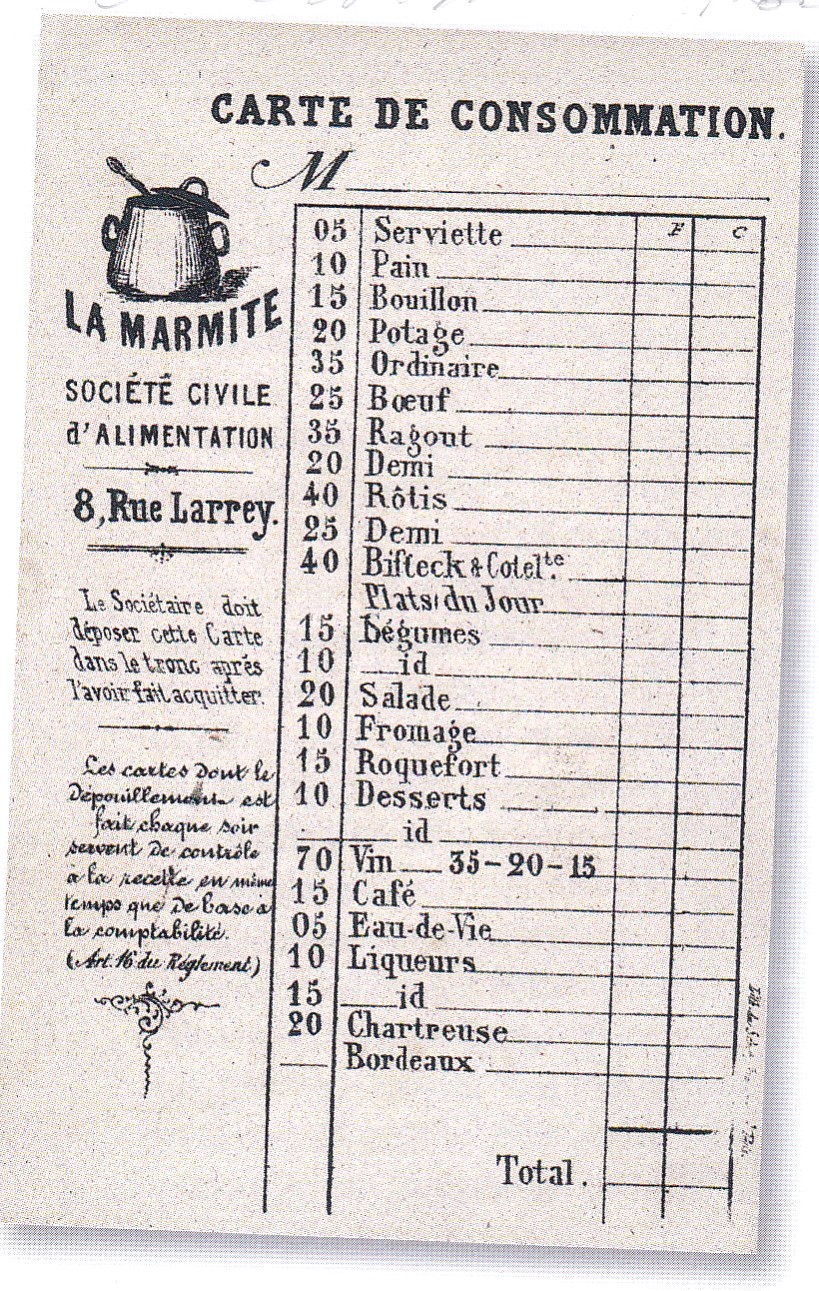

Installée à l’origine 34 rue Mazarine (6e), puis 8 rue Larrey (6e), La Marmite rencontre un grand succès et il faut rapidement ouvrir trois succursales autonomes : 40 rue des Blancs-Manteaux (4e), 42 rue du Château (14e), 20 rue Berzélius (17e).

Dans les six premiers mois de l’année 1870, chacun des quatre établissements de La Marmite sert environ 200 convives par jour et réalise une recette de 200 francs en moyenne. Les frais généraux sont étroitement contrôlés et ne représentent pas plus de 10 %, tandis que les bénéfices nets dégagés sont de l’ordre de 12 %. Une douzaine de succursales avaient été envisagées entre la création du restaurant de la rue Berzélius et la déclaration de guerre. Il n’y aura pas de suite, compte tenu des événements.

Toutefois, bien que la crise des subsistances liée au premier siège de Paris ait compliqué la tâche des administrateurs, La Ménagère et les quatre groupes de La Marmite continueront de fonctionner jusqu’à la chute de la Commune. Sans luxe, les Marmites étaient proprement tenues : des tables nettes, des chaises confortables, une saine odeur de bonne cuisine, des plats abondants et des additions modestes attiraient et retenaient la clientèle. Par ailleurs, moyennant une cotisation de 20 centimes par semaine, il était possible de lire six quotidiens et plusieurs hebdomadaires.

Le succès des différents groupes de La Marmite est dû à la qualité des prestations offertes. C’est également un lieu d’échange et de débats, où règne une ambiance de convivialité, comme en témoigne Charles Keller :

« On y prenait des repas modestes, mais bien accommodés, et la gaîté régnait autour des tables. Les convives étaient nombreux. Chacun allait chercher lui-même ses plats à la cuisine, et en inscrivait le prix sur la feuille de contrôle qu’il remettait avec son argent au camarade chargé de le recevoir.

Généralement on ne s’attardait pas, et pour laisser la place à d’autres, on s’en allait après avoir satisfait son appétit.

Parfois cependant, quelques camarades plus intimes prolongeaient la séance et l’on causait. On chantait aussi. Le beau baryton Alphonse Delacour nous disait du Pierre Dupont, le Chant des ouvriers, etc. La citoyenne Nathalie Le Mel ne chantait pas ; elle philosophait et résolvait les grands problèmes avec une simplicité et une facilité extraordinaires. Nous l’aimions tous… » (5)

Le bon fonctionnement des Marmites repose sur des dévouements bénévoles. Voici un témoignage recueilli par Lucien Descaves au début du 20e siècle. :

« Le personnel, le plus souvent des brocheuses, sans travail, ne recevait aucune rétribution, ce qui ne l’empêchait pas d’être le matin à la première heure aux Halles, pour acheter les provisions de la journée.

Dans ce milieu régnait du reste un véritable esprit phalanstérien, on ne le raisonnait pas, mais on le pratiquait d’instinct » (6).

Après la Commune, les proscrits n’avaient pas oublié les cuisines de Varlin. Ils songèrent à pallier leurs misères en ouvrant des Marmites.

Ainsi, à Londres, les exilés Elie May, La Cécilia et Constant Martin créent une Marmite Sociale dans un immeuble situé Ruppert Street. Les plus favorisés ayant trouvé une activité lucrative payaient pour ceux qui étaient sans travail. Avec quelques matelas, un dortoir avait été constitué au premier étage. L’accueil de cette Marmite était si fraternel que la maison, puis le quartier, devinrent en peu de temps l’asile de tous les réfugiés politiques à Londres (7).

Françoise Bazire et Eric Lebouteiller

(1) Eugène Varlin, « Pratique militante & écrits d’un ouvrier communard », présenté par Paule Lejeune, Maspero, 1977, p. 34.

(2) Ibid.

(3) « Les Révolutions du XIXe siècle », 4e série : 1852-1872, EDHIS, vol. 5, 1988.

(4) Maurice Foulon, « Eugène Varlin », éd. Mont-Louis, 1934, p. 64.

(5) Michel Cordillot, « Eugène Varlin, internationaliste et communard », Spartacus, 2016, p. 44.

(6) Ibid., p. 45.

(7) M. Foulon, op. cit., p. 65.

Plus

- Michel Pinglaut est un membre berrichon de l'association des Amies et Amis de la Commune de Paris-1871. Il apporte ici quelques compléments d'informations sur Eugène Varlin :

- Eugène Varlin exemplaire. L'an dernier, dans le monde de l'édition, Eugène Varlin fut très présent.

Le n° 10 des Lettres françaises, d'octobre, en fait sa une. Prenons une citation de Jules Vallès, dans ce numéro : « Varlin fut la personnalité la plus marquante de la Commune. Cela paraîtra étonnant à beaucoup qui n'ont guère entendu parler de lui. » Les Lettres Françaises présentaient, à cette occasion, le livre de Jacques Rougerie, spécialiste de la Commune, qui a fait don de son fonds d'archives et d'études aux Amies et Amis de la Commune-1871. Le titre : « Eugène Varlin. Aux origines du mouvement ouvrier » (250 pages, aux éditions Détour).

Le 5 novembre 2019, l'association Café repaire invitait, salle du Beffroi à Vierzon, Michèle Audin qui venait de sortir un ouvrage « Eugène Varlin, 1839-1871 », écrits recueillis par M. Audin, aux éditions Libertalia, qui font beaucoup pour sortir de l'oubli, communeuses et communeux. Excellente conférence.

Auparavant, sur le calendrier illustré des Amies et Amis de la Commune-1871, il faisait partie des 12 personnalités choisies. Son portrait, réalisé en céramique, par Morèje, illustrait le mois de septembre 2018.

Dans son Dictionnaire de la Commune, Bernard Noël, le poète, parmi les 800 articles, cite La Marmite, Nathalie Le Mel et Eugène Varlin, bien sûr. - Eugène Varlin, son idéal social et international. Bernard Noël énumère plusieurs engagements exemplaires.

Dès 1857, il avait participé à la fondation de secours mutuels des relieurs.

En 1864 et 65, il anima la grève des relieurs. En guise de reconnaissance, il reçut de ses camarades une montre en argent. Ce salaud de lieutenant Sicre qui l'arrêta, pendant la Semaine Sanglante, lui vola cette montre.

Fondation de la Société d'épargne et de crédit mutuel des ouvriers relieurs dont il fut élu président. Défenseur de l'égalité des sexes, il fit entrer Nathalie Le Mel au Conseil d'Administration.

Adhésion à l'A.I.T.(Association Internationale des Travailleurs). Au congrès de Genève (septembre 1866), il plaide pour le travail des femmes contre la majorité, qui voulait la femme au foyer.

Fondation de La Marmite.

Création de la Caisse du Sou en 1868 pour aider tous les grévistes.

Il est célèbre auprès des ouvriers pour sa bonté et sa générosité, son intelligence et sa scrupuleuse honnêteté.

Il s'occupa de pourvoir à l'alimentation des nécessiteux pendant l'hiver 1870.

Le 26 mars, il est élu dans les VIe, XIIe et XVIIIe arrondissements. Il choisira le VIe au Conseil de la Commune.

Nommé à la Commission des Finances, puis des subsistances.

Pendant la Semaine Sanglante, il dirigea la défense dans le VIe, puis dans le XIe. Il essaya vainement de s'opposer aux massacres des otages, rue Haxo.

Il fut courageux sur les dernières barricades.

Lissagaray racontera son calvaire et sa fin à Montmartre le 28 mai : « Toute la vie de Varlin est un exemple. » - Blogs à consulter : commune1871.org (Amies et Amis de la Commune de Paris-1871)

Vaillantitude (Amies et Amis du Berry de la Commune de Paris-1871)

Gilblog (J.P. Gilbert, auteur du livre « Les communards du Cher »)

macommunedeparis.com (Michèle Audin, qui réussit brillamment à nous donner une chronique par jour). Fameux !