For-mi-da-ble et confondant de simplicité. Vous voyez à quoi ressemble une marmite ? Bien. Mettez-y des déchets végétaux, des déjections animales, pourquoi pas un peu de tonte d'espaces verts. Mélangez. Couvrez. Laissez fermenter. Qu'obtenez-vous ? Du gaz. Hop ! Faites sortir un tuyau de votre marmite et voici la ville dotée d'un chauffage bon marché et écologique avec ça. Formidable, je vous l'avais bien dit !

Le maire de Ploërmel, Paul Anselin, savait y faire lorsqu'il s'agissait de convaincre son auditoire. Ce soir-là, dans la salle des fêtes de la petite ville du Morbihan, tout le monde avait applaudi des deux mains à la présentation de l'unité de méthanisation qui devait voir le jour sur le site du lycée agricole La Touche (1).

Moi-même, jeune journaliste couvrant la réunion, je restais stupéfaite en regardant le dessin grossier de cette marmite que le maire avait tracé au tableau. Comment, diable, n'y avions-nous pas pensé plus tôt ?

C'était en 2007.

Treize ans plus tard, un habitant de Brécy m'interpelle : suis-je au courant des unités de méthanisation agricole qui se multiplient dans le département du Cher ? Des nuisances pour les riverain·es ? Le dessin de la marmite me revient. Pas si formidable que ça, alors ? En tout cas, pas si simple.

Car la méthanisation n'est pas seulement une question d'énergie ou d'écologie. Elle est symptomatique de modèles qui s'opposent, dans l'agriculture certes, mais aussi plus largement dans la société.

________________________________________

Un processus biologique

_______________________________

De l'extérieur, une unité de méthanisation agricole ressemble davantage à un chapiteau de cirque qu'à une marmite. Que se passe-t-il en dessous ?

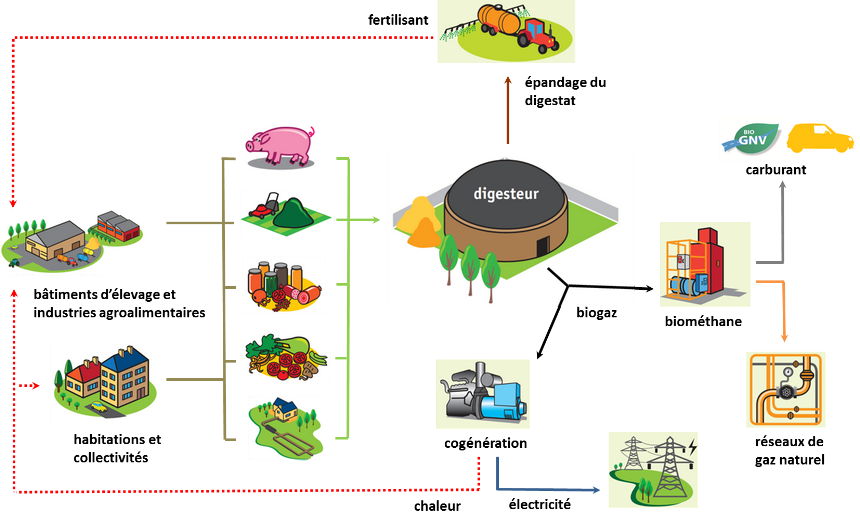

Le terme de « méthanisation agricole » désigne le processus biologique qui permet de transformer des matières organiques en énergie renouvelable comme le biogaz ou le biométhane. Par « matières organiques », on entend déjections animales ou substrats de végétaux considérés comme des « déchets ».

La transformation s'effectue en l'absence d'oxygène et sous l'effet de bactéries présentes naturellement dans les matières. Cette sorte de fermentation est appelée « digestion anaérobie ».

Les déchets proviennent de l'agriculture (de l'exploitation elle-même et / ou d'autres exploitations), parfois aussi d'entreprises de l'industrie agro-alimentaire et / ou de collectivités.

Le résultat ? D'un côté, un gaz, composé en moyenne de 55 % de méthane, de 40 % de dioxyde de carbone et de 5 % d'autres gaz ; de l'autre, un digestat, qui contient de la lignine, de l'azote, du phosphore, du potassium, de l'eau.

Le gaz peut être utilisé pour faire tourner un moteur qui produira d'un côté de l'électricité vendue à EDF, de l'autre de la chaleur utilisée sur l'exploitation : c'est la « cogénération ».

Epuré et transformé en biométhane, le gaz peut aussi être vendu à des entreprises pour alimenter le réseau (distribution ou transport) : c'est « l'injection ».

Quant au digestat, il est épandu dans les champs.

_____________________________________________________________

« De quelle agriculture voulons-nous ? »

________________________________________________

Baptiste Lamelot a fait le choix de la cogénération. Son unité est située au lieu-dit Grand-Villeneuve, sur la commune de Vornay, dans le Cher.

Il nourrit son méthaniseur avec des CIVE (Cultures Intermédiaires à Valeur Energétique), du fumier des ovins qui viennent de l'INRA à Osmoy (2) et des déchets de céréales de l'huilerie de Dun-sur-Auron.

C'est la Chambre d'agriculture du département qui m'a orientée vers lui. Son projet est parfait pour vanter les mérites d'une méthanisation responsable : ingénieur agricole, il a fait son stage de fin d'études dans un bureau qui travaille sur la méthanisation ; son retour sur la ferme familiale, typique des fermes céréalières de la Champagne berrichonne, est un exemple de diversification réussie ; l'unité a créé des emplois ; le projet n'a rencontré aucune opposition significative… Parfait.

J'accepte de jouer le jeu. D'abord, parce que le parcours de Baptiste Lamelot est une réalité : il y a de plus en plus d'exploitant·es agricoles qui sortent de grandes écoles et qui façonnent l'agriculture conventionnelle, selon la vision qu'ils veulent défendre. Ensuite, parce que son unité de méthanisation est conduite selon des principes qui – à défaut d'être partagés – méritent d'être connus. Enfin, parce qu'au cours de notre entrevue, il pose selon moi la question centrale du sujet : « de quelle agriculture voulons-nous ? »

« A la fin de mes études, en 2011, je suis revenu sur l'exploitation familiale tout en cherchant à m'installer, raconte-t-il. J'ai rencontré des difficultés : mes parents avaient déjà 500 hectares, c'était considéré comme suffisant pour que je travaille avec eux, mais ce n'était pas possible. J'ai été refusé sur une dizaine de fermes, alors j'ai ressorti des cartons le projet de méthanisation conçu durant mon stage de fin d'études. »

Au même moment, avec sa compagne Marie-Caroline Berton, il s'interroge sur sa vie familiale. « Elle est aussi ingénieur agricole, mais avec une spécialité viticole. Elle a trouvé du travail à Menetou-Salon puis à Sancerre. Ça lui plaisait mais elle faisait 50 minutes de route matin et soir… Nous sommes tombé·es sur un magazine qui parlait de la spiruline (3). Pour cette algue, comme pour le vin et la méthanisation, il s'agit de biochimie. » Marie-Caroline Berton gère aujourd'hui la production de spiruline qui bénéficie sous serres de la chaleur du méthaniseur.

_____________________________________

De nombreuses étapes

_____________________________

Mais pour que l'unité de méthanisation voie le jour, Baptiste Lamelot a dû passer par de nombreuses étapes : les études préliminaires, les démarches administratives et réglementaires pour le montage du dossier à proprement parler, et la construction.

L'Agence de la transition écologique, l'ADEME, explique : « Au stade de l'avant-projet, le maître d'ouvrage doit : identifier les matières premières présentes sur son exploitation et / ou disponibles à proximité (autres exploitations, collectivités, industriels...) ; identifier les voies potentielles d'écoulement des produits issus de l'installation (compost, digestat, chaleur, électricité) ; définir la structure juridique la plus adaptée à son projet ; faire réaliser un pré-diagnostic technico-économique ; identifier les principales contraintes réglementaires auxquelles son projet sera soumis. »

« D'abord, il faut sécuriser le gisement, insiste Pierre-Guillaume Cuissinat, conseiller en énergies renouvelables de la Chambre d'agriculture du Cher. Quand une unité de méthanisation ne fonctionne pas bien, c'est parce qu'il y a un problème technique ou parce qu'il n'y a pas assez de volumes. Donc, il est très important de s'assurer que les volumes seront bien là. »

Il conseille aux porteur·ses de projets de « visiter une vingtaine d'unités de méthanisation de tous types, cogénération et injection, avec différents constructeurs, pour bien s'approprier le projet ». « Il ne faut pas croire que c'est une aventure facile. Il faut savoir enlever sa casquette d'exploitant et prendre celle d'industriel. »

Suivent les démarches règlementaires auprès de la préfecture, les installations relevant du régime ICPE (Installations Classées Protection de l'Environnement) ; celles relatives à l'agrément sanitaire ; et celles pour le permis de construire. Des démarches administratives sont également nécessaires pour déclarer les matières entrantes, les produits sortants (vente de compost, de chaleur ou d'électricité)… (4)

Les exploitant·es doivent négocier leurs contrats de vente d'énergie avec les entreprises spécialisées.

Selon les installations, certaines sont soumises à déclaration, d'autres à enregistrement, d'autres encore à autorisation. Tout dépend des volumes de déchets entrant dans le méthaniseur. Certains projets sont ainsi soumis à enquête publique, d'autres non.

Les dossiers sont instruits par les préfectures de département ou les DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).

L'ADEME estime que « pour un projet de méthanisation soumis à autorisation [le plus haut niveau], le délai global peut s'élever à deux ou trois ans depuis le début des procédures jusqu’à la mise en service de l’installation ».

Chez Baptiste Lamelot, l'idée a germé en 2011, le premier coup de pelle a été donné en 2017 et l'unité mise en route en février 2018.

___________________________________________________

L'importance de la communication

________________________________________

Durant tout ce temps, la Chambre d'agriculture conseille vivement de communiquer. « Auprès du grand public, des mairies, des communautés de communes et des riverains dans un rayon d'un kilomètre autour de l'unité », énumère Pierre-Guillaume Cuissinat.

Pour aider les agriculteur·ices à devenir de bon·nes communicant·es, la Chambre fait intervenir des agences de communication spécialisées. Il·les sont encouragé·es à tenir des permanences sur les marchés, en mairie, dans les salles des fêtes des villages et à organiser des réunions d'information.

A Vornay, Baptiste Lamelot a commencé par téléphoner à tou·tes les riverain·es pour expliquer son projet et proposer des rencontres. « Certains étaient d'accord, d'autres indifférents. Un seul m'a dit, « si vous communiquez, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche ». Que voulez-vous répondre à ça ?... » Il a organisé une réunion publique au village puis une journée portes ouvertes.

Mais à Brécy, où est annoncée la construction d'une unité d'envergure en 2022, les opposant·es dénoncent un manque de communication : certains riverains en auraient appris l'existence par hasard. Il·les ont dû provoquer une réunion en janvier 2020 afin d'obtenir des réponses concrètes, alors même que les statuts de l'association pour la production de biogaz en Terres du Haut-Berry menant le projet existe depuis 2017.

Arnaud Rondier, vice-président de la Chambre d'agriculture du Cher et lui-même porteur de projet à Dun-sur-Auron, insiste pourtant : « Vivons cachés, vivons heureux, ça ne marche pas pour la méthanisation ! Il faut vraiment communiquer. »

___________________________________

De nombreux risques

____________________________

Qu'est-ce qui inquiète les associations d'opposant·es ? Selon les projets, il peut s'agir du problème d'intégration dans le paysage, du bruit des camions qui acheminent les déchets, de l'odeur lorsque le procédé biochimique est mal maîtrisé, des pollutions liées au digestat… A Brécy et dans les villages alentour (Rians, Sainte-Solange, Nohant-en-Goût, Soulangis, Gron, Farge-en-Septaine, Villabon...), la pétition lancée par l'Association être Bien dans le Cher (ABC) met aussi en avant la dévaluation des maisons. Il y a quelques mois, dans un courrier de onze pages adressé au préfet du Cher et argumentant point par point son opposition, un futur riverain du site écrivait : « Je ne suis pas contre une méthanisation à la ferme, qui traite ses propres déchets pour son autoconsommation d'énergie. Méthanisation traitant des vrais déchets, réalisée par de vrais professionnels. Mais celle de Brécy est loin de ces modèles car elle crée des déchets avec des cultures (CIVES) pour « nourrir » une usine au lieu de nourrir les hommes. Ensuite, il reste toujours des déchets (digestat) qu'il faut épandre sur des milliers hectares.» Il soulignait aussi tout l'investissement, en argent et en temps, dépensé depuis quinze ans pour maintenir sa maison centenaire en état, ses 300 arbres plantés, les projets de camping à la ferme et de gîte, l'espoir de transmettre un jour tout ce patrimoine à ses enfants... Inquiet pour la santé de sa famille, il se dit aussi incapable de partir, puisqu'il serait désormais impossible de vendre.

Le ministère de la Transition écologique connaît les risques et a d'ailleurs publié un tableau intitulé « panorama des risques liés à l'activité de méthanisation » énumérant les incendies, les explosions, les émissions gazeuses, les rejets de matières liquides ou semi-liquides dans l'environnement en cas de rupture d'un ouvrage, les rejets d'eaux pluviales contaminées…

Le Collectif National Vigilance Méthanisation (CNVM) les recense sur son site (5). Certes, ils ne concernent pas tous des unités agricoles mais les conséquences sont graves et nourrissent les inquiétudes.

Parmi les plus récents : en août dernier, la préfecture du Finistère a admis que la pollution constatée dans l'Aulne provenait d'une unité de méthanisation installée à Châteaulin. Un problème technique a fait déborder la cuve, et 200 à 300 m³ de digestat se sont déversés dans le ruisseau, privant 180.000 habitant·es alentour d'eau potable.

Quelques semaines plus tôt, c'est un incendie qui s'était déclaré à Marboué, en Eure-et-Loire. Le site avait déjà dû faire face à d'importants problèmes d'odeurs.

En 2019 à Naveil, dans le Loir-et-Cher, une surpression de gaz a provoqué une rupture de canalisation au niveau du poste d'injection.

En 2016, sur la commune de Feux dans le Cher, d'importants problèmes d'odeurs avaient poussé un habitant à porter plainte contre l'unité située au lieu-dit Marnay. Il manifestait chaque matin devant la mairie pour exprimer son désarroi. Il a fini par déménager. Suite à des pollutions constatées dans une des rivières, la municipalité avait elle aussi porté plainte et l'entreprise exploitante avait été mise en demeure d'effectuer des travaux.

_______________________________________

Aucune formation exigée

_______________________________

« Les risques existent, reconnaît Baptiste Lamelot, mais ils sont gérables si les agriculteurs travaillent bien. »

Une minorité jetterait-elle l'opprobre sur l'ensemble de la profession ? S'agirait-il d'une question de compétences ?

Alors que les unités de méthanisation sont classées ICPE, il est surprenant de constater qu'aucune formation, aucune qualification particulière n'est exigée pour créer une unité de méthanisation.

Les constructeurs proposent bien un accompagnement durant les premiers mois. Idem pour les Chambres d'agriculture, plus particulièrement sur le suivi biologique. Dans le Cher, depuis peu, une prestation intitulée « suivi d'unité de méthanisation » est ainsi proposée. Le but est notamment de faire de la veille juridique et d'informer au mieux les porteur·ses de projets de l'évolution de la réglementation.

Depuis la rentrée 2019, un certificat de spécialisation « Responsable d'unité de méthanisation » a vu le jour dans l'enseignement agricole mais il n'est pas obligatoire.

Pourtant, comme le reconnaît Pierre-Guillaume Cuissinat, pour bien mener une unité de méthanisation, il faut « être un mouton à cinq pattes » : « avoir des connaissances en biologie, en mécanique, en électricité, être un bon manœuvre et un très bon gestionnaire... »

« Il faut se former en permanence, considère Baptiste Lamelot. Quand on a un truc comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. » Selon lui, la plupart des porteur·ses de projets adhèrent à l'Association des agriculteurs méthaniseurs qui propose une charte et des formations (6).

_________________________________________________

Un détournement des cultures ?

_______________________________________

L'association France Nature Environnement fait partie de celles qui demandent une meilleure formation des exploitant·es.

Mais pour elle, le risque de la méthanisation est aussi de détourner les cultures d'une production alimentaire vers la production énergétique. Elle se base sur l'expérience des agrocarburants de première et deuxième générations qui avaient fait monter les prix du secteur alimentaire et détruit des zones naturelles.

Un argument que réfutent les agriculteur·ices méthaniseurs. Non, ils ne produiraient pas « exprès » pour nourrir la machine. « Nous avons fait d'une contrainte administrative un atout », explique Arnaud Rondier, vice-président de la Chambre d'agriculture du Cher. Depuis la directive européenne dite « nitrates » de 1991 (7), les agriculteur·ices ont l'obligation de couvrir leurs sols entre deux cultures principales, afin de réduire le taux de nitrates dans l'eau. « Ce sont les cultures intermédiaires. Avant, nous les détruisions, par la mécanisation ou des traitements. Maintenant, nous pouvons les valoriser avec les méthaniseurs. »

François Crutain, représentant de la Confédération paysanne dans le Cher, est sceptique : « Ce sont des vœux pieux qui n'engagent que ceux qui les prononcent. Quand il faut nourrir un méthaniseur et qu'il n'y a pas assez de volumes de cultures intermédiaires, comme c'est le cas certains hivers, ce sont des tonnes de maïs qui se retrouvent dedans ! » (lire aussi la rubrique (Re)découvrir)

A Vornay, Baptiste Lamelot a fait le choix d'intercultures longues. Selon lui, le cycle du carbone serait ainsi renforcé : en augmentant le taux de matière organique, il améliore le stockage du carbone dans le sol ; les intercultures supposant la photosynthèse, elles contribueraient à réduire à le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Les permaculteur·ices objecteraient que pour un bon cycle du carbone, le non travail du sol, les haies et l'agroforesterie fonctionnent aussi sans la dépense d'énergies que supposent la culture et la méthanisation...

____________________________________

Un digestat qui inquiète

_____________________________

Mais en terme de pollution, c'est le digestat qui concentre la majorité des craintes. « Le digestat n'a encore jamais bénéficié d'une étude sérieuse de l'INRA, dénonce le Collectif National Vigilance Méthanisation. Sa composition et ses impacts ne sont ni connus, ni étudiés. On relève de nombreuses lacunes de connaissances relatives aux effets sur l'environnement aux différentes phases du processus. »

Les données existantes ne prendraient pas suffisamment en compte la spécificité des sols. Dans le Lot par exemple, où le sol calcaire est dit karstique, la situation est tendue. Une note de l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Environnement et du Travail) révélée par le journal « Le Monde » le 31 janvier 2019 pointait les risques de contamination bactériologique dans les sols (8).

Le digestat liquide peut aussi être entraîné par infiltration dans les nappes phréatiques. « Les filières de méthanisation sont très diversifiées en France. Chaque exploitation en terme de production, nature des intrants, sol récepteur est un cas particulier qu'il convient de suivre individuellement. Ces exploitations ICPE fonctionnant sur le mode de l'auto-contrôle alors que les effectifs des inspecteurs (...) ne sont pas augmentés, sont loin de pouvoir présenter les « garanties de résultat en terme de qualité et de respect de la réglementation produit » (...) ».

L'insuffisance des contrôles voire l'auto-contrôle est largement dénoncée par les associations et collectifs d'opposant·es et de veille.

Lorsque j'évoque ce problème, Baptiste Lamelot hausse les sourcils : « En trois ans, j'ai été contrôlé cinq fois, par la DDCSPP (9) et les organismes certificateurs. »

______________________________

Un choix politique

________________________

Au-delà des aspects techniques et environnementaux, la méthanisation pose une autre question : quel modèle agricole doit être encouragé aujourd'hui ?

Présentée comme un complément de revenus, la méthanisation ne maintient-elle pas l'agriculture sous perfusion ? Les projets voient le jour et se développent parce qu'ils sont le fruit d'un choix politique : sans aides financières publiques, la méthanisation serait encore marginale.

En moyenne, dans le Cher, l'investissement que représente une unité de méthanisation varie entre 1 et 9 millions d'euros selon les projets. Des aides peuvent venir de l'ADEME, de la Région et de l'Union européenne via le fonds FEDER. Elles atteignent en moyenne 20 %. L'ADEME a lancé son dernier appel à projets il y a un an. Il portait sur « les investissements liés aux installations d'unités de méthanisation » et « les réseaux de chaleur associés ». Les bénéficiaires seront « les exploitations agricoles, les entreprises, les collectivités, les associations ». (10)

Des financements participatifs existent également. Trois projets sont concernés dans le Cher via la plateforme Mimosa.

Le besoin premier des agriculteur·ices ne serait-il pas une juste rémunération de leur travail ? Le problème principal ne serait donc pas des prix trop faibles, non rémunérateurs pour ce qui est le cœur de leur métier : la production alimentaire ?

La diversification telle que la méthanisation n'est-elle pas une fausse bonne solution ?

Pour supporter les investissements importants et s'assurer des volumes suffisants pour nourrir les méthaniseurs, les exploitant·es agricoles tendent à se regrouper. La taille des fermes grossit de plus belle. Ce que regrette des syndicats comme la Confédération paysanne qui plaide pour un retour à des tailles de fermes plus « humaines » (lire aussi la rubrique (Re)découvrir).

Baptiste Lamelot sourit. « Mais qu'est-ce qui est raisonnable ? De travailler seul et de ne jamais avoir un week-end de repos ? Ou de se regrouper pour mieux travailler et espérer avoir une vie sociale ? Qu'est-ce qui est le plus raisonnable là-dedans ? Avoir un emploi sur 300 hectares ou, comme ici, 11,5 UTH (11) sur 700 hectares ? Ça fait vivre la commune, ça fait revenir du monde dans nos campagnes. Je trouve ça important. »

Mais dans certains cas, l'agriculture passe au second plan et l'exploitant·es se transforme en énergéticien·ne. Les logiques sont inversées : le méthaniseur n'est plus une solution aux déchets de la ferme ; la ferme est créée pour produire les déchets qui nourriront le méthaniseur. C'est ainsi qu'en 2018, un poulailler a vu le jour à Montauban-de-Bretagne dans le seul but de produire du gaz (12).

____________________________________________

Pour un moratoire et un bilan

___________________________________

Pour limiter ces aberrations, des associations et collectifs se mobilisent. A l'image de la Confédération paysanne du Cher qui souhaite peser sur les schémas de structures agricoles, qui priorisent les projets. Au niveau national, le syndicat réclame un moratoire pour effectuer un bilan et une Analyse du Cycle de Vie (ACV) de la méthanisation. Pour l'instant, ni l’État ni les Chambres d'agriculture n'y ont répondu (lire aussi la rubrique (Re)découvrir).

Au sein du Collectif National Vigilance Méthanisation, des scientifiques réclament également ce moratoire. Il·les regrettent qu'en 2018, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, et le Premier ministre, Edouard Philippe, aient signé un décret allégeant la réglementation en matière d'ICPE. Désormais, les méthaniseurs recevant moins de 100 tonnes de déchets par jour ne sont plus soumis à enquête publique ni étude d'impact, et peuvent s'installer à 50 mètres d'un·e riverain·e.

En 2019, ces scientifiques ont été auditionné·e·s à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique. (13) Apparemment reconnu·es comme des interlocuteur·ices sérieux·ses, il·les ont de nouveau été entendu·es le 13 janvier par des représentants des directions Energie Climat et Prévention des Risques du ministère de la Transition écologique, puis invité·es à participer à une visioconférence le 23 février pour donner leur avis sur des arrêtés encadrant les installations de méthanisation.

____________________________________________

Chaque camp reste mobilisé

___________________________________

En attendant le résultat de ces échanges, les associations d'opposant·es maintiennent la pression. Partout en France, 90 pétitions sont actuellement lancées contre des projets de méthanisation.

A Brécy dans le Cher, celle du collectif Bien Vivre en Terres du Haut-Berry a récolté 514 signatures. Elle dénonce « la pollution visuelle », les risques de « nuisances sonores », les dangers pour la santé et l'environnement et les « conséquences sur la valeur du patrimoine » (14).

Parmi ses dernières actions : en décembre dernier, une manifestation à laquelle une quarantaine de personnes ont participé, devant l'unité de méthanisation de Plaimpied-Givaudins, à l'occasion de la visite du préfet Jean-Christophe Bouvier.

Certains agriculteurs méthaniseurs comme Vincent Barbey comprennent les inquiétudes qui accompagnent parfois les projets de méthanisation. Avec son frère Mathieu, ils ont créé une unité à Trouy, en activité depuis l'an dernier. Le gaz est injecté dans le réseau GRDF sur la commune et en dessert plusieurs autres à l'ouest de Bourges. « Il faut tenir ses promesses en terme de bruit et d'odeurs. Il ne faut pas présenter un méthaniseur « agricole » à la population et construire une usine de recyclage de déchets sans prévoir les aménagements nécessaires pour bien gérer les nuisances de ces déchets ! » écrit ainsi Vincent Barbey (15).

Malgré la multiplication des oppositions, l'habitant de Brécy qui m'avait interpellée se sent bien seul. Sa maison est située à 300 mètres du futur site. Loin dans le ciel, un satellite a capté sa colère et son désarroi : dans l'herbe tondue autour de sa maison, un message clair : « Non à la méthanisation »...

Fanny Lancelin

(1) https://lycee-latouche.fr/vivre-au-lycee/ferme

(2) INRA : Institut National de la Recherche Agronomique.

(3) https://spiberry.fr/

(4) Quelques textes de référence : articles L421-1 et suivants, R421-1 et suivants et A423-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux permis de construire et aux autorisations administratives. Article L.311-1 du code rural précisant la qualification de la méthanisation dans l’activité agricole et ayant des implications en termes d’aménagement du territoire. Articles L 511-1 et suivants et D511-1 à R516-6 du code de l’environnement relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement Nomenclature ICPE et en particulier les rubriques ICPE 2780 (compostage)et 2781 (méthanisation)ainsi que les arrêtés ministériels. Article L111-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs au permis de construire et aux autorisations administratives.

(5) https://www.cnvmch.fr/

(6) https://aamf.fr/charte-aamf/

(7) https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_nitrates

(8) https://www.blogdesbourians.fr/dans-le-lot-les-craintes-d-une-catastrophe-ecologique-liee-a-lepandage-de-digestat/

(9) Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

(10) https://centre.ademe.fr

(11) UTH : Unité Travail Humain.

(12) https://reporterre.net/La-methanisation-des-questions-sur-une-usine-a-gaz-Notre-enquete

(13) La vidéo de l'audition est visible sur http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cetransene/l15cetransene1819046_compte-rendu.pdf?

(14) https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/unite-methanisation-brecy/94333

(15) Vincent Barbey n'a pas souhaité nous recevoir mais a accepté de répondre à nos questions par mail. D'autres agriculteurs méthaniseurs du Cher n'ont pas donné suite à nos sollicitations.

En chiffres

-

Le gisement global mobilisable à l’horizon 2030 pour la méthanisation en France a été évalué à 56 GWh d'énergie primaire en production de biogaz par le ministère de la Transition écologique. Il est composé à 90 % de matières agricoles.

En 2019, 646 unités de méthanisation agricole étaient en activité en France. -

Dans le Cher, douze sont en fonctionnement, sept en construction et une quinzaine en phase de projets qui pourraient voir le jour d'ici deux à trois ans.

Dans le Centre : selon la DREAL au 7 juillet 2020, 44 méthaniseurs dont 12 dans le Cher ; 4 dans l'Eure-et-Loir ; 4 dans l'Indre ; 12 en Indre-et-Loire ; 6 dans le Loir-et-Cher ; 6 dans le Loiret.