« Je me considère comme féministe... Ce n'est pas le mot pour désigner une personne qui se bat pour le droit des femmes ? »

Le Dalaï-Lama

C'était une demande totalement inattendue : alors que j'avais toujours refusé de participer à un cercle en non-mixité, des femmes s'adressaient à moi pour les aider à rédiger un texte sur le sujet. Leur but : convaincre leur association d'en accueillir un.

Je n'ai jamais refusé de mettre ma plume au service des autres. Végétalien·ne par conviction politique, j'ai pourtant aidé un jour un ami à coucher sur le papier son projet d'élevage de poules. En échangeant longuement avec lui, puis en posant des mots sur ses intentions, j'entrai dans sa tête et son cœur, et ainsi, par effet-miroir, je le compris mieux tout en renforçant mes positions.

J'acceptais donc de relever le défi que ces femmes me lançaient sans le savoir et me mis au travail : je lus beaucoup sur le mouvement féministe et recueillis des témoignages, notamment de participantes à ces cercles en non-mixité. Mais au fil de la rédaction du texte, je m'interrogeais : pourquoi avais-je toujours refusé de participer à ces réunions ? Pourquoi ne m'étais-je jamais sentie réellement concernée ? En tant qu'anticapitaliste et en tant que femme, n'était-il pas de mon « devoir » d'être active dans le mouvement féministe ?

Plusieurs discussions me revinrent à l'esprit. La première, sur un coin de table, à la fin d'un repas, dans un lieu qu'on qualifierait de « militant ». Une amie décrit le principe du cercle en non-mixité auquel elle vient de participer. Je pose naïvement la question au garçon assis à côté de moi : « Et vous, les gars ? Quand organisez-vous votre cercle ? Parce qu'il y a du boulot si vous voulez vous déconstruire ! » Malaise. Deux paires d'yeux me regardent comme si j'avais prononcé une suite de gros mots néo-libéraux. « Les hommes n'ont pas besoin de ce genre d'espace pour s'empuissanter, ils en ont déjà assez comme ça dans tout le reste de la société », déclare sèchement mon amie. Le garçon, visiblement blasé par ce genre de discours, hausse les épaules et s'en va.

Se déconstruire, oui. Mais... tout seuls ? « Ce n'est pas le problème de la victime de régler celui du bourreau », me répond un jour une autre amie féministe (tout aussi sèchement). Qu'une femme battue par l'homme avec lequel elle vit ne se soucie pas de la manière dont il va régler sa violence, j'approuve. Mais que fait-on de tous ceux qui ont conscience de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils perpétuent, des bénéfices que le patriarcat leur confère et qui veulent en sortir ? Qui veulent, réellement et profondément, abolir les rapports de domination dans la société ?

Penser que tous les hommes peuvent se débrouiller pour « déconstruire » ce qui est présenté comme un fait naturel depuis des siècles me semble être au mieux une inepsie, au pire un problème de classes sociales. Celui d'une classe éduquée qui assure aux autres qu'il suffit de faire un peu d'efforts pour changer son regard sur le monde et ainsi, ses comportements.

Une dernière conversation me revient à l'esprit. Je suis assise dans l'herbe avec trois amis à leur assurer que le féminisme est aussi une affaire d'hommes. « Si tu tiens ce genre de discours, c'est que tu n'es pas féministe », me lance l'un d'eux très sérieusement. Ah, vraiment ? Pourtant, linguistiquement, le terme féminisme désigne le mouvement qui milite pour l'amélioration des droits et des rôles des femmes dans la société. Pas une personne. Un mouvement. Bien sûr, la notion recouvre une pluralité de réalités, tant elle est politique.

Mais, ne pourrait-il donc y avoir de féministes que de femmes ? Et seulement certaines femmes qui tiennent un certain discours ? Les hommes ne peuvent-ils avoir aucune place dans ce mouvement ?

Mon ami Danilo Proietti se pose la même question au point d'en faire le sujet de son prochain documentaire (lire aussi la rubrique (Re)découvrir). Avec sa compagne, Chiara Scordato, nous sommes allé·e·s à la rencontre de personnes qui vivent le féminisme aujourd'hui, dans notre environnement proche, Bourges et ses alentours. Une parfaite occasion nous était offerte avec la création d'une nouvelle association : Leslouise.

______________________________________________

« Un mur d'incompréhension »

____________________________________

C'est précisément une divergence de points de vue sur un outil de la lutte féministe qui a accéléré ou provoqué la naissance de l'association.

A l'origine, deux membres de Ki-6-Col (1), Marie Avril et Jérômine Journet, souhaitent créer un cercle en non-mixité à Bourges. Leur proposition, présentée deux fois, est retoquée par le Conseil d'administration. Pourquoi ? « On m'a dit : « Ce n'est pas dans les valeurs de l'association d'exclure les gens. Il y a des hommes qui sont féministes et à qui vous interdisez d'entrer dans le débat, raconte Jérômine. C'était très violent. »

Même sentiment chez Marie : le choc a été tel, qu'elle a quitté Ki-6-Col qu'elle avait pourtant co-fondée. « Nous nous sommes heurtées à un mur d'incompréhension et d'arriérisme. C'était inattendu », commente-t-elle. « Mais ça nous a réveillées ! De cette réaction est née notre association féministe ! »

Chez Ki-6-Col aussi, l'épisode a laissé des traces douloureuses. Mais le discours est quelque peu différent. « La porte de Ki-6-Col n'est fermée ni aux Louise ni à aucune autre association féministe, nous les soutenons », assure Alice, membre du Conseil d'administration. « C'est vrai que la proposition n'a pas fait consensus et le consensus, c'est un principe important chez nous. Nous aurions aimé avoir le temps d'organiser des réunions entre nous pour en débattre vraiment, connaître la position de chacun·e, les raisons des oppositions… Mais nous n'avons pas eu le temps de mûrir la discussion. »

Chantal, autre membre du Conseil d'administration, reconnaît ne pas comprendre le besoin de ces cercles. Si elle en a connus dans les années 1970, elle a l'impression d'une « régression ». « Nous en sommes toujours là ? Le capitalisme nous divise toujours ainsi ? Nous ne sommes pas capables de nous unir pour faire face aux problèmes ? » Elle souligne aussi la peine et le désarroi de certains hommes de l'association : « Beaucoup militent depuis très longtemps auprès des femmes et se sont sentis complètement exclus. »

Les cercles se seraient tenus au café militant de l'association, l'Antidote. « Afficher sur la porte « réunion interdite aux hommes », ce n'est pas possible dans un lieu qui se veut fédérateur comme le nôtre », considère Martine.

Si Alice ressent comme « un goût d'inachevé », elle veut se montrer positive : « C'est peut-être un mal pour un bien : ça nous a fait cogiter, nous en discutons et le débat pourra se poursuivre au sein de l'association. »

_______________________________________________________________

Immergées dans un imaginaire patriarcal

_________________________________________________

Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque les cercles en non-mixité ? A quels besoins répondent-ils ? A quelles envies ? Des femmes vivant dans le nord du Cher témoignent.

« Il y a quelques années, j’ai participé à un groupe en non-mixité, même si je ne comprenais pas très bien à quoi cela pouvait servir, de se retrouver entre femmes uniquement, raconte ainsi Chiara. Sensible depuis longtemps à la cause féministe, j'ai toujours pensé que, pour faire évoluer les mentalités, il fallait dialoguer avec les hommes et ne pas les exclure. Fréquenter ce groupe m’a permis de détecter certains mécanismes dont j’étais victime sans en être consciente et de comprendre la dimension systémique de certains problèmes. La difficulté de prendre la parole en public n’était pas déterminée uniquement par ma timidité, mais aussi parce que les hommes finissaient souvent par occuper toute la place. Ou à cause de la pression exercée sur mon corps par les stéréotypes de genre. Comprendre à quel point nous sommes immergées dans cet imaginaire patriarcal a été très puissant pour moi. »

Elle le reconnaît : « cette prise de conscience ne résout pas les problèmes, mais favorise la recherche de solutions et de stratégies. Se rencontrer en non-mixité permet d’élaborer des stratégies pour ne plus se sentir seules. Dans la vie de tous les jours, il peut nous arriver de remarquer des comportements sexistes ou violents de la part d’un homme de notre entourage (notre conjoint, un ami) et de ne pas savoir réagir. En non-mixité, nous pouvons nous préparer, nous renforcer, gagner en puissance et mieux faire face, ensemble, à la domination patriarcale qui habite notre société. Un espace de pause, de réflexion, d’écoute sans jugement ».

____________________________________________________________

Créer des liens entre toutes les femmes

_______________________________________________

Pour Alizée, l'espace en non-mixité simplifie la communication : « Entre femmes, pas besoin d'introduire, expliquer, décrire, justifier, débattre, sur certaines « évidences » de base. Cela facilite le rapport, fluidifie l'échange, accélère la rencontre, et permet d'aller « plus vite plus loin », d'accéder plus directement à un niveau approfondi de réflexion ou de vulnérabilité : ce niveau à cœurs ouverts où, selon moi, tout se joue. »

Pour Clémentine, qui a découvert les espaces non mixtes en vivant en Tunisie, « nous ne nous exprimons pas de la même façon dans un espace non mixte. Les oppressions se font principalement dans les moments de parole, il suffit de voir la manière dont les hommes la monopolisent dans les médias... ».

Betty organise avec Clémentine des lectures de textes féministes. Selon elle, les cercles ne répondent pas seulement à un besoin mais aussi à l'envie « de se retrouver ensemble ». En y participant, elle a découvert des liens insoupçonnés : « je n’ai jamais été à l’aise en groupe, mais avec des copines, j’ai toujours su parler sans avoir peur du regard de l’autre. Finalement, avec le temps, juste en venant à ces réunions, quelque chose m'unissait à ces femmes avec qui je n’aurais pas forcement créé de lien... maintenant je le sens de plus en plus fort : une femme, quoi qu’il arrive, c’est ma « copine ». Avant, je pouvais me sentir en compétition avec certaines d'entre elles dans un jeu de comparaison des corps, parce qu’il y avait des hommes autour. La découverte du féminisme et des espaces en non-mixité m’a fait comprendre qu’il s’agissait plutôt d’une force qu’il fallait partager, et non pas l’opposer, et surtout, sans le regard des hommes… ça m’a appris à aimer les femmes, pas mes copines que j’aime déjà, mais toutes les femmes ».

_________________________________________________

« Vont-ils enfin comprendre ? »

______________________________________

Envisagerait-elle d'ouvrir ces cercles aux hommes ? Ou d'organiser des espaces de débat mixtes ?

« Dans le groupe non mixte auquel j’ai participé, on s’était posé la question : on aurait voulu organiser des soirées à thème ou des projections, des lectures, car il y avait beaucoup de curiosité de la part des hommes de notre entourage. Personnellement, je n’étais pas trop pour, mais je pense que j’aurais soutenu car dans mon groupe, il y avait certaines femmes pour qui c’était important. Aujourd’hui, je n’ai plus envie de faire ça. J’ai envie de privilégier plutôt ce que je vis avec des femmes. C’est une perte de temps de penser à la manière dont on va éduquer les hommes... j’ai envie de vivre des choses réelles avec des femmes et de nous organiser pour vivre des choses qu’on a envie de vivre… et pas « vont-ils enfin comprendre ? »… c’est fatigant. »

Clémentine est partagée : « Si on veut accepter des hommes, il faut que le groupe existe depuis un certain temps, que la confiance soit là, qu’on se sente dans un espace sécurisé, qu'on s’assure qu’ils comprennent les règles... Mais j’ai plutôt envie de dire non aux hommes… car je suis fatiguée de les éduquer, d’expliquer pourquoi la non-mixité… Dans une assemblée avec des hommes, il y a trop de non-dits, à cause de la peur du regard et de la façon dont on nous a éduquées à taire certains arguments... J’assiste sans arrêt à des actes de violence envers des femmes… même dans le milieu militant, les hommes ne comprennent pas les espaces de non-mixité, ils se sentent exclus… Si on discute ensemble, ils doivent toujours ajouter leur grain de sel à la conversation et à la fin, la parole, c’est eux qui l’ont… Là, j’ai plutôt envie de me concentrer sur l’organisation collective entre femmes, pour devenir plus puissantes, ensemble. »

______________________________________________________________

Vers une réconciliation hommes / femmes

_________________________________________________

Pour Morgane en revanche, l'ouverture aux hommes constitue l'étape suivante. « Ouvrir aux hommes, c'est tenter de trouver un langage commun. Les associer à nos questionnements. C'est repenser ensemble le devenir de nos relations, dans la reconnaissance des modèles obsolètes, dans une reconnaissance aussi des souffrances de l'homme. Déconstruire, parler, se pardonner, rebâtir avec et ensemble pour trouver des rapports plus apaisés et plus éclairés. » Pour elle, la « réconciliation » hommes / femmes représente le prochain saut de l'humanité.

Alizée est persuadée que le féminisme s'ancre dans un besoin général, commun, universel, non genré et non spéciste vers des structures de relations plus harmonieuses. « Ce travail concerne autant les femmes que les hommes pour une libération des femmes ET des hommes, il importe de le faire ensemble.[…] J'ai hâte de tenter l'expérience de ces espaces mixtes, même si cela pose déjà des questions du type : quand les hommes seront-ils à l'initiative de cette création commune ? Est-ce juste que nous, femmes, « portions » ce projet, nous qui dans l'ombre portons déjà tant ? Ce sont juste des questions, car dans le fond, moi je suis ok avec ça : il est peut-être justement temps d'influencer ouvertement le monde. »

Quant à Chiara, elle a toujours regretté que les réunions en non-mixité auxquelles elle a participé n’aient pas débouché sur des temps en mixité. « J’aurais aimé que notre discours se croise plus souvent avec celui des hommes. Et en parallèle, il est indispensable que les hommes se retrouvent entre eux, pour déconstruire les masculinités toxiques. Dans ma vision, l’espace en non-mixité est destiné, dans une société idéale – sans domination et sans aucune distinction de genre – à disparaître. Je rêve d’assister à cette époque où les imaginaires seront renversés, où il n’y aura plus de binarité. »

____________________________________________________________________

Le féminisme indissociable de l'anticapitaliste

_____________________________________________________

Leslouise n'ont pas encore pu organiser de tels cercles, le confinement lié à la situation sanitaire ayant modifié leurs plans. Créée le 25 novembre 2020 à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, l'association compte neuf femmes, dont Marie Avril, Jérômine Journet et Isabelle Besnainou, membres de la collégiale (2).

Comment sont-elles « entrées en féminisme » ?

Marie militait au sein du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) dont les instances sont paritaires. A 55 ans, elle avoue n'avoir jamais conscientisé le féminisme. Elle le vit surtout à travers les actions liées à ses engagements politiques. « L'anticapitalisme doit comprendre le féminisme parce que c'est la lutte pour l'égalité entre tous les êtres humains. Au NPA, c'était une évidence, la parole des femmes était très forte. » Mais les luttes de pouvoir y faisaient tout de même rage. « C'était très intéressant, j'y ai appris plein de choses... notamment que je ne participerai plus jamais à un parti politique ! » Aujourd'hui, elle fait plutôt confiance à la forme associative pour toucher davantage de personnes.

A 27 ans, Jérômine se revendique du communisme libertaire (3). « Je me suis intéressée aux questions de féminisme, d'anti-racisme et d'anti-fascisme durant mes études supérieures, grâce à des rencontres. Etant lesbienne, je m'étais renseignée sur l'homophobie. Derrière l'homophobie, il y a le féminisme : le fait que la société soit très genrée et que chaque genre ait une fonction, amène forcément la question du féminisme. » De même, le féminisme s'inscrit forcément dans la lutte plus large contre le capitalisme : « Le capitalisme s'appuie sur le travail gratuit effectué par les femmes (travail domestique, domaine du soin…). La lutte féministe a tout intérêt à la fin du capitalisme. »

Agée de 53 ans, Isabelle a vécu 28 ans au Mexique avant de rentrer en France et de s'installer dans le Cher. Elle s'intéresse particulièrement au mouvement zapatiste. Au Chiapas, dans les communautés autogérées et autonomes, les femmes se regroupent dans des coopératives de travail et participent activement à l'organisation politique. Elles organisent régulièrement des rencontres en non-mixité qui réunissent des milliers de participantes. Cet été, une délégation zapatiste composée d'une majorité de femmes sera en tournée en Europe et les collectifs qui les accueillent ont déjà prévu d'aborder largement la question du féminisme avec eux·les (4).

__________________________

Abolir les genres

____________________

Marie, Jérômine et Isabelle se sont connues chez Ki-6-Col, via le café militant l'Antidote. Ensemble (et avec une autre amie, Anne-Marie), elles ont décidé de fonder Leslouise, dont le nom rend hommage à l'anarchiste Louise Michel (5). L'objectif : « Lutter contre le patriarcat en général, et fournir des moyens d'émancipation aux femmes et aux minorités de genre », explique Jérômine. « Le but est de fédérer des personnes qui ont des idées et de les accompagner dans leur mise en œuvre, souligne Marie. Il peut s'agir de manifestations, d'expositions, de débats, d'ateliers d'écriture, de projections, de sorties culturelles, d'espaces en non-mixité... » Les événements sont ouverts à tou·tes, tout comme l'association (excepté le Conseil d'administration, exclusivement féminin).

Concernant les inégalités de droits entre les hommes et les femmes, qu'est-ce qui leur paraît prioritaire de changer ? « Il faut abolir les genres, répond Marie sans hésiter. Plus de monsieur ni de madame. On exclut cette notion qui, dès la naissance, te sépare en deux groupes. Ainsi, tu résous le problème des minorités de genres. » Que faudrait-il faire pour en arriver là ? « La révolution ! En tout cas, mettre dehors ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il faut que les gens qui décident soient les personnes concernées. »

La première chose à laquelle pense Jérômine, c'est le prolongement du délai d'IVG (Interruption Volontaire de Grossesse). Elle évoque aussi la prise en compte de la parole des femmes, notamment dans le milieu médical : « La douleur de la femme n'est pas prise en compte de la même manière que celle des hommes (6). »

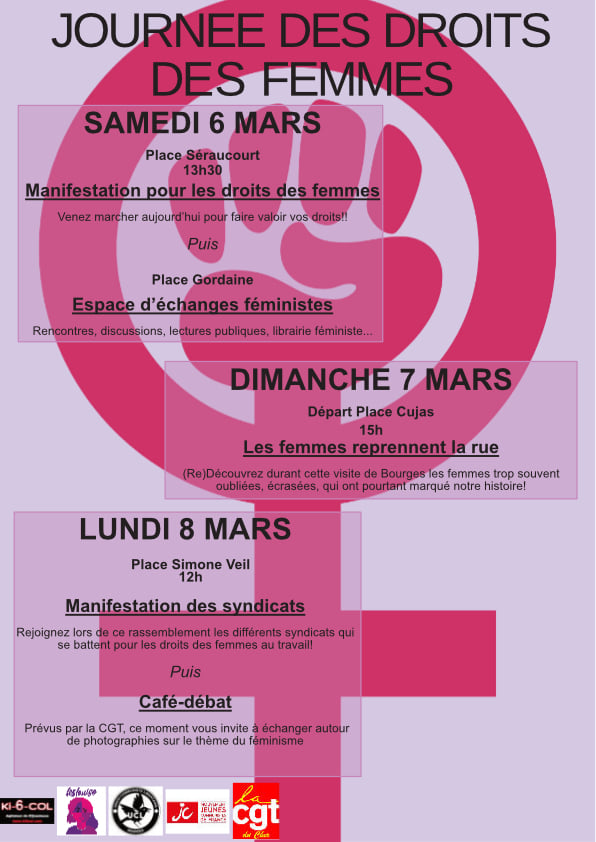

A l'occasion de la journée internationale de défense des droits des femmes, le 8 mars dernier, Leslouise ont organisé une manifestation ainsi qu'une balade dans Bourges avec des rues rebaptisées par les Colleur·se·s (lire aussi la rubrique (Re)découvrir). Les prochaines actions qu'elles envisagent sont des collectes de protections hygiéniques dans les commerces pour lutter contre la précarité menstruelle ou encore une action de rhabillage d'affiches dégradantes et sexistes. En septembre, elles participeront au forum des associations à Bourges, afin de se faire davantage connaître.

________________________________________

Des alliés du mouvement

_______________________________

Pour Marie comme pour Jérômine, les hommes peuvent être de précieux alliés du mouvement mais « des personnes qui bénéficient du patriarcat ne devraient pas se dire féministes ». Au contraire, Isabelle pense que « les hommes peuvent et doivent être féministes car il s'agit d'ouvrir le panorama ».

Le milieu « militant » serait-il plus propice à l'émergence de tels profils ? « Ça dépend, répond Jérômine. Certains placent la lutte des classes en priorité, quitte à fermer les yeux sur les dominations au sein d'une même classe... » Marie reconnaît que les militants « sont généralement plus à l'écoute et dans la compréhension de ce que les femmes ont besoin ». Mais, dans l'organisation de réunions par exemple, les déséquilibres dans les prises de parole ou de décisions sont encore légion.

Pour « déconstruire » les a priori chez les hommes comme chez les femmes, l'éducation est primordiale. Des débats pourraient ainsi être proposés dans les lycées, par exemple, en envisageant un partenariat avec l'Education nationale comme les associations LGBT + le font déjà (7). Par quels éléments un parcours d'éveil pourrait-il commencer ? « Le féminisme a une histoire, on peut se tourner vers ce qu'ont déjà produit les personnes concernées sur le sujet, conseille Jérômine. Articles, livres, vidéos, audios... »

______________________________________________

De l'UFF à Femmes Solidaires

____________________________________

Quelles seraient les aînées de Leslouise dans le Cher ? Grâce à l'équipe des archives départementales, puis de la section locale du PCF (Parti Communiste Français), je retrouve la trace des sections de l'Union des Femmes Françaises (UFF). Issues des comités de résistantes, elles sont nées en 1944 un peu partout dans le pays. A Bourges, « il y avait dès fin 1944, des comités de quartiers très actifs : Saint-Bonnet, l'Aéroport, Mazières, les Bigarelles... m'écrit Simone Camuzat, de la section locale du PCF, dans un mail. L'orientation de départ fut le soutien aux soldats (la guerre n'était pas finie), aux familles dans le besoin... L'aspect social prévalait : collectes d'argent, de vêtements, de produits alimentaires... Les femmes allaient aux portes des grands magasins pour collecter. »

En parcourant les collections de « Dix-huit », le bulletin de l'hebdomadaire fédéral du PCF, je retrouve également des comités à Saint-Amand-Montrond, Vierzon, Saint-Florent… Outre le soutien aux familles, il s'agissait aussi de participer aux changements de la société en profondeur. Ainsi, en mars 1968, un article rend compte d'une réunion d'une trentaine de jeunes filles du département autour de la question de Waldeck Rochet : « Qu'est-ce qu'un révolutionnaire dans la France de notre temps ? » En juin à Nîmes, s'ouvrent les assises nationales de l'UFF sur le thème « La femme dans la famille et dans la société » auxquelles participent un millier de déléguées.

Sont débattus l'accès au travail, les salaires, la non-mixité des tâches… L'UFF est également très active dans le mouvement pour la paix, dénonçant très tôt la guerre en Indochine, au Vietnam, le fascisme en Espagne ou encore la prolifération des armes nucléaires.

Je feuillète l'année 1975, décrétée « année internationale de la femme » par les Nations Unies. L'occasion pour le PCF d'organiser une grande campagne baptisée « Un million de femmes dans l'action ». Un numéro spécial, titré « Améliorer la condition des femmes chez nous », met en valeur des Berrichonnes qui expliquent leur combat à la maison et dans la rue. En juin, un car part de Vierzon, avec à son bord des femmes du Cher et de l'Indre, qui participent aux journées spéciales organisées à Paris.

La loi sur l'avortement donne également lieu à des articles écrits par l'UFF. Les femmes regrettent que le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale n'ait pas été retenu.

1981, année de tous les espoirs, avec l'arrivée de François Mitterrand (alors de gauche) au pouvoir. Dans les articles de campagne du candidat Georges Marchais, il s'agissait de « conquérir le mieux vivre et l'égalité pour les femmes ».

Si les thèmes semblent identiques à ceux d'aujourd'hui, je m'aperçois toutefois que la rhétorique est différente : à l'époque, les articles étaient écrits dans un style qui oscillait entre maternalisme et communisme. Les qualités soi-disant intrinsèques des femmes – comme une certaine sensibilité menant donc, forcément, au pacifisme – y étaient glorifiées. Si des instances spécifiquement féminines existaient, des espaces mixtes permettaient la circulation de la parole entre hommes et femmes du parti.

Quarante ans plus tard… L'UFF n'est plus : en 1996, elle est devenue UFF-Femmes Solidaires puis en 1998, Femmes solidaires. Un mouvement féministe, laïque et d'éducation populaire qui lutte contre les discriminations et qui compte deux déléguées dans le Cher, à Saint-Amand-Montrond et à Saint-Florent (8).

_____________________________________________________________

Une évolution des mentalités hétérogène

________________________________________________

Autre association à avoir beaucoup œuvré pour les droits des femmes : le Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF). Créé en 1956 d'abord sous le nom de « Maternité heureuse », le MFPF aurait ouvert ses portes à Bourges en 1961. Son but était de permettre à chacun·e de vivre une sexualité libre et épanouie, sans avoir peur de grossesses non voulues. Les premiè·res militant·es ont beaucoup travaillé à la légalisation de la contraception en 1967 et à celle de l'IVG en 1975.

Aujourd'hui, il·les poursuivent leurs actions dans le domaine de l'éducation à la sexualité, la prévention des violences, du Sida et des autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST), la lutte contre les discriminations et les inégalités sociales.

« Le Cher présente la particularité d’avoir un service public dédié à cette activité : le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF), précise Annie Petit-Girard, présidente de l’association départementale du MFPF. Les bénévoles n’interviennent pas dans le fonctionnement de ce service. Notre association, au plus fort de son activité, s’est limitée à l’organisation de journées de conférences et d’échanges sur des thématiques ciblées : parentalité, désir d’enfants, violences sexuelles, prostitution, etc…..et quelques interventions auprès de groupes de jeunes en binôme bénévole / conseillère conjugale et familiale du CPEF. »

Les volontaires assurent des permanences téléphoniques : selon les questions et les problèmes, il·les dirigent les demandeur·ses vers d'autres associations ou le CPEF.

Agée de 70 ans, Annie Petit-Girard milite depuis 1975. Selon elle, les sujets à traiter n'ont pas beaucoup changé : « le droit des femmes à faire usage de leur corps comme elles l’entendent, être respectées, écoutées et entendues dans leurs attentes en matière de vie en société, dans une société mixte ; cela va bien au-delà des seuls droits des femmes. On le constate avec ce qui se passe au niveau européen, en Pologne, en Italie, en Espagne, etc… l’IVG n’est pas toujours acceptée, voire même la contraception… » Elle aimerait affirmer que l'évolution des mentalités est positive mais elle craint que cela « reste très inégalitaire et très hétérogène ».

Elle se dit féministe, mais pas seulement : « Le désir d’évolution s’étend au fonctionnement global de la société, dont on voit bien dans quelles impasses nous sommes entraîné·e·s collectivement, femmes, hommes, et toutes les nuances d’intersexualités, de particularismes des un·es et des autres !!... » Impossible pour elle, d'ailleurs, de donner une définition du féminisme, tant les courants sont nombreux et variés : « Nous pouvons constater aujourd’hui la multiplicité de visions sur le féminisme. Notre incapacité à établir un dialogue apaisé conduit à un fractionnement du mouvement féministe qui, à mon sens, y perd en efficacité. C’est un vaste débat, mais où débattre ??!! »

En se rapprochant d'associations comme le MFPF de l'Indre ou le collectif #NousToutes18 (9), elle espère travailler sur la complémentarité de ces visions, espaces, outils…

______________________________________________________

Après la déconstruction, la création

__________________________________________

Les hommes trouveront-ils leur place dans cette complémentarité ? Comment hommes et femmes parviendront-il·les à détruire les représentations imposées par la société patriarcale et capitaliste ? La manière, forcément différente, qu'il·les ont de les vivre voire de les subir, encourage la création d'espaces distincts, sécurisés, propices au débat sans filtre ni crainte. Mais après la déconstruction, vient le temps de la création de nouveaux rapports. Impossible qu'ils soient édictés par l'une ou l'autre des parties, comme ce fut le cas depuis des siècles. Hommes et femmes devront bien œuvrer ensemble à ce mouvement, à cet avènement de relations d'un nouveau genre.

Fanny Lancelin

avec la précieuse collaboration de Chiara Scordato (pour les cercles en non-mixité)

(1) Ki-6-Col : association militante anticapitaliste, antifasciste, autogestionnaire créée en 2012 et basée à Bourges. https://www.ki6col.com/

(2) Une association en collégiale ne comporte pas de dirigeant·e·s. Tou·tes les membres du bureau ont le même niveau de responsabilités.

(3) Communisme libertaire : https://www.socialisme-libertaire.fr/2017/02/qu-est-ce-que-le-communisme-libertaire.html

(4) Lire le numéro de (Re)bonds consacré à la lutte zapatiste : http://rebonds.net/43yabasta/663-lautonomiezapatisteaudeladumexique

(5) Louise Michel : https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Michel

(6) https://www.marieclaire.fr/douleur-femme-sous-estimee-medecins,1263996.asp

(7) LGBT + : Lesbiennes, Gays, Bisexuel·les, Trans…

(8) https://femmes-solidaires.org/centre/

(9) Collectif né en juillet 2018 partout en France, pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Dans le Cher : #Noustoutes18.org