Aujourd'hui, les coopératives se multiplient. Mais coopérer, est-ce « naturel » ? Du plus petit gène à la nation la plus peuplée, tous les organismes vivants le font. Mais chez les êtres humains, ce comportement revêt un caractère singulier qui intrigue depuis longtemps les chercheur·ses. En quoi notre aptitude à coopérer se distingue-t-elle des autres animaux ? Comment a-t-elle façonné nos organisations ? Dans quels cas échoue-t-elle et pourquoi ?

L'anthropologue américaine Margaret Mead (1) définissait la coopération comme le fait pour des individus d'œuvrer ensemble dans un but commun. Elle peut prendre des formes diverses : contrainte ou volontaire, conditionnelle ou inconditionnelle, équitable ou égalitaire, à réciprocité directe ou indirecte, ouverte ou fermée…(2)

Pour le philosophe Benoît Dubreuil, elle se distingue de l'altruisme – j'accepte de perdre quelque chose pour améliorer la situation d'autrui – et du mutualisme – je produis un bienfait pour autrui qui m'en procure aussi – notamment parce que les motivations de la coopération sont mixtes : d'un côté, l'individu y trouve un intérêt ; de l'autre, il peut avoir une raison égoïste de ne pas coopérer. De cette tension et des choix qu'il opère, naît une certaine forme de coopération. Ces choix peuvent être guidés par son héritage génétique et / ou culturel.

Longtemps, ce sont les sciences sociales comme l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, la philosophie ou les sciences politiques qui ont étudié ces comportements. Pour Joël Candau, du laboratoire d'anthropologie et de sociologie « Mémoire, identité et cognition sociale » de l'université de Nice, la coopération est à la fois une énigme pour les théories de l'évolution et « pour la théorie économique de l'acteur rationnel » (3).

Une énigme darwinienne, parce qu'elle dépasse l'idée que les relations entre les individus ne seraient que compétitives en vue de leur reproduction. Certes, à l'origine, la coopération au sein d'un groupe d'appartenance (par exemple, chez Homo Sapiens), a pour objectif premier d'assurer et d'améliorer la reproduction des individus du groupe. Elle accroît aussi leur longévité puisqu'elle permet de s'organiser pour faire face aux dangers. Mais ce ne sont pas ses seuls buts.

Quant à la « théorie économique de l'acteur rationnel », elle voit les individus comme des calculateur·ices cherchant uniquement à maximiser leur profit. Or, la coopération dite altruiste existe bel et bien chez l'être humain.

Des origines neuronales et hormonales

Depuis les années 2000, ce sont surtout les neurosciences qui apportent des réponses concrètes aux mécanismes qui activent la coopération. Grâce à de nombreuses expériences, elles ont démontré que la coopération humaine a des origines neuronales et hormonales.

Ainsi, certaines régions cérébrales lui sont directement associées, comme celle du striatum dorsal, par ailleurs région de la satisfaction. Au niveau des hormones, l'oxytocine produite par l'hypothalamus joue un rôle notamment dans la confiance, élément essentiel à toute coopération.

Autre caractéristique qui nous distingue des animaux non-humains : le langage qui permet d'inscrire les stratégies de coopération dans la durée. « En soi, la conversation est un comportement coopératif entre un locuteur et un auditeur », rappelle Joël Candau (2).

Notre « aptitude exceptionnelle à l'imitation » est aussi un atout : « l'adoption d'un comportement coopératif par un individu induit, par imitation, des comportements similaires ».

Le chercheur de l'université de Nice liste d'autres pistes pour expliquer les origines de la coopération humaine : une stratégie anti-prédateurs, la pratique de la chasse et de la cueillette, la division du travail, la guerre, les institutions sociales, les rapports d'échanges…

Coopération fermée et coopération ouverte

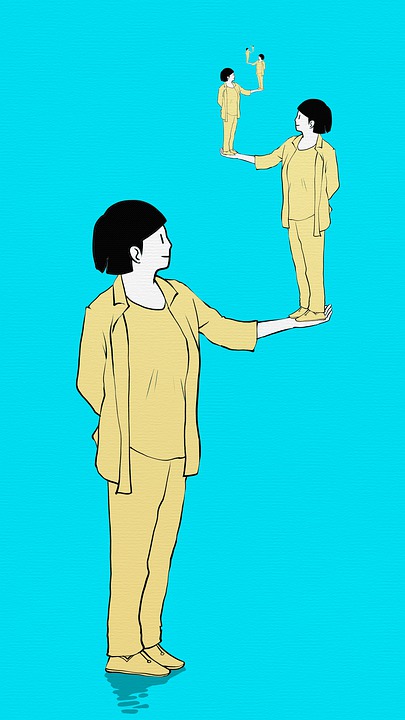

Joël Candau relève surtout que les êtres humains sont capables aussi bien de coopération fermée que de coopération ouverte, ce qui n'est pas le cas chez les autres espèces. Il emprunte ainsi au philosophe Henri Bergson (4) la notion de « société fermée » et « société ouverte ». La coopération fermée « s'applique exclusivement à l'intérieur de la parenté ou du groupe d'appartenance » tandis que la coopération ouverte agit « au bénéfice d'individus non apparentés (au sens très large), comportement spécifique à Homo Sapiens ». (2)

« Les êtres humains sont l'unique espèce où on observe des coopérations fortes, régulières, diverses et risquées, étendues et supposant des sanctions parfois coûteuses entre individus sans relation de parenté », écrit-il également (2).

Ainsi, Homo Sapiens (au contraire de Néanderthal) aurait privilégié les coopérations extra-territoriales, assurant ainsi son succès reproductif et une accumulation culturelle lui permettant de multiplier les outils et les savoir-faire nécessaires à sa survie.

Pourtant, dans nos sociétés contemporaines, la coopération fermée semble prévaloir sur la coopération ouverte. Pourquoi ? A cause d'un élément essentiel qui peut tout faire basculer : la confiance.

Un élément essentiel : la confiance

La confiance résulte notamment d'une répétition des interactions avec un individu « qui nous conduit à emmagasiner dans notre mémoire à long terme une représentation de cette personne comme étant digne de confiance ». (3)

C'est pourquoi, la coopération émerge plus facilement au sein de petits groupes sociaux, puisque tous les individus peuvent avoir des relations directes et répétées entre eux, ce qui leur procure ce sentiment de confiance. De même, il est alors plus aisé d'identifier les « bons coopérateurs » et les « mauvais » (2), les bons étant « ceux qui sont réputés loyaux, efficaces, respectent les normes, les règles et les usages, et contribuent équitablement à l'effort commun » ; les mauvais étant tous les autres. Une fois que l'équilibre est établi, une méfiance peut naître dès lors qu'un nouvel individu cherche à entrer dans le groupe ou que des coopérations avec d'autres groupes seraient nécessaires : comment, alors, s'assurer qu'ils seront dignes de confiance ?

C'est ainsi que les coopérations fermées, si elles peuvent être très efficaces, risquent de favoriser le repli d'un groupe sur soi, l'exclusion et les discriminations, les idéologies nationalistes et communautaires.

Comme l'explique Benoît Dubreuil (3), la perte de confiance provient aussi du fait qu'au fil de l'histoire de l'humanité, les groupes se sont considérablement agrandis. D'une dizaine d'individus de chasseurs-cueilleurs, nous sommes passé·es à des entreprises multinationales. Des sous-groupes sont désormais organisés selon une hiérarchie, et les individus ne peuvent plus établir leur confiance sur des relations directes, mais sur des intermédiaires qui garantissent la réputation de tel ou tel groupe.

Au sein des grandes entités, les ressources sont importantes et elles « ouvrent la porte à l'exploitation d'autrui » ou transforme la dynamique des relations sociales : celui ou celle qui dispose des ressources s'en sert pour amadouer les autres, qui deviennent alors endetté·es. Les « mauvais » coopérateur·ices peuvent aussi agir (ou non agir) dans une plus grande discrétion.

Le rôle des émotions sociales

Car un autre élément semble indispensable à la régulation de la coopération : la sanction / récompense. Les expériences réalisées par les chercheur·ses montrent qu'il s'agit moins de questions matérielles (médailles, argent) que de questions émotionnelles (honte, fierté). « Les comportements coopératifs sont fortement influencés par le regard d'autrui », souligne Joël Candau (2).

Ainsi les émotions sociales jouent un rôle important dans la motivation à coopérer : des émotions « positives » – si je prends plaisir à coopérer avec un partenaire avec qui je tisse un lien affectif et empathique – et des émotions « négatives » – lorsque j'anticipe le déplaisir, la culpabilité que me procure le fait de non-coopérer (3). « Ce n'est souvent pas la crainte de représailles matérielles qui nous pousse à coopérer, souligne Benoît Dubreuil, mais bien la crainte du jugement d'autrui. »

Sur les cinq continents, des recherches ont montré que les individus migrent vers des groupes où les non-coopérateur·ices sont sanctionné·es, y compris si cette sanction est coûteuse pour celui ou celle qui l'inflige.

Mais selon Joël Candau, « la sanction n'a des effets positifs sur la coopération que s'il existe par ailleurs des normes protosociales puissantes, une légitimité des acteurs notamment de ceux qui exercent le leadership et la confiance dans les dispositifs institutionnels » (2).

Un choix politique

Comment les individus ou groupes décident-ils de coopérer de manière fermée ou ouverte ? Pour Joël Candau, il s'agit d'un choix politique avant tout moral « consistant à tolérer le doute inhérent aux multiples problèmes auxquels sont confrontés les membres d'une société ». Faut-il restreindre la coopération entre membres d'une même communauté ? Comment réagir face à ceux et celles qui font défection ? Qui doit supporter le coût de la sanction ? Comment s'assurer que la coopération nourrisse réellement le bien commun ? La coopération fermée ne résout pas ces questions et préfère fabriquer des ennemi·es et des allié·es.

Les êtres humains pratique donc les deux formes de coopérations, « chacune présentant des avantages et des inconvénients » (2). Fermée, la coopération renforce les liens au sein d'un groupe et lui offre une identité solide ; mais elle le prive de nouveaux membres, de nouvelles connaissances aujourd'hui indispensables à sa survie (on pense aux problèmes démographiques de certains pays, par exemple). Ouverte, elle favorise la mixité sociale et culturelle, mais « peut fragiliser l'assise identitaire dont les groupements humains ne semblent pouvoir se passer » (2).

Dès lors, un équilibre entre les deux est nécessaire. Joël Candau avance un principe : « Coopérez, puis vous vous identifierez ! » Ce ne serait pas ceux et celles qui se ressemblent qui s'assemblent. Mais bien ceux et celles qui s'assemblent qui finissent pas se ressembler…

Fanny Lancelin

(1) https://www.universalis.fr/encyclopedie/margaret-mead/

(2) Article « Pourquoi coopérer », Joël Candau, revue Terrain 58, mars 2012.

(3) Article « Pourquoi la coopération ne fonctionne pas toujours ? Confiance, motivation et sciences cognitives », Benoît Dubreuil, revue Terrain, mars 2012.

(4) https://www.universalis.fr/encyclopedie/henri-bergson/