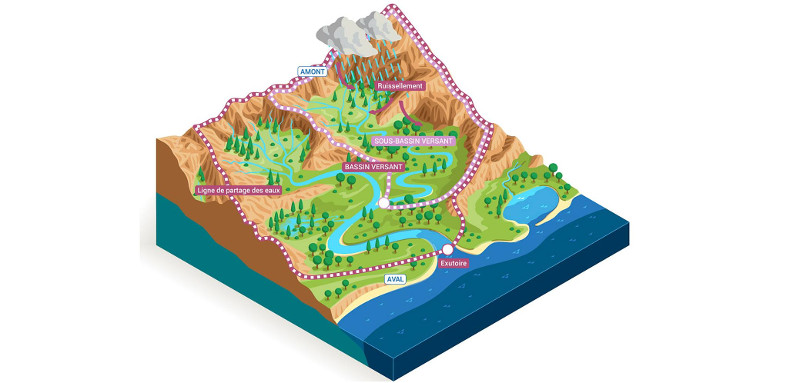

La France, comme l'ensemble des pays de l'Union européenne, gère sa ressource en eau par « bassins versants ». L’Etat fait appel à des agences qui doivent tenir compte des spécificités et des enjeux propres à leurs territoires. Dans quel cadre fonctionnent-elles ? Quelles sont leurs objectifs ? Les réponses en quelques dates.

1964 : loi relative au régime et à la répartition des eaux, et à la lutte contre leur pollution (1).

La gestion de l'eau est organisée par bassins versants, selon les douze bassins hydrographiques rattachés aux principales eaux françaises : sept en métropole et cinq en outre-mer. Par exemple : le département du Cher fait partie du bassin versant Loire-Bretagne.

La loi crée également les agences de l'eau qui ont pour missions de collecter les redevances sur les usages, et de financer les projets pour la préservation et la reconquête du bon état de la ressource.

Une eau en bon état est une eau qui permet une vie animale et végétale riche et variée, une eau exempte de produits toxiques, une eau disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages et toutes les activités humaines.

1992 : cette nouvelle loi organise la planification dans le domaine de l'eau (2).

Chaque bassin versant doit se doter d'un SDAGE : un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux.

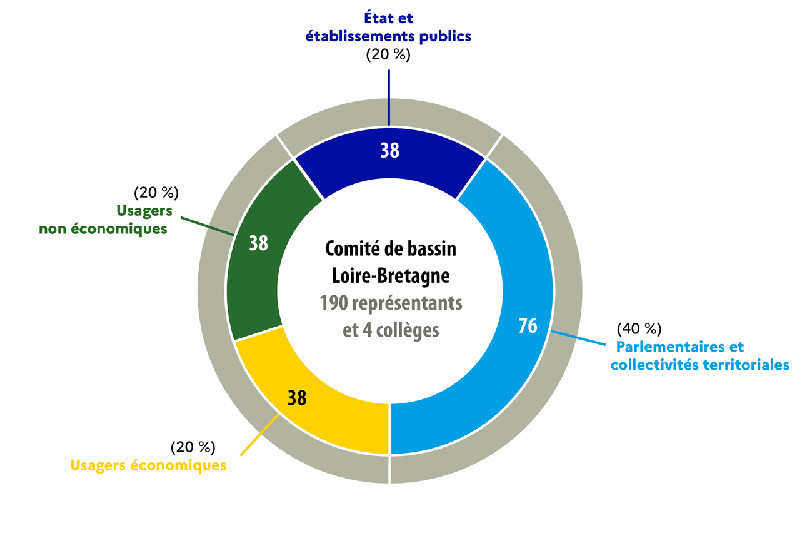

Il est élaboré par un comité de bassin, une instance qui regroupe des représentant·es des collectivités, de l’Etat, des usager·es, des associations…

Dans certains cas, pour tenir compte des spécificités d'un territoire plus restreint, un sous-bassin versant peut être géré selon un SAGE, un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux.

Ainsi, le département du Cher dépend du sous-bassin « Loire moyenne » (3).

Cette loi instaure également une obligation de déclaration ou de demande d'autorisation pour les projets susceptibles d'avoir un impact sur la ressource, par exemple, des retenues d'eau pour l'irrigation : « des installations classées, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». (2)

La différence entre demande d'autorisation et simple déclaration est déterminée notamment par le fait que les projets puissent « présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique », « nuire au libre écoulement des eaux », « réduire la ressource en eau », « accroître notablement le risque d'inondation » ou encore « porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ». (2)

Les dossiers sont instruits sous autorité de la préfecture.

2000 : directive-cadre européenne sur l'eau (4).

Adoptée par les Etats membres, elle vise à penser la gestion de l'eau au-delà des frontières et à introduire une vision communautaire sur le sujet.

Ses objectifs sont : la non-dégradation des ressources et des milieux ; le bon état des masses d'eau ; la diminution des pollutions ; le respect des normes dans les zones protégées.

Ainsi, elle comprend notamment une classification de « bon état écologique » des masses d'eau : souterraines, superficielles, estuariennes et côtières.

Techniquement, l’état d’une eau de surface se définit par son état écologique et son état chimique. Pour une eau souterraine, le bon état est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins « bons ».

Le bon état chimique, c'est lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale et qu'ils n’empêchent pas d’atteindre les objectifs pour les eaux de surface associées.

L’état écologique est l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur des critères de nature biologique (présence d’êtres vivants végétaux et animaux), hydro-morphologique ou physico-chimique.

Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques de surface, des sites et zones humides directement dépendants.

La directive-cadre imposait d'adopter des plans de gestion et des programmes de mesures à mettre en œuvre pour atteindre ce bon état écologique, d'ici à 2015. Des reports étaient envisagés en 2021 et 2027, si les Etats parvenaient à justifier leurs difficultés : problèmes de faisabilité technique, inertie des milieux aquatiques (décalage entre les actions menées et les résultats constatés sur le terrain), problèmes financiers… Les Etats s'exposent à des amendes si la demande de report est jugée irreçevable.

La directive-cadre introduit aussi la « participation active des acteurs de l'eau et du public à l'élaboration des plans de gestion » et prévoit ainsi l'organisation de consultations des populations, ainsi que la publication des données sur l'eau pour renforcer la transparence sur ce sujet (lire en encadré).

2004 : transposition de la directive-cadre sur l'eau au droit français et réalisation d'un état des lieux sur chaque bassin versant.

Grâce à un réseau de surveillance (stations de mesures), les agences de l'eau renouvellent ces états des lieux régulièrement. Par exemple, le dernier réalisé sur le bassin Loire-Bretagne en 2017 (et publié en 2019) a montré que 24 % des cours d'eau étaient en « bon état écologique » et 40 % en « état moyen » (5).

2006 : loi qui refond les principes de tarification de l'eau et introduit le principe du droit à l'eau, notamment l'accès à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tou·tes (6).

Elle prévoit également de tenir compte du changement climatique dans l'ensemble des décisions relatives à la gestion de l'eau.

Elle crée l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, l'ONEMA, également appelée « Police de l'eau » (il a été dissous en 2016. Ses missions ont été reprises par l'Office français de la biodiversité).

Fin 2009 : premiers plans de mesures liés à la directive-cadre, à travers les SDAGE, établis pour six ans. Ils comprennent des objectifs de qualité et de quantité pour chaque masse d'eau, ainsi que des programmes de mesures avec les aménagements nécessaires à réaliser.

Régulièrement révisés, les SDAGE ont été mis en œuvre de 2010 à 2015, de 2016 à 2021 et seront bientôt ré-adoptés pour la période 2022-2027.

Les mesures concernent les domaines de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat, des milieux aquatiques… Les actions peuvent aller de campagnes de sensibilisation du public sur les économies d'eau à des chantiers de restauration de zones humides, en passant par des mesures pour réduire les pollutions agricoles et industrielles, la valorisation des eaux de pluies lors d'aménagements urbains, ou encore des travaux sur les canalisations pour éviter les fuites...

2021 : organisation de deux consultations nationales.

Du 20 mai au 20 août : avis sur les plans d'actions pour les milieux marins.

Du 1er mars au 1er septembre : consultation sur l'eau et les risques d'inondations.

Cette dernière portait sur les SDAGE et leurs programmes de mesures associés, et sur les projets de Plans de Gestions des Risques d'Inondations (PGRI) pour la période 2022-2027.

Adoptés par les comités de bassin, ils ont été soumis à l'avis de la population via un portail sur Internet.

Sur le bassin Loire-Bretagne par exemple, 4.000 avis ont été reccueillis (sur environ 13 millions d'habitant·es). « Le comité de bassin et l’Etat les prendront en compte et pourront décider de modifier ou de compléter leurs propositions », assure-t-on sur le site de la consultation (7).

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068236/

(2) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000173995/

(3) https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage-2016-2021/programme-de-mesures-dans-les-te/sous-bassin-loire-moyenne.html

(4) https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/fr.pdf

(5) https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/bassin-loire-bretagne/zoom-sur-la-qualite-des-eaux-en-loire-bretagne-2020.html?dossierCurrentElemente45c63ca-4536-4b29-97c5-1cc2713d5974=f3610971-6ff0-4ee5-9cec-2b4e42dcc203

(6) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000649171/

(7) http://consultationdupublic-sdage-pgri.eaufrance.fr/

La publication des données

- Pour répondre à l'exigence de transparence imposée par la directive-cadre, la France s'est dotée d'un portail sur Internet, regroupant l'ensemble des bases de données sur l'eau : Eaufrance.

Le public peut ainsi y retrouver des données brutes, mais aussi des synthèses illustrées, des cartes et graphiques…

Y sont également publiés des liens vers les sites tels que Ades (données relatives aux eaux souterraines), Naïades (pour les eaux de surface), Quadrige (eaux littorales), Banque Hydro (hydrologie), Onde (étiages), ou encore BNPE (Banque Nationale quantitative des Prélèvements en Eau)…

Rendez-vous sur https://www.eaufrance.fr/