Depuis deux ans, les associations et collectifs qui dénoncent le modèle agricole productiviste font l'objet d'une surveillance particulière, à travers la cellule « Déméter » (1) : une cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole créée par la Gendarmerie. Elle vise clairement les actions de nature idéologique, ce qui inquiètent notamment les militant·e·s écologistes.

Comment fonctionne cette cellule ? Quels risques représente-t-elle pour la liberté d'opinion ? Qui sont celleux qui la défendent et à l'inverse celleux qui réclament sa dissolution ?

Créée le 3 octobre 2019, la cellule Déméter a été officiellement lancée deux mois plus tard par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, en déplacement dans un élevage porcin du Finistère (2).

L'objectif : « apporter une réponse globale et coordonnée à l'ensemble des problématiques de sécurité qui touchent le monde agricole ». Ainsi, les faits visés par Déméter sont « des actes crapuleux » tels que les vols ou cambriolages, parfois accompagnés d'intrusions dans les bâtiments professionnels ou de violations de domiciles. En 2019, ils auraient augmenté de 1,5 % par rapport à l'année précédente.

Les dispositifs existants de la Gendarmerie nationale ne suffisaient-ils pas à prévenir et suivre ces délits ? Pourquoi créer une cellule spécifique pour une profession en particulier ? Les agriculteur·ice·s ne sont-il·le·s plus des citoyen·ne·s comme les autres ?

Déjà, en 2014, l’Etat avait mis en place un plan de lutte contre les vols dans les exploitations (3). Décliné dans chaque département selon les réalités du territoire, il offrait des « moyens d’enquête spécialisés » et mettait à disposition des agriculteur·ice·s des gendarmes référents dans chaque groupement local.

L’Etat répondait ainsi à l'inquiétude de certain·e·s agriculteur·ice·s, dont le président du syndicat FNSEA, Xavier Beulin, s'était fait l'écho (3).

Les actions « de nature idéologique » visées

Mais la cellule Déméter apporte une nouveauté sans précédent : outre les actes crapuleux, elle vise explicitement « les actions de nature idéologique », « qu'il s'agisse de simples actions de dénigrement ou d'actions dures ayant des répercussions matérielles ou physiques ». Par exemple, comme il est énuméré dans les documents officiels, « les occupations illégales de terrains agricoles », « les dégradations commises à l’encontre de certains professionnels liés au milieu agricole ou agro-alimentaire », « les actions anti-fourrure liées à des élevages spécifiques » ou encore « les actions menées par certains groupes antispécistes vis-à-vis du monde de la chasse, intimement lié au monde agricole » (2).

L'expression « de simples actions de dénigrement », notamment, interroge. Des manifestations non violentes critiquant le modèle agricole dominant pourraient-elles devenir des délits ?

Un partenariat Gendarmerie-FNSEA

Lors de son discours en décembre 2019, Christophe Castaner ne cachait pas que les militant·e·s de la cause animale étaient particulièrement ciblé·e·s : « J'ai demandé à ce que l'antispécisme soit un des axes prioritaires du renseignement », assumait-il ainsi (4).

Pourtant, sur les 14.498 délits enregistrés en 2019 à l'encontre d'exploitations, d'entreprises agricoles et / ou agro-alimentaires, seule une vingtaine avaient pu être reliés au mouvement antispéciste (2).

Avec Déméter, une fois encore, l’Etat répond surtout à la demande de certain·e·s agriculteur·ice·s. Interrogé par le magazine Reporterre, le vice-président du syndicat FNSEA, Etienne Gangneron, agriculteur et président de la Chambre d'agriculture dans le Cher, assure : « Ce n’est pas un dispositif arrivé de nulle part, il a été créé sur demande expresse de notre part » (5).

Le syndicat participe activement à Déméter : il a signé une convention avec le ministère de l'Intérieur, tout comme le syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA). Les échanges entre les trois parties alimentent le renseignement. Parmi les autres mesures lancées avec la cellule : des observatoires de lutte contre l' « agribashing », dont le premier a ouvert dans la Drôme en avril 2019.

Concept controversé, l' « agribashing » désigne le dénigrement dont serait victime la profession agricole ; il est en fait souvent utilisé pour désigner les critiques émises à l'encontre d'un modèle productiviste et intensif. Question de points de vue, donc.

« Criminaliser toute critique du système »

Tou·te·s les agriculteur·ice·s ne sont pas en accord avec l'existence de la cellule Déméter. « Les vols et les intrusions dans les fermes servent d’excuse pour criminaliser toute critique du système agroalimentaire », souligne ainsi un membre de la Confédération paysanne, dans un reportage réalisé par la cellule investigation de Radio France sur « les dérives de la lutte contre les violences agricoles » (6).

Outre la surveillance, la création de cellules telles que Déméter risque de jeter systématiquement l'opprobre sur tout mouvement de contestation écologiste, quel qu'il soit. C'est ce que Félix Tréguer, membre de la Quadrature du Net et chercheur au CERI (CEntre de Recherches Internationales) souligne comme une tendance « à traiter les groupes militants en tant qu'entités prototerroristes dès lors qu'ils sortent des cadres établis de la participation politique, qu'ils recourent à des répertoires d'actions transgressifs mais dont la violence alléguée reste sans commune mesure avec celle qu'ils dénoncent ou subissent » (5).

Pour la dissolution de Déméter

Particulièrement visé·e·s, les associations et collectifs qui militent autour des questions agricoles exigent la dissolution de Déméter. En février 2020, 28 d'entre elleux se sont adressé·e·s au Premier Ministre, Jean Castex.

« La présentation de l’état des agressions affectant les exploitants agricoles est un constat que nous ne pouvons que déplorer. Face à ces infractions, il est du devoir des services de l’Etat d’assurer la protection des citoyens, de tous les citoyens, lui ont-il·le·s écrit. Par contre, nous ne pouvons admettre qu’une profession, quelle qu’elle soit, puisse bénéficier de dispositions spécifiques. Le principe constitutionnel souligné par la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 affirme que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège ». Aussi, dénonçons-nous vivement que des moyens publics soient mis à la disposition préférentielle d’une branche professionnelle. Cette inégalité représente une injure pour les autres populations qui ne bénéficient pas des mêmes services spécifiques. Tous les citoyens doivent être traités de façon équitable. »

Il·le·s poursuivaient en exprimant leurs inquiétudes sur le domaine d'action de Déméter, « étendu à des « actions de nature idéologique, qu’il s’agisse de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole (…) », comme [annoncé] dans le dossier de presse de création de cette cellule, mention dont le caractère général peut générer un usage extensif. Certaines organisations professionnelles s’en servent déjà pour mettre en cause ceux qui documentent et dénoncent les impacts de l’agriculture industrielle, voire mobilisent les citoyens par des moyens légaux. Par cette assertion, la création de cette cellule vise à criminaliser l’expression d’une opinion, ce qui est en contradiction avec le principe fondamental de liberté d’opinion, autre principe de base de notre République. »

Il·les terminaient en alertant sur le fait qu'elleux-mêmes étaient de plus en plus victimes de violences : « nous constatons que les agressions se multiplient contre les défenseurs de la nature. Nous avons alerté la ministre de la Transition Ecologique et Solidaire sur ce sujet, qui nous a répondu en renvoyant au cadre légal commun. Aussi sommes-nous étonnés qu’une tout autre réponse ait été apportée à des représentants de la profession agricole ». (7)

En juillet 2020, douze associations et la Confédération paysanne ont renouvelé la demande de dissolution de la cellule auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. En vain.

(1) Déméter est le nom de la déesse grecque de l'agriculture et des moissons.

(2) https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-ministres-de-l-Interieur/Archives-Christophe-Castaner/Dossiers-de-presse/Presentation-de-DEMETER-la-cellule-nationale-de-suivi-des-atteintes-au-monde-agricole

(3) https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-communiques-de-presse/2014-Communiques/Lutte-contre-les-vols-dans-les-exploitations-agricoles/(blocThematique)/2

(4) https://www.nouvelobs.com/politique/20191213.AFP0502/castaner-presente-une-cellule-contre-les-intrusions-dans-les-elevages.html

(5) https://reporterre.net/Demeter-la-cellule-de-la-Gendarmerie-qui-surveille-les-opposants-a-l-agriculture

(6) https://www.franceculture.fr/emissions/l-enquete-des-matins-du-samedi/cellule-demeter-enquete-sur-les-derives-de-la-lutte-contre-les-violences-agricoles

(7) https://www.ldh-france.org/dissoudre-la-cellule-demeter-est-indispensable-pour-apaiser-les-relations-avec-le-monde-paysan/

De plus en plus de pression sur les journalistes

- Les journalistes ne bénéficient pas de cellule d'enquête spécifique pour les protéger des actes malveillants qui se multiplient pourtant à leur encontre lorsqu'il·le·s enquêtent sur une certaine agriculture et l'agroalimentaire. Et pourtant...

L'affaire française la plus connue est celle de Morgan Large, journaliste pour la radio Kreiz Breizh qui enquête, en Bretagne, sur les méfaits de l'agriculture intensive. En 2021, après son témoignage dans un documentaire sur France 5 intitulé « Bretagne, une terre sacrifiée », elle a fait l'objet d'intimidations sur les réseaux sociaux, d'appels nocturnes anonymes, de dégradations sur les enclos de ses animaux laissés en divagation, d'empoisonnement de son chien… jusqu'au déboulonnage des roues de sa voiture ! Les locaux de sa radio ont également été forcés. Une enquête a été ouverte mais le numéro d'urgence que Morgan Large demandait à la gendarmerie pour signaler les mouvements suspects autour de sa maison lui a été refusé.

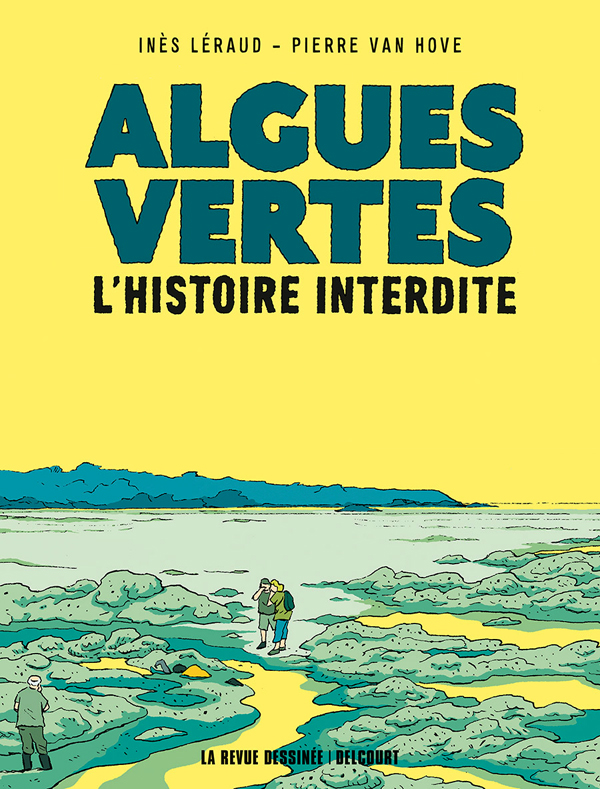

Dans sa bande-dessinée « Les algues vertes » (éditions La Revue Dessinée - Delcourt), Inès Leraud raconte les pressions, les agressions verbales et les menaces physiques dont elle a été victime quelques années plus tôt de la part d'agriculteurs sur le terrain.

-

En mai 2020, 250 journalistes, médias et collectifs de professionnels avaient publié une tribune pour que soit garantie la liberté d'informer, y compris sur les sujets sensibles tels que l'agroalimentaire. En réponse à la création des observatoires sur l'agribashing, il·le·s réclamaient notamment aux élus breton·ne·s un observatoire régional des libertés de la presse permettant « l’écoute et la protection de journalistes qui viendraient à être inquiété·es pour leurs travaux, et [de] soutenir les enquêtes en cours et à venir » (1). Le président PS du conseil régional, Loïg Chesnais-Girard, avait répondu favorablement mais cet observatoire n'a toujours pas vu le jour.

Plus inquiétant encore, dans le monde, selon l’organisation Reporters sans frontières (RSF), en dix ans, 21 journalistes ont été assassinés pour avoir enquêté sur des sujets liés à l’environnement. Près de 30 autres sont actuellement emprisonnés.

A l’occasion de la COP 26 à Glasgow, plus de 60 journalistes spécialistes des questions environnementales issus de 34 pays alertent sur la situation en publiant une tribune intitulée « Urgence climatique, urgence informationnelle ! » (2)(1) https://basta.media/defendre-liberte-presse-informer-agroalimentaire-bretagne-Ines-Leraud-algues-vertes-pressions-Cheritel-autocensure

(2) https://www.novethic.fr/actualite/social/droits-humains/isr-rse/la-vie-des-journalistes-environnementaux-de-plus-en-plus-menacee-150297.html