« Au départ, on était des rigolos. Aujourd’hui, on serait la menace suprême de l’agriculture. »

Hélène, membre de l’association Carpelle

Faire pousser des légumes sans fumier ? C’est impossible ! »

« Oui, d’accord, peut-être dans ton potager de 100 m² mais en mode professionnel, ça ne peut pas fonctionner. »

« Vous les véganes, vous n’y connaissez vraiment rien à l’agriculture… »

Combien de temps, encore, le débat restera-t-il aussi clivant et stérile ?

Sans doute jusqu’à ce que les arguments rationnels et techniques, les expériences et les pratiques menées depuis de nombreuses années soient enfin connues du plus grand nombre. Oui, cultiver des légumes sans intrant d’élevage est possible ! Oui, en vivre économiquement aussi. Non, ce n’est pas réservé à une bande de hippies gaucho ou à de lointain·es paysan·nes à l’autre bout de la planète ! Pas non plus à des ingénieur·es en agronomie...

Confronté·es aux débats parfois compliqués entre éleveur·ses et végétalien·nes, un groupe alors installé sur la ZAD (1) de Notre-Dame-des-Landes a cherché des ressources attestant l’existence et l’efficience du maraîchage biologique sans intrant d’élevage. C’est ainsi que l’aventure « Growing green » est née : la découverte d’un ouvrage de référence en Grande-Bretagne, sa traduction en français et, en novembre 2021, la publication de « Sans fumier ! Manuel de maraîchage biologique sans intrant d’élevage pour un futur soutenable ». Déjà en cours de diffusion, sa sortie officielle sera fêtée au mois de mai dans le Berry.

Pourquoi la parution de ce livre est-il un événement ? Que contient-il ? Par quels chemins sont passés celleux qui l’ont traduit ? En quoi, aujourd’hui, cultiver sans intrant d’élevage est un véritable acte politique ?

_______________________________________

Lutter contre un système

________________________________

J’ai rencontré Hélène, Léonard, Katherine et Céline en 2018. Il faisait beau et le vent soufflait fort, comme souvent sur les hauteurs de Conques-Bas à Humbligny. Des membres de mon collectif, la Coopération Intégrale du Berry (CIB), m’avaient prévenue de l’arrivée d’un groupe de personnes traduisant un manuel d’agriculture végétalienne. « Vas-y ! »

A l’époque, les opportunités de discuter de ce sujet n’étaient pas nombreuses. Au sein de la CIB – pourtant construite sur un désir d’autonomie notamment alimentaire – je me débattais dans des discussions houleuses, douloureuses, rarement constructives. Végétalienne depuis quelques années, je ne parvenais pas à comprendre comment certain·es se disaient anticapitalistes, contre toutes formes de domination, et envisageaient sérieusement d’accueillir un élevage… Isolée, je me heurtais aux a priori et aux clichés, et ils m’affectaient d’autant plus qu’ils provenaient de camarades politisé·es. A court d’arguments, je décidai de ne plus aborder le sujet qui devint dès lors quasiment tabou entre nous.

En rencontrant Hélène, Léonard et Katherine, j’appris que d’autres avaient fait cette expérience mais qu’iels avaient réagi en déconstruisant le mythe du « sans élevage, rien à manger parce que sans fumier pas de légume » ou qu’être végane est un « truc d’urbain·e » déconnecté·e des réalités agricoles.

Je suis née et ai vécu quasiment toute ma vie à la campagne, entourée de champs et de bois, dans le fin fond de la Mayenne, de la Bretagne et du Berry. Mes grands-parents étaient agriculteur·ices ; mes parents avaient un potager vivrier pour les enfants que ma mère, en vraie nourrice, nourrissait. Les réalités agricoles ? Je me souviens des algues vertes jonchant les plages des Côtes-d’Armor ; de l’abattoir où mes amies travaillaient jusqu’à l’épuisement et la nausée ; de mes premières manifestations pour soutenir les producteur·ices saigné·es par Entremont, E. Leclerc, Lidl ; des suicides de paysans de la famille aussi...

Pour moi, devenir végétalienne, donc lutter contre l’élevage, c’est lutter contre un système qui broie les êtres humains comme les êtres non humains. L’agriculture sans intrant d’élevage est une réponse aux problèmes environnementaux considérables que cause la production de viande, ainsi qu’un acte engagé contre une forme de domination particulièrement brutale. Mais c’est aussi une opportunité formidable pour les agriculteur·ices à la recherche d’autonomie et de résistance au système qui les exploite elleux aussi.

_________________________________________________________________

Une alimentation plus juste et moins polluante

_____________________________________________________

Ecartons les considérations liées à la souffrance animale pour le moment.

Prenons la question sous un angle démographique. La population mondiale approche les 8 milliards d’êtres humains et il est prévu que nous soyons près de 10 milliards en 2050 (2). Sera-t-il physiquement possible de nourrir tout le monde selon un régime carné à l’occidental ? Non. Pour cela, il faudrait quatre planètes de la taille de la Terre !

A contrario, un régime végétalien plus étendu permettrait de réduire considérablement les besoins en surface agricole par personne et ainsi, de nourrir davantage de familles. L’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) estime en effet qu’avec un régime entièrement végétal, un·e Français·e aurait besoin de seulement 1.200 m² d'empreinte au sol pour son alimentation, tandis qu'un·e consommateur·ice de viande aurait besoin de 5.200 m² (3).

Dépérirons-nous, habitué·es que nous sommes à nous nourrir d’autres animaux ? Non plus. ll n’y a aucun nutriment vital dans un steak, des œufs ou des produits laitiers qui ne se trouve dans ce qui est produit par les végétaux et les micro-organismes. « Seules les plantes sont les productrices de l’énergie alimentaire et de l’humus du sol, et tous les animaux, y compris les êtres humains, n’en sont que des consommateur·ices, rappellent les auteur·ices de « Sans fumier ! ». Nous convertissons et concentrons peut-être l’énergie – et donc la fertilité – des aliments dans notre corps et excréments, mais ne faisons que la détruire. » En d’autres termes : c’est parce que les animaux ingèrent des végétaux (ou d’autres animaux qui en ingèrent) et qu’ils synthétisent protéines, glucides, vitamines et minéraux, que nous en bénéficions en les mangeant. Une sorte d’alimentation indirecte, autrefois nécessaire dans certaines régions du monde par la pauvreté des ressources en végétaux, mais plus du tout justifiée aujourd’hui. Manger directement une alimentation végétalienne complète et équilibrée – assurée par des légumes, des légumineuses, des céréales, des oléagineux, des fruits, des champignons et des produits issus des micro-organismes – est beaucoup plus efficace !

Et beaucoup moins polluant pour la planète. Parmi les impacts de la production de viande du point de vue environnemental, citons les émissions de gaz à effet de serre (4), la déforestation et la consommation excessive d’eau (5) ou encore les pollutions souvent irréversibles (6). Qu’il soit industriel, « traditionnel » ou même bio, aucun élevage n'échappe à ces phénomènes.

Enfin, le système d’élevage conditionne aussi notre rapport aux animaux, qu’ils soient humains ou non humains. La plupart des éleveur·ses sont soumis·es au pouvoir de l’agro-industrie, dont l’objectif est avant tout de tirer profit de leur activité. A cause des subventions notamment, les inégalités entre producteur·ices de différents pays s’accentuent, créant une véritable compétition entre elleux, plutôt qu’une coopération visant à nourrir correctement leurs congénères.

Quant aux animaux non humains, leur asservissement induit des conditions de naissance, de vie et de mort, dont une espèce auto-proclamée douée de la plus fine intelligence (y compris émotionnelle) comme la nôtre ne devrait plus se satisfaire au XXIe siècle. Environ 3,2 millions d’animaux d’élevage sont abattus chaque jour en France, soit 1,2 milliard par an ! (7) Et qu’ils aient été « bien traités » n’y change rien. D’ailleurs, que signifie être bien traité lorsqu’on est toute sa vie enfermé avant d’être tué ?

_________________________________________

Des techniques éprouvées

__________________________________

Le livre écrit par Iain Tolhurst et Jenny Hall ne s’attarde par sur la condition des animaux d’élevage. Ce n’est pas son propos. « La recherche sur l’agriculture biologique commerciale sans intrant d’élevage n’a pas émergé pour des raisons de compassion, mais par nécessité économique », écrivent-iels (8).

Au départ, il s’agissait de compenser le manque de fumier sur certaines fermes éloignées des élevages, et ainsi, de leur permettre de rester autonomes.

Aujourd’hui élargis, leurs objectifs sont résumés dans la déclaration des cultivateur·ices biologiques sans intrant d’élevage (9) : faire des cultures directement pour la production humaine ; laisser des terres marginales pour préserver la vie sauvage et la forêt ; nourrir, vêtir et abriter les populations du monde présent et à venir.

Pour cela, iels proposent des techniques de fertilisation du sol qui permettent d’être autonomes du système agro-industriel, car pouvant être produits directement sur la ferme : engrais verts, compostage maîtrisé, couverture des sols, mise en place de rotations adaptées… Iels entendent contrôler les ravageurs en favorisant la faune et la flore locales, et en utilisant des barrières issues du monde naturel lorsque cela est vraiment nécessaire.

Iels veillent à limiter leur impact environnemental en réutilisant au maximum matériaux et outils, en utilisant le moins possible d’énergies fossiles et en commercialisant au plus près leurs paniers de produits.

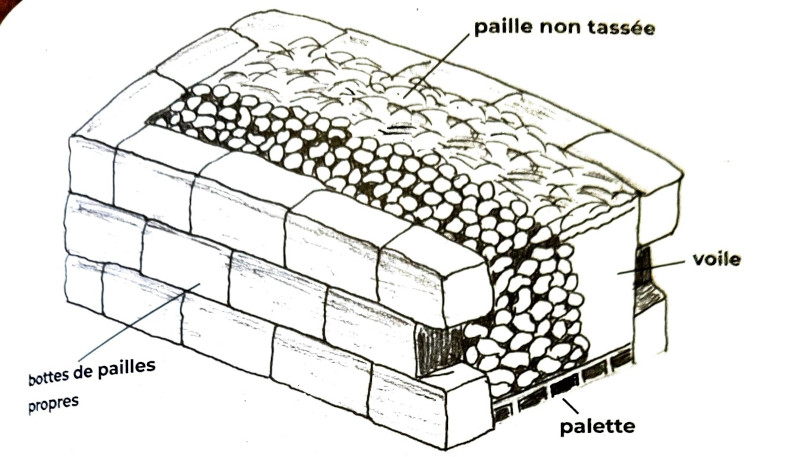

Ainsi, au fil des pages, les lecteur·ices de « Sans fumier ! » découvrent des techniques de protection des sols, via des composts et des engrais verts, et la manière de passer les outils. Iels apprennent le rôle des plantes dans la fertilité et comment utiliser au mieux déchets verts, foin et paille, algues, bois raméal… Ils peuvent aussi explorer les méthodes de compostage, de multiplication (semences, plants, terreaux), de rotations des cultures, la gestion des adventices, des maladies et des ravageurs… Un chapitre est consacré à la préservation de l’environnement avec des recommandations sur les maintiens des haies, des points d’eau, l’entretien des fossés ou encore le fauchage. Une partie détaille également le cycle de culture légume par légume… Le tout sans jamais avoir recours aux produits issus de l’élevage comme le fumier et le lisier, ni de produits synthétiques polluants qui les remplaceraient.

De même que manger des animaux est une manière indirecte de se nourrir, utiliser des intrants d’élevage est non efficiente. « Personne ne nie que le fumier et les sous-produits d’abattoirs fertilisent le sol et contribuent au rendement des récoltes, précisent les auteur·ices. Cependant, la fertilité ne vient pas de ces résidus, mais plutôt de l’herbe et des céréales que les animaux ont mangé·es. »

Loin d’être une simple déclaration de bonnes intentions, le manuel montre que le maraîchage biologique sans intrant d’élevage fonctionne, y compris économiquement parlant. Depuis 1994 en Grande-Bretagne, Iain Tolhurst, co-auteur du livre, cultive ainsi des légumes sur 7,3 hectares et alimente chaque semaine 400 paniers. Véritable site de démonstration et de formation reconnu dans le monde entier, sa ferme est devenue un modèle pour le développement du cahier des charges de l’agriculture biologique sans intrant d’élevage présent dans « Sans fumier ! ».

Jenny Hall, co-autrice, est aussi maraîchère professionnelle, depuis 1997. Figure du Vegan Organic Network (VON, le réseau d’agriculture biologique végane en Grande-Bretagne), elle a fondé plusieurs fermes biologiques sans intrant d’élevage. Elle gère actuellement un projet de rétablissement de santé psychologique sur un jardin-forêt et jardin-maraîcher.

Tous·tes deux ont contribué à la traduction de leur manuel en français, en répondant régulièrement aux questions de l’équipe dans l'hexagone. Une équipe qui a dû être très persévérante pour que « Sans fumier ! » voie le jour...

___________________________________________________________

Placer la discussion sur un plan pratique

________________________________________________

En 2016, à l’occasion d’une semaine antispéciste sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Hélène a rencontré les Schmruts, une cantine végane, dont les membres lui ont parlé de VON. « J’ai fait des recherches sur Internet et j’ai trouvé « Growing green », présenté comme un ouvrage de référence, explique-t-elle. J’ai passé une annonce sur la zone pour lancer l’idée d’une traduction en français. Une douzaine de personnes ont répondu. Certain·es étaient véganes, d’autres étaient surtout intéressé·es par la traduction. »

Parmi elleux, Léonard et Ptolémé, tous les deux bilingues, l’un végane, l’autre non. Leur motivation ? « Avoir un manuel c'est comme un argumentaire, répond Ptolémé, ça peut permettre de placer la discussion sur un plan très pratique, technique et peut-être de dépasser les oppositions caricaturales entre cultivateur·ices et personnes qui s'opposent à l'exploitation animale. »

Hélène a d’abord été végétarienne pendant vingt ans. « Il s’agissait surtout de critiquer le mode de surproduction et de surconsommation occidental qui détruit les ressources et les êtres vivants en s’imposant, partout dans le monde. Au fil de mes rencontres, j’ai découvert le végétalisme. Critiquer l’élevage tout en continuant à manger des produits laitiers, ça n’était pas justifié rationnellement, ça n’était pas logique. C’est pourquoi je suis devenue végétalienne. Ce qui m’intéresse surtout, c’est la manière dont on utilise les terres pour produire l’alimentation. »

Qu’est-ce qui a retenu son attention dans « Growing green » ? « Les pratiques décrites dans le manuel ne sont pas incroyables mais les perspectives sont inhabituelles, novatrices. C’est un guide qui s’adresse aussi bien à quelqu’un·e qui fait du jardinage à petite échelle qu’à un·e maraîcher·e professionnel·le, en donnant des techniques différentes selon les niveaux. »

Elle avait imaginé que chacun·e traduirait une partie du manuel et que l’affaire serait réglée en six mois. « Ça a duré quatre ans, sourit-elle. Au début, nous habitions tous·tes sur la zone. Mais après les expulsions et l’abandon du projet d’aéroport (10), nous nous sommes dispersé·es un peu partout. Comme nous n’avions plus de maison, nous avons organisé des sessions de travail, environ tous les deux-trois mois, dans différents lieux : des collectifs, des squats... Comme dans le Berry. Nous avions besoin d’un peu de chauffage et de la Wifi ! »

Des personnes ont renforcé ponctuellement le noyau dur. « Beaucoup de gens ont participé à des petits bouts du projet. Au total, une soixantaine dont certain·es que nous n’avons jamais vu·es ! »

__________________________________________________

« Les mots ne sont pas neutres »

________________________________________

La traduction a suscité des discussions et des débats. « Les mots ne sont pas neutres et façonnent aussi nos pensées », écrit l’équipe dans un chapitre ajouté au texte d’origine pour expliquer ses choix. « A quel point tu adaptes, tu interprètes ? questionne Hélène. Nous avons conservé la plupart des références britanniques, parce que c’est surtout un récit d’une expérience et parce que c’est intéressant aussi de savoir ce qui se passe ailleurs. Nous les avons complétées de notes avec des références francophones. »

Autre choix important : l’écriture inclusive. « C’est intéressant que ce soit dans un livre qui ne parle pourtant pas de ça, estime Clair, qui a participé à la mise en page et l’édition de l’ouvrage. Pour moi, la lutte végane est liée aux autres luttes contre les dominations, comme l’antisexisme. C’est important que ça prenne forme là. » Certes, l’écriture inclusive conserve une vision binaire du genre (masculin ou féminin) et l’équipe a même envisagé d’utiliser le neutre (par exemple, « als aiment les légumes »). « Ce qui nous a mis d’accord, c’est que le livre est diffusé dans des milieux non militants par rapport à ça, souligne Hélène. L’écriture inclusive commence à être connue, c’est déjà un pas même si ce serait chouette d’aller plus loin. »

La traduction du terme « travail » a aussi été débattue. « Il était répété, martelé à de nombreuses reprises, explique Léonard. Nous voulions éviter de véhiculer cette idéologie du travail issue du capitalisme. » Pour Hélène, il s’agissait de décrire surtout des activités : « Nous avons trouvé des stratégies de contournement. Par exemple, « passage d’outils sur le sol » à la place de « travail du sol ». »

Le mot « farm » est resté « ferme » plutôt que « exploitation agricole », expression qui renvoie à une conception purement économique. « Sustainability », habituellement transformé en « développement durable », est resté « soutenabilité ».

Comment traduire « stockfree » ? Végane ? « Si on écrit végane toutes les trois pages, jamais celleux qui cultivent avec du fumier ne liront le livre, explique Hélène. Nous avions pensé à « sans animaux » mais il y a beaucoup d’auxiliaires dans les jardins c’est pourquoi, nous avons finalement choisi « sans intrant d’élevage ». »

____________________________________________________

Un livre auto-édité et auto-distribué

___________________________________________

Pour éditer le livre, l’équipe a contacté différentes maisons dont elle se sentait proche. Problème : elle tenait à la possibilité d’un prix libre et d’un accès gratuit en version numérique. « L’objectif principal, c’est qu’il soit lu et partagé », souligne Léonard. « Je n’ai pas vraiment envie de le vendre, je préfère le donner ou le déposer dans des librairies ou sur des tables lors d’événements ciblés », explique Ptolémé.

Finalement, le groupe a créé une association, Carpelle (11), pour se lancer dans l’auto-édition et l’auto-diffusion.

Clair a rejoint l’aventure à ce moment-là : « En terme de mise en page, je ne trouvais pas le livre d’origine assez lisible. On pouvait faire mieux. Quelles formes utiliser pour servir le propos ? J’ai passé beaucoup de temps à travailler sur les polices : par exemple, une police avec empâtement, c’est moins lisible pour les dyslexiques. Les tableaux aussi devaient être facilement accessibles : c’est un manuel technique, il faut trouver l’info rapidement. » Carpelle a utilisé des logiciels libres qui ne dépendent pas des GAFAM (12), tels que Scribus. « C’est important, assure Clair. Les outils numériques peuvent être des armes de lutte mais ils sont aussi des outils du capital. »

Pour la première impression, l’association a reçu des dons de particuliers et de la fondation Lush (13). Mille exemplaires ont été livrés à Fajoles, siège de l’association, en novembre dernier. « C’était chouette, se souvient Clair. J’ai adoré le rendu. Je le trouve beau. On s’en est bien sorti pour des amataires (14) ! »

« Je suis fier de voir le résultat, de voir le livre là comme objet concrétisé et j'espère le voir nourrir des pratiques agricoles », sourit Léonard.

____________________________________________

Démarginaliser le véganisme

___________________________________

Mais comment toucher les lecteur·ices cibles, les maraîcher·es ? L’équipe de Carpelle a listé les centres de formations et lycées agricoles, les réseaux d’agriculture biologique, les collectifs militants, les lieux qui pratiquent déjà sans intrant d’élevage (lire aussi la rubrique (Re)visiter), les librairies engagées, les médias… Son activité se concentre désormais sur la communication, l’envoi et le dépôt des ouvrages. L’accueil est positif, les retours encourageants. A tel point que certains membres de l’association songent déjà à une réédition !

Qu’est-ce que cette aventure leur aura apporté personnellement ? Hélène et Léonard ont le désir de mettre en pratique ce qu’iels ont découvert dans le livre, là où iels vivent. « Ah non, moi j’habite près du périph’. Même si je pouvais cultiver des légumes, je n’aurais pas envie de les manger ! plaisante Ptolémé. Mais j’ai acquis des connaissances sur l’agriculture ; j’ai rencontré beaucoup de personnes, cuisiné avec elles… ça m’a fait avancer dans mon végétarisme. » Depuis peu, il est devenu végane.

Pour Clair aussi, qui vient d’un milieu « hyper carné », l’expérience l’a fait progresser dans ses réflexions. « Ça m’a montré un côté plus positif du véganisme. Il y a quelque chose d’extrêmement trash dans L214 (15), je n’ai pas besoin de passer par ça. Le livre passe par mon cerveau, pas par mon affect. Il montre aussi qu’il y a une vraie communauté autour de ces questions, un vrai réseau ; ça démarginalise le véganisme. Nous y contribuons : nous avons besoin d’éduquer, de transmettre nos valeurs, donc il faut les théoriser puis les mettre en pratique. »

Fanny Lancelin

(1) Zone A Défendre.

(2) Perspectives de la population mondiale, rapport des Nations Unies 2019 : https://www.un.org/fr/global-issues/population

(3) https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/agriculture-surface-agricole-necessaire-nourrir-francais-87169/

(4) https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-manger-moins-viande-proteger-environnement-44770/

(5) https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/11/pourquoi-la-viande-est-elle-si-nocive-pour-la-planete_5395914_4355770.html

(6) https://www.greenpeace.fr/elevage/

(7) https://www.l214.com/animaux/chiffres-cles/statistiques-nombre-animaux-abattus-france-viande/

(8) p.32 de la version française.

(9) p.29 de la version française.

(10) https://reporterre.net/Notre-Dame-des-Landes-le-projet-d-aeroport-est-abandonne

(11) Une partie de la fleur qui se transforme en fruit.

(12) Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.

(13) https://weare.lush.com/fr/la-vie-selon-lush/dons-caritatifs/donations-charity-pot/

(14) Pour amateur·ices : Clair utilise le neutre à l’écrit comme à l’oral.

(15) De son nom complet, L214 Ethique et Animaux : association de défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires, qui entend dénoncer leurs conditions d’élevage, de transport et d’abattage: https://www.l214.com/qui-sommes-nous/en-bref/

A écouter

Contact

- Pour contacter l’association, obtenir un ou plusieurs ouvrages, participer à la diffusion dans votre région : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.