Utiliser le compost issu des urines et matières fécales des humain·es : un moyen efficace pour fertiliser les sols ? Des chercheurs se sont penchés sur le sujet. Ibiscus, de l’association Carpelle, (lire aussi la rubrique (Ré)acteur·ices) nous en propose ici une synthèse.

Tout comme l’agriculture biologique, l’agriculture sans intrant d’élevage ne fait pas appel aux engrais industriels. Elle s’en distingue cependant, comme son nom l’indique, en se passant des intrants d’origine animale (fumier, lisier et sous-produits d’abattoirs). Cela implique des pratiques spécifiques en matière d’entretien et d’apports en fertilité des sols : rotations, engrais verts, compostage etc.

Néanmoins, il est un intrant d’origine animale, qu’il serait possible d’utiliser dans le cadre de cette agriculture (comme dans les autres) et qui permettrait d’accroître l’autonomie en fertilité et la circularité des nutriments. Que cela n’entre pas en contradiction avec les principes éthiques, politiques et écologiques de l’agriculture sans intrant d’élevage tient, on l’aura compris, à l’animal en question, l’animal humain. Et oui, les excrétas humains (les urines et matières fécales) peuvent être utilisés en agriculture, moyennant précautions.

Si leur emploi à grande échelle est pour le moment limité par une variété d’obstacles (en particulier juridiques, techniques et psychologiques), des solutions existent déjà. Il s’agit d’un sujet plus vaste qu’il n’y paraît, à la croisée des questions agronomiques, d’assainissement et environnementales.

Pour cette petite introduction, je partirai du procédé le plus connu en la matière, à savoir les Toilettes à Litières Biomaîtrisées (TLB), le nom technique des toilettes sèches à compost que vous aurez peut-être déjà utilisées en festival ou chez des personnes disposant d’un jardin. Les atouts et limites de cette technique permettront d’aborder les questions suivantes : est-ce salubre ? Quel intérêt agronomique ? Quelle faisabilité à plus ou moins grande échelle ?

Des toilettes à litières biomaîtrisées, qu’est-ce que c’est ?

Parmi les nombreuses formes de toilettes sèches, la spécificité de la TLB est de traiter les excrétas humains via le compostage.

Il existe déjà d’assez nombreuses ressources quant à la construction et la gestion d’une TLB (lire l’encadré). Je m’attarde donc ici davantage sur le compostage, en particulier à partir des travaux de Joseph Jenkins.

Le système des TLB nécessite des toilettes, en l’occurrence une surface trouée et dotée d’une lunette, d’un seau placé au niveau du trou, de la litière riche en carbone (généralement de la sciure) et entre deux et trois mètres carrés de jardin pour le compostage. Les excréments et urines ne sont pas évacués dans de l’eau potable mais dans un seau tapissé d’une première couche de litière et à nouveau recouvert après chaque passage. À ce stade, la litière permet d’absorber l’humidité et de neutraliser les odeurs.

Au niveau du compostage, il est nécessaire de mettre en place trois bacs à compost. Le compost obtenu à partir du fumain doit en effet reposer au moins une année après le dernier apport et idéalement une année supplémentaire. Les trois bacs permettent ainsi un roulement : le premier sert aux dépôts, le second au compostage d’une année et le dernier à une troisième année de compostage avant utilisation. Cette durée tient, comme on le verra plus bas, à des raisons sanitaires.

Une fois le seau rempli, on en verse le contenu (papier toilette compris) dans un bac à compost préalablement tapissé d’une bonne couche de matière organique riche en carbone et l’on recouvre à nouveau avec de la matière organique riche en carbone à chaque dépôt. La litière, entre autres fonctions, permet ici d’absorber l’humidité et de garantir le bon déroulement du processus de compostage en évitant qu’il ne sèche ou, au contraire, qu’il ne devienne trop humide par temps de pluie.

Le processus dépend de l’action de toute une faune (micro-organismes, champignons, vers et insectes) qui, pour se développer, nécessite des quantités de carbone (C) et d’azote (N) suffisantes. Tout au long du processus, le tas réduit considérablement et l’on obtient à terme un compost de bonne qualité.

Est-ce que ça pue ? Non, comme pour le compostage classique, la puanteur est l’indice d’un problème (trop sec, humide, déséquilibré, etc.). Deux pratiques permettent de neutraliser les odeurs au niveau du bac : d’abord, ne pas se contenter de déposer le contenu du seau sur le dessus du tas mais creuser un peu pour l’enfouir. Ensuite, recouvrir le tas d’un nouvel apport de matière organique à chaque ajout.

Au niveau des toilettes, on a vu que l’utilisation de litière neutralisait l’odeur. Il importe cependant de laver le seau après l’avoir vidé, par exemple à l’eau et au vinaigre blanc. Mise à part cette spécificité, l’entretien est le même que pour des toilettes à eau, la plomberie en moins.

Mais est-ce bien sain tout ça ?

Une partie du dégoût qu’inspirent dans nos sociétés les excrétas humains tient aux problèmes de santé publique que leur traitement peuvent poser et ont posé par le passé, avec par exemple les épidémies massives de choléra dans les grandes agglomérations européennes du XIXème siècle. Il s’agit encore aujourd’hui d’un enjeu de santé publique majeur. En 2012, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) estimait ainsi que les diarrhées liées à un assainissement défaillant causaient 1,8 million de morts par an, essentiellement chez les enfants de moins de cinq ans (1). Deux ensembles de risques sont à prendre en compte : les premiers liés à des agents pathogènes biologiques (par exemple, des virus), les seconds à des micropolluants (par exemple, des résidus médicamenteux).

Sans entrer dans les détails, on notera que matières fécales et urine ne présentent pas le même degré de risque. Contrairement aux matières fécales, l’urine est en effet salubre chez les individus sains et sous nos latitudes. Qui plus est, un simple stockage d’un à six mois permet d’éliminer tout danger sur ce plan (2).

Quant aux risques liés à la présence de micropolluants dans l’urine, le chercheur Fabien Escudier et l’ingénieur agronome Renaud de Looze estiment qu’ils sont limités. Ils se réfèrent en particulier à l’OMS qui, dans un guide datant de 2012, a estimé que l’usage agricole d’urine ne présentait pas de risque, moyennant, là encore, stockage préalable (3). Elle est, de fait, utilisée à plus ou moins large échelle dans quelques pays comme la Chine, les États-Unis ou encore l’Afrique du Sud. Qui plus est, les excrétas des animaux humains présentent des teneurs en résidus médicamenteux très inférieures aux effluents d’élevage conventionnel, sans parler des autres micropolluants spécifiquement liés à ce type d’agriculture.

Pour autant, le sujet n’est pas clos. Tristan Martin, qui a consacré sa thèse à la valorisation agricole de l’urine humaine, note que les recherches sur le sujet manquent, notamment pour ce qui est de l’efficacité du traitement par stockage (4). Ce manque de données a pu constituer un frein à la valorisation agricole de l’urine. Fabien Escudier explique que les projets allemands d’expérimentation en la matière ont été arrêtés en grande partie en vertu d’un principe de précaution vis-à-vis des risques potentiellement induits par les résidus médicamenteux (5).

En quoi la TLB est-elle une bonne solution sur le plan des risques sanitaires ?

En plus d’être économe en eau et en infrastructures, le système des TLB s’avère particulièrement efficace sur le plan sanitaire. Au moins autant, sinon davantage que les procédés d’assainissement collectifs conventionnels (stations d’épuration) et certainement davantage que les fosses sceptiques, selon Joseph Jenkins. À quoi tient cette efficacité ? À deux spécificités du processus de compostage : la montée en température et la biodiversité du tas de compost.

Le processus de compostage comprend des périodes plus ou moins longues de montée en température (jusqu’à 70°C), due à l’action de bactéries dites méso et thermophiles, qui permettent l’élimination d’une grande partie des éléments pathogènes.

Le second élément est la biodiversité présente dans le tas de compost. Plus celle-ci est importante, plus les éléments pathogènes subissent les effets de la concurrence pour les ressources, de la prédation ou des substances antibiotiques produites par certaines bactéries. C’est ce qui explique que si chaque parcelle du compost n’a pas été exposée aux températures élevées, elles n’en sont pas moins assainies au terme du processus. La durée de compostage est donc ici essentielle et c’est ce qui explique le temps de repos d’au moins deux années. Le processus n’élimine pas systématiquement tous les pathogènes, mais il les affaiblit et les réduit à des quantités inoffensives. Le compost obtenu n’est pas stérile mais assaini.

Concernant les micropolluants, le compostage s’avère également d’une grande efficacité. Joseph Jenkins montre, études à l’appui, que le compostage permet d’éliminer différents types de micropolluants et notamment de résidus médicamenteux, en particulier antibiotiques. Certes, il n’est pas efficace pour tous les micropolluants mais Jenkins montre que le compost obtenu est beaucoup moins pollué que les effluents d’élevage et les boues de stations d’épuration (6).

Pour un travail restreint, le compostage s’avère ainsi être une étape essentielle en matière de salubrité. Il importe donc de bien le mener. En particulier, le compostage doit avoir lieu dans un bac. Contrairement à un stockage dans un trou, cela garantit la présence d’oxygène, nécessaire au processus de compostage. Le bac permet également une meilleure isolation, contrairement à un simple tas.

Enfin, une bonne manière de savoir s’il est temps d’utiliser le compost est de recourir à un thermomètre. Tant que la température du compost est sensiblement supérieure à l’air ambiant, le processus n’est pas fini. Surtout, si la température n’a jamais dépassé les 50°C pendant plusieurs jours, il importe de laisser le tas reposer deux années après le dernier apport. Joseph Jenkins recommande par précaution d’éviter d’utiliser le compost obtenu pour les cultures destinées à l’alimentation. Bien sûr, les règles basiques d’hygiène s’appliquent : laver le seau après l’avoir vidé avec de l’eau et ensuite un peu de vinaigre, se laver les mains, laver régulièrement ses toilettes, redoubler d’attention lorsque des usagèr·es sont malades.

Quelles performances agronomiques ?

Le système des TLB constitue une excellente alternative en matière d’assainissement non collectif : il permet à la fois de substantielles économies en eau, en infrastructure (et donc en coûts) et s’avère particulièrement salubre.

Mais qu’en est-il de ses performances agronomiques ?

Pour répondre à cette question, il nous faut d’abord connaître les quantités de nutriments présents dans les excrétas humains.

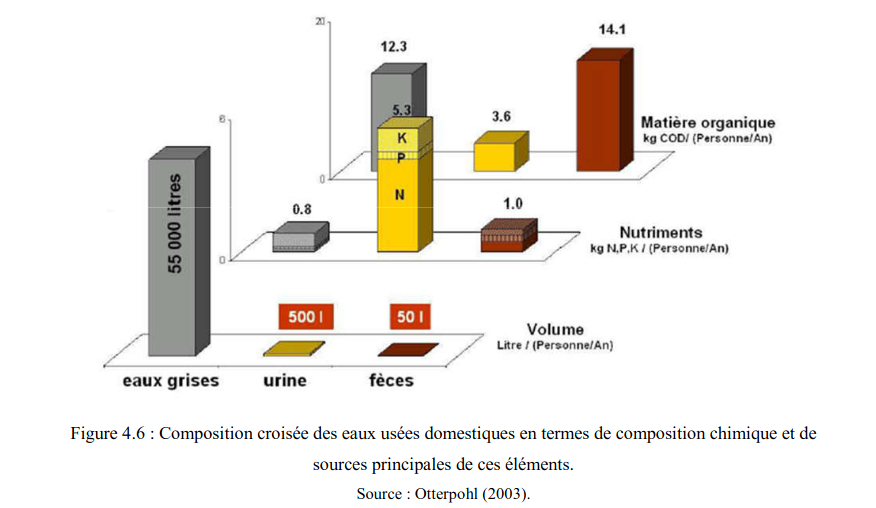

Selon une étude suédoise citée par l’association Terr’eau, les excrétas humains quotidiens contiendraient en moyenne par personne 12,5 g d’azote, 1,5 g de phosphore et 3,8 g de potassium. « En croisant ces données avec la consommation actuelle d’engrais NPK en France et le rendement moyen du blé, peut-on lire sur le site de l’association, chaque individu excréterait ainsi chaque jour de quoi fertiliser la terre nécessaire pour produire 500 g de blé tendre! » (7)

Si l’on regarde de plus près, on constate, comme le représente le graphique qui précède, que les nutriments présents dans nos excrétas sont inégalement répartis : la teneur en NPK des urines est beaucoup plus importante que celle des matières fécales, et tout particulièrement pour l’azote. Ainsi, selon Fabien Escudier, « les matières fécales sont une voie d’excrétion de l’azote environ neuf fois moins importante que l’urine. » (8) Telle quelle, l’urine correspond à un engrais dit de qualité supérieure, auquel il ne manque que des teneurs plus élevées en magnésium et en souffre pour être qualifié d’engrais « universel ».

Alors, quelle est la qualité agronomique du compost issu de la TLB ?

Dans sa thèse, Fabien Escudier avance que les performances sont assez similaires à celle du fumier. Le chercheur estime « raisonnable de retenir comme ordre de grandeur moyen une circularité globale de 50 % » concernant l’azote. Malgré ces pertes, sur le plan de la circularité des nutriments, la TLB s’avère bien plus performante que les modes d’assainissement conventionnels.

Les limites de la TLB

Malgré tous ses atouts, le compostage des excrétas humains présente un certain nombre de limites, particulièrement saillantes en passant à une autre échelle que celle allant du particulier disposant d’un jardin au festival. Tout d’abord, à court et moyen termes, cette solution ne concerne qu’un nombre limité de personnes et semble peu généralisable en contexte urbain. Et ce, du fait de la densité du bâti et des difficultés à modifier l’existant pour intégrer un tel système.

Elles tiennent ensuite aux pollutions induites. Fabien Escudier avance ici que le système des TLB génère des pollutions à l’azote similaire au système de station d’épuration existant par exemple en région parisienne, quoi que sous une forme différente. Le premier génère une pollution par volatilisation de l’azote sous forme d’ammoniac tandis que le second entraîne une pollution des milieux aquatiques. Le chercheur en conclut que si le compostage s’avère « tout à fait correct et peu dommageable en terme de pollutions locales », l’éventuelle application du procédé en milieu urbain induirait dans ce contexte de population dense « les mêmes problématiques que pour l’élevage animal à forte densité en concentrant géographiquement les pollutions induites. » (9)

Sur le plan agronomique, la TLB implique une perte importante des ressources présentes dans les urines et en particulier d’azote. Or, on l’a vu, si le compostage est un procédé nécessaire pour transformer les matières fécales en un produit salubre, il n’en va pas de même pour les urines : un simple stockage permet d’éliminer le gros des risques liés à leur valorisation agricole et permet un taux de recyclage de l’azote bien supérieur.

À cet égard, un traitement séparé – on parle de « séparation à la source de l’urine » – apparaît comme une solution plus efficace pour accroître la circularité en nutriments de nos systèmes alimentaires. Et ce, tant à l’échelle d’un potager que de grandes cultures. La bonne nouvelle est qu’il existe des solutions pour ces différentes échelles, réalisables à court ou moyen terme. Les développer serait néanmoins l’objet d’un article à part entière...

Ibiscus

(1) OMS, « Directives pour l’utilisation sans risques des eaux usées, des excrétas et des eaux ménagères ». Vol. II Utilisation des eaux usées en agriculture, 2012, p. 20.

(2) OMS, « WHO guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater ». Volume 4 Excreta and greywater use in agriculture, Geneva, 2012, tableau 4.6 p.70.].

(3) OMS, « WHO guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater ». Volume 4, Geneva, 2012, pp.119-120.

(4) Tristan Martin, « Valorisation des urines humaines comme source d’azote pour les plantes :

une expérimentation en serre », thèse soutenue en 2017, pp.65-67 : https://www.leesu.fr/ocapi/wp-content/uploads/2018/06/Martin_2017_Stage_Urine_Engrais_INRA.pdf

(5) Fabien Escudier, « Le système alimentation/excrétion des territoires urbains : régimes et transitions socio-écologiques », thèse soutenue en 2018, pp. 370-371. (Cf. note 1).

(6) Celles-ci constituent le résidu final de l’assainissement conventionnel. Elles concentrent les micropolluants issus des eaux domestiques, de pluies (qui « lavent » nos villes) et industrielles. Lorsqu’elles ne sont pas incinérées ou enterrées en décharge, elles peuvent servir d’amendement pour les cultures, non sans poser de sérieuses questions de pollutions des sols : https://www.notre-planete.info/actualites/888-epandage-boues-epuration-culture-consequences

(7) « L’assainissement conventionnel », article publié sur le site de l’association Terr’eau : https://www.terreau.org/spip.php?rubrique69 À noter que le « K » de NPK renvoie au potassium.

(8) Fabien Escudier, « Le système alimentation/excrétion... », p.72. Cf. note 1

(9) Fabien Escudier, « Le système alimentation/excrétion... », p.340. Cf. note 1

Plus

- Références

Plusieurs références ont permis l’écriture de cet article :

- Les publications du Réseau assainissement écologique et en particulier de l’association Toilettes du monde.

- La thèse de Fabien Escudier, chercheur à l’École des Ponts ParisTech et responsable du programme OCAPI (Optimisation des Cycles de Carbone, Azote et Phosphore en vIlle), soutenue en 2018 sous le titre « Le système alimentation/excrétion des territoires urbains : régimes et transitions socio-écologiques » (elle est disponible ici : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01787854/document, résumée en une page là : https://www.leesu.fr/ocapi/wp-content/uploads/2018/09/R%C3%A9sum%C3%A9_Th%C3%A8se_Esculier_avril_2018.pdf ou encore en 180 secondes dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=FjzK-dgE4Os

- L’ouvrage de Joseph J. Jenkins : « Le petit livre du fumain », éditions écosociété, 2017. J’ai pour ma part eu recours à la quatrième édition états-unienne, datant de 2019, non encore traduite en français et disponible ici : https://humanurehandbook.com/contents.html

- « L’urine, de l’or liquide au jardin », de l’ingénieur agronome et pépiniériste Renaud de Looze, paru aux éditions du Terran. -

Pour aller plus loin :

- Sur la TLB

Le site du Réseau assainissement écologique est une excellente source sur le sujet de la TLB et plus largement de l’assainissement. On y trouve entre autres :

- une synthèse sur le fonctionnement et la gestion d’une TLB domestique : https://reseau-assainissement-ecologique.org/wp-content/uploads/2020/08/fiche-toilettes-%C3%A0-liti%C3%A8re-V1.pdf

- une fiche d’auto construction de toilettes à litière biomaîtrisée dans ce guide : https://reseau-assainissement-ecologique.org/wp-content/uploads/2020/04/guide-tdm-toilettes-seches-maison.pdf

- des instructions pour construire ses bacs à compost au début de ce support : https://www.terreau.org/IMG/pdf/6-construction_et_realisation.pdf

- un guide de bonnes pratiques pour le compostage des sous-produits de toilettes sèches : https://www.terreau.org/IMG/pdf/Guide-Annexes.pdf- Sur la valorisation agricole de l’urine : À l’échelle d’un potager plus ou moins grand, la référence est « L’urine, de l’or liquide au jardin » de Renaud de Looze, cité plus haut. On y trouve des conseils pratiques de dosage, mais aussi comment éviter les mauvaises odeurs.

Cette vidéo d’entretien avec l’auteur constitue une bonne introduction au sujet : https://peertube.stream/w/qWamfJsyng99hGRE5YA6Kp- Sur les pollutions induites par l’excès d’azote et de phosphore : une excellente vidéo de vulgarisation portant sur le phénomène d’eutrophisation : https://www.youtube.com/watch?v=uGp3FuQnQWU et ce site, en anglais, concernant les neuf formes principales de pollutions induites par les excès d’azote : http://www.nine-esf.org/