Imaginez...

Jouons un drôle de jeu de rôles, voulez-vous ? Imaginez que vous êtes un étranger ou une étrangère. Etranger à l'Union européenne, je veux dire. Votre point de départ ? Un pays où règnent les violences en tous genres… disons... le Soudan. L'arrivée ? La France, en passant malheureusement par les cases Lybie et Italie.

« Malheureusement » parce que pour un être humain à la couleur noire, la Lybie est synonyme d'esclavagisme, de tortures, de prostitution. Et l'Italie, synonyme de camps de rétention.

Mais continuons à lancer les dés, voulez-vous ? Vous voici au pays des Droits de l'Homme. Le but du jeu consiste à déposer une demande d'asile et à la faire accepter. Facile ? Bien d'autres ont essayé avant vous… De nombreux obstacles se dressent sur votre chemin : la langue, la solitude, la politique, l'administration… Ah ! Vous pouvez tirer une carte « Aide » : un membre d'une association ou un avocat va vous accompagner jusqu'au bout de la procédure. Attention à la carte « Mesure d'éloignement » : elle vous fait irrémédiablement retourner à la case Italie, voire à la case départ...

Vous ne trouvez pas le jeu amusant ? Vous avez raison, pas amusant du tout. Pourtant, en France, en 2016, 85.726 personnes y ont « joué » pour de vrai, dont 78.371 pour la première fois, les autres débutant une seconde partie… Seules 26.444 personnes ont gagné ; 12.961 en situation irrégulière sont tombées sur la carte « Eloignement forcé » et ont donc été expulsées (*). Les autres continuent de lancer les dés ou ont abandonné la partie, acceptant un « éloignement aidé » avec l'espoir de revenir ou s'évaporant dans la nature…

En 2016, les demandeurs d'asile venaient essentiellement du Soudan, de l'Afghanistan, d'Haïti, d'Albanie, de Syrie, du Congo, de Guinée, du Bangladesh, d'Algérie et de Chine (**).

La définition du demandeur d'asile

Que signifie être demandeur d'asile ? Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), il s'agit d'une « personne demandant à obtenir son admission sur le territoire d'un Etat en qualité de réfugié et attendant que les autorités compétentes statuent sur sa requête ». Un statut provisoire, donc, en attendant d'être déclaré réfugié par l'administration ou d'être expulsé. Un réfugié obtient une carte de résident valable dix ans et renouvelable.

Mais pour en arriver là, l'étranger ou l'étrangère doit suivre une procédure qui dure des mois.

Pas un jeu, un parcours du combattant

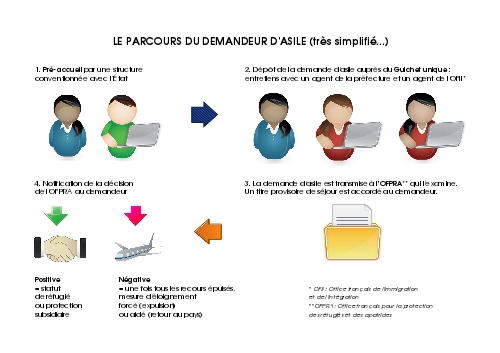

Première étape : se présenter auprès d'une association de pré-accueil. Il s'agit de structures conventionnées avec l’État. Leur mission ? Prendre rendez-vous pour le demandeur auprès du guichet unique.

Celui-ci a lieu trois à dix jours plus tard, pour les demandeurs du Centre de la France, à Orléans. Face à eux : des agents de la Préfecture et de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration).

Un agent de préfecture valide l’ensemble des informations transmises au guichet unique par l’organisme de pré-accueil. Il relève également les empreintes et procède à un entretien individuel pour retracer le parcours du demandeur depuis son pays d'origine. L'objectif : déterminer si c'est bien la France le pays responsable. Si l'agent juge que oui, l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) prendra le relais ; si l'agent juge que non, la procédure dite Dublin sera déclenchée (lire l'encadré).

A l'issue de cet entretien, une attestation de demande d'asile d’une durée d’un mois est remise au demandeur, qui devra envoyer dans ce délai son formulaire de demande d’asile, rempli, auprès de l’OFPRA. En langue française, évidemment…

Vient l'entretien avec un agent de l'OFII : son rôle est d'évaluer la situation personnelle, actuelle, du demandeur et de lui faire une « offre de prise en charge ». Théoriquement, elle comprend une solution d'hébergement, une allocation financière et un accompagnement dans les démarches administratives et sociales.

L'agent de l'OFII doit aussi informer le demandeur sur l'accès à l'éducation de ses enfants s'il en a et sur son accès aux soins.

Et l'accès au marché du travail ? Un demandeur d'asile peut être autorisé à travailler lorsque l'OFPRA n’a pas statué sur son cas dans un délai de neuf mois (article L. 744-11 du CESEDA, Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile). C'est ainsi que des « sans-papiers » peuvent être salariés et cotiser… avant de se voir refuser la régularisation de leur situation !

Avis favorable ou défavorable ?

La demande est bien parvenue à l'OFPRA, qui envoie en retour au demandeur une lettre-preuve.

S'il statue positivement, le demandeur devient réfugié ou est admis au titre de la protection subsidiaire (***).

S'il statue négativement, le demandeur a un mois pour contester la décision, auprès de la CNDA, la Cour Nationale du Droit d'Asile. Il peut aussi faire une demande d'aide juridictionnelle. Mais s'il n'engage aucun recours, il doit quitter le territoire français.

Dans le cas où la CNDA est saisie, une audience publique a lieu. La cour peut abonder dans le sens de l'OFPRA, ou infirmer sa décision et déclarer le demandeur réfugié ou placé sous protection subsidiaire, ou exiger de l'OFPRA un réexamen de la demande.

Les raisons du rejet sont variées, mais elles remettent souvent en cause les témoignages des demandeurs. Pour l’État français, l'asile doit être accordée à une personne qui est ou qui risque d'être persécutée dans son pays. Mais ces termes sont bien sûr soumis à interprétation.

L'obligation de quitter le territoire

La demande d'asile est définitivement rejetée ? La préfecture envoie une notification de OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français). Dans un délai d'un mois, le demandeur peut solliciter une aide au retour dans son pays d'origine ; mais la plupart des retours se font de manière contrainte.

Une OQTF peut être contestée devant le tribunal administratif sous certaines conditions, notamment de délais.

(*) Source : ministère de l'Intérieur, direction générale des étrangers en France, publication du 16 janvier 2017.

(**) Source : ministère de l'Intérieur, direction générale des étrangers en France, selon l'OFPRA, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, publication du 11 juillet 2017.

(***) Statut accordé à la personne qui ne remplit pas les conditions de réfugié et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants et s’agissant d’un civil, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international (Article L 712-1 du CESEDA, Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile).

La procédure Dublin

Il l'évoque à une seule reprise mais jamais ne l'explique : le très détaillé Guide du demandeur d'asile de 42 pages publié par le ministère de l'Intérieur prévient les intéressés qu'ils peuvent tomber sous le coup de la procédure Dublin.

Mais de quoi s'agit-il ? Le règlement Dublin est un règlement européen ; il s'applique aux 28 pays membres ainsi qu'à la Suisse, le Lichtenstein, l'Islande et la Norvège. Le principe clé est qu'un seul pays européen est responsable de la demande d'asile d'une personne ressortissante d'un pays tiers (c'est-à-dire hors Union européenne).

Problème : la plupart des migrants qui arrivent sur les côtes italiennes ou en Allemagne n'ont pas connaissance de leurs droits et encore moins de la procédure Dublin. Pour eux, demander l'asile signifie demander assistance d'urgence ! L'enregistrement de leurs empreintes - souvent sous la contrainte - et l'octroi d'un « hébergement » signent souvent leur « Dublinité ». En France, au moment de leur dépôt officiel de demande d'asile, les agents du Guichet unique devront juger quel est l’État responsable. Et c'est là, souvent, que les ennuis commenceront…

Une grande partie des demandeurs d'asile logeant dans les Prahda, notamment celui de Bourges, sont « Dublinés » et donc probablement, bientôt, expulsés vers l'Italie ou l'Allemagne (lire (Ré)acteurs). Des récits permettent d'affirmer qu'ils reviendront et ainsi, que le règlement Dublin ne résoud aucun problème.

Un collectif s'est créé autour de cette question. Retrouvez-le sur : http://www.stopdublin.fr/