« Enseigner, c’est faire en sorte que chaque cours sonne l’heure du réveil. »

Daniel Pennac

C'était une proposition inattendue. Il me fallut quelques instants pour me reprendre et préparer une réponse ferme qui serait entendue, comprise mais qui ne choquerait pas. L’enseignante m’en laissait le temps. Elle ne tarissait pas d’éloges à propos de la visite qu’elle venait de suivre avec ses élèves de CM1-CM2 à la centrale de production d’électricité nucléaire d’Avoine (Chinon). Accueilli·es par les animateur·ices pédagogiques d’EDF, iels avaient pu bénéficier de tout un tas de jeux pédagogiques. Et, « tout naturellement », elle avait pensé au journal que je réalisais alors avec les enfants sur le thème de l’écologie. Pourquoi ne pas les aider à rédiger un article sur cette formidable énergie décarbonée ?

Lorsqu’enfin elle se tut et m’encouragea à parler d’un large sourire, je ne pus que m’entendre dire : « Non, je suis désolée mais ça ne va pas être possible. » Je poursuivis en expliquant que la démarche journalistique que je transmettais aux enfants supposait de les exposer à des arguments contradictoires. Je me faisais fort de trouver les interlocuteur·ices adéquat·es, qu’iels soient enseignant·es ou militant·es antinucléaires. Son sourire s’effaça. « Vous savez que le nucléaire est un sujet controversé ? » lui demandai-je. Elle parut surprise, reprit un sourire de circonstance et déclara que finalement, ça n’était peut-être pas très intéressant pour le journal...

C’était en 2017, dans un village situé à une vingtaine de kilomètres d’Avoine. Avec le recul, je regrette de n’avoir pas suivi l’idée de l’enseignante. J’aurais dû interroger les élèves sur ce qu’iels avaient retenu de la visite et leur faire interviewer des militant·es. J’aurais dû faire entrer un courant alternatif dans l’école.

Chaque année, ce sont 60.000 jeunes qui sont exposé·es au discours d’EDF via des visites sur sites ou les 2.500 interventions que l’entreprise assure directement dans les établissements scolaires (1). Les outils pédagogiques qui s’adressent à tous les niveaux, de la primaire au lycée, sont particulièrement bien conçus, modernes, attrayants. On y parle d’hydroélectricité, d’enjeux énergétiques et climatiques, d’éco-mobilité ou d’éco-quartiers…

_________________________________________________________

Un lobby qui vise l’Education nationale

_______________________________________________

Le problème ? L’entreprise présente son activité sous un jour positif et omet bien volontiers d’évoquer l’ensemble des impacts de sa filière industrielle : géopolitiques (conséquences de l’extraction d’uranium en Afrique), sociaux (recours massif à la sous-traitance dans les centrales avec une perte de savoirs et de compétences qui augmente les risques d’accidents), environnementaux (problème des rejets et des déchets nucléaires), économiques (fiasco financier de projets présentés comme d’avenir tels que l’EPR…).

Autre problème : si EDF est bien considéré comme un groupe de pression défendant ses intérêts, ce lobby (2) n’est pas identifié comme tel à l’école. En France, les représentant·es d’intérêts ont l’obligation légale de déclarer leurs activités auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Dans son bilan annuel publié en juillet 2022, elle indique que 2,5 % de leurs activités auprès des ministères visaient l’Education nationale, l’enseignement supérieur et la recherche (3).

Peu importe que l’on soit pro ou antinucléaire. Le rôle de l’école n’est-il pas de dispenser un savoir exhaustif, équilibré et d’éveiller l’esprit critique des élèves ? Comment peut-on enseigner la production d’énergie en France sans explorer toutes les pistes et sans évoquer les controverses ?

Il y a quelques mois, un Front pédagogique s’est formé pour faire entrer le débat à l’école. Constitué d’enseignant·es actif·ves et à la retraite, il a pour but de répondre au manque de formation de leurs collègues et de leurs élèves.

_____________________________________________________

Peu de résistance au sein de l’école

___________________________________________

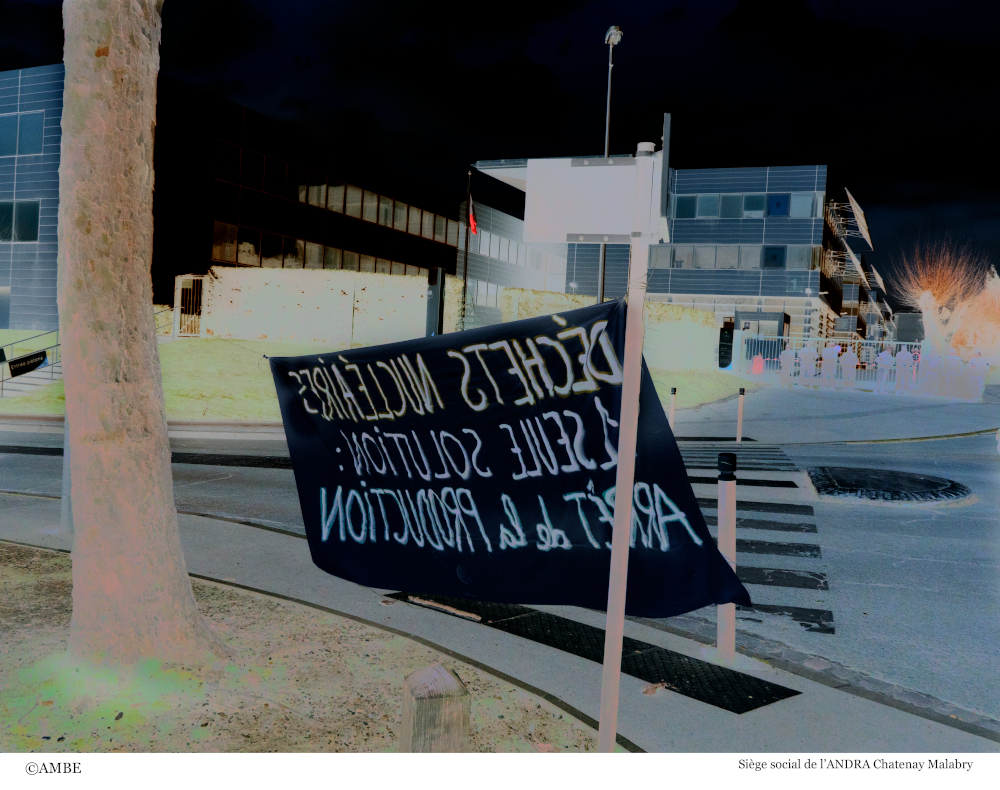

Anne-Marie Bonnisseau a enseigné pendant 30 ans au lycée autogéré de Paris. Membre de l’association ADN (Arrêt Du Nucléaire), elle fait partie du groupe qui a lancé le Front en novembre 2020 et rédigé un appel à le rejoindre en janvier 2021. « Nous avons constaté que, d’un côté, au sein de l’école, il y a peu de résistance au discours d’EDF et de l’ANDRA (4). Et de l’autre côté, il y a beaucoup d’enseignant·es dans le mouvement antinucléaire. Il s’agissait donc de partir de celleux qui sont déjà sensibilisé·es et de les aider à apporter un discours plus ouvert, plus critique aux enfants. »

Une quarantaine de personnes sont inscrites sur la liste du Front. Dispersées géographiquement, elles se retrouvent régulièrement en visio-conférence pour échanger sur le contenu des programmes scolaires, pour partager des ressources, pour élaborer des outils pédagogiques… En mars 2022, elles se sont réunies physiquement durant trois jours à Paris sur le thème « Quoi de neuf dans l’éducation du nucléaire ? Ou comment aborder le nucléaire en milieu scolaire ? »

« Nous pensons que nous pouvons présenter le pour et le contre aux élèves, sans faire de la propagande, assure Anne-Marie Bonnisseau. L’important, c’est de leur apporter des éléments qui suscitent le débat. »

___________________________________________________________

Un sujet longtemps absent des manuels

________________________________________________

Débattre, mettre en perspective, critiquer… C’est la posture qu’Adrien D. encourage chez ses élèves de Seconde, Première et Terminale. Agrégé de physique, il enseigne dans un lycée des Hauts-de-Seine, non loin des sièges de l’ANDRA et du CEA (5). « Depuis une dizaine d’années, je pose un regard critique sur les sciences et j’essaie d’encourager mes élèves à faire de même, explique-t-il. Pour moi, il est important de placer la critique du nucléaire au cœur d’une critique plus large de la technologie. La physique, notamment, a une vraie responsabilité dans la catastrophe écologique en cours. »

Après la réforme des enseignements en 2013, « le nucléaire a carrément disparu des programmes de physique-chimie ». « Avant, nous en parlions de manière froide, mais au moins nous l’évoquions. » Il y a trois ans, le sujet est revenu mais en enseignement scientifique, auprès d’élèves de tous horizons.

Le Front rappelle que la question des déchets est apparue dans les manuels scolaires en 2020 seulement. « Et cela a été contrebalancé par des nouveaux programmes clairement en faveur du nucléaire, écrivent ses membres dans un article paru en juin 2022 sur le site « Enseignant·e·s pour la planète » (6). Il suffit de lire les manuels scolaires pour constater que cette filière n’est jamais remise en question. Par exemple, le projet controversé ITER (7) et le nucléaire civil en général sont souvent présentés comme des solutions au réchauffement climatique, sans point de vue critique (8). En histoire, la nucléarisation de la France est toujours étudiée sous l’angle économique comme un élément de la geste gaullienne visionnaire et modernisatrice, mais jamais sous l’angle politique, comme la création d’un domaine ultra-réservé des chefs d’états qui n’a jamais été soumis au contrôle démocratique.

Nous souhaitons donc proposer des contenus pédagogiques qui permettent au discours antinucléaire d’avoir le même espace que celui pronucléaire, car il en va d’une part de la neutralité de l’éducation sur cette question et, d’autre part, d’une réelle prise de conscience de ce qu’implique l’exploitation industrielle de la radioactivité. »

_______________________________________________________________

Partager des outils et en créer de nouveaux

___________________________________________________

Avec un groupe d’enseignant·es qui aiment créer du matériel pédagogique, Adrien D. a imaginé des outils pour présenter les différentes facettes de l’industrie du nucléaire. Par exemple, un jeu de rôles autour d’une mine d’extraction d’uranium en Namibie. « Certain·es élèves jouent les Namibien·nes, d’autres les Français·es, d’autres des journalistes. Ça leur permet d’argumenter en fonction des différents points de vue et de débattre entre elleux. » Autre exemple : grâce à deux documentaires, l’un « pro », l’autre « anti », l’enseignant propose aux lycéen·nes d’analyser qui sont les personnes interviewées, pourquoi, pour faire passer quels messages…

Lors de la rencontre à Paris, il a été présenté une version du jeu de société Timeline revisité pour transmettre l’histoire de la filière nucléaire. Le Front a quant à lui un projet d’Escape Game.

Si Adrien D. l’a rejoint, c’est pour partager ces ressources et en créer de nouvelles. L’équipe a ouvert un CDI virtuel (9) qui regroupe des références de livres, films, documentaires, podcasts, sites Internet... « J’avais aussi besoin de rencontrer des gens un peu experts pour étayer mes connaissances. Mais en fait, ce qui m’a touché le plus, c’est de rencontrer des militant·es qui sont dans la lutte depuis longtemps. J’ai vraiment ressenti beaucoup d’émotion. »

Peut-il envisager de les faire intervenir au lycée ? « Pourquoi pas… Ce serait une étape supplémentaire car il faut faire feu de tout bois : présenter les éléments scientifiques, sociologiques, économiques, géopolitiques mais aussi sensibles, ceux des militant·es sur le terrain. Mais pour contrebalancer, il faudrait faire venir des représentant·es de l’ANDRA. Pas le même jour, afin que chacun·e ait le temps de déployer ses arguments. »

________________________________________________________________

Une position antinucléaire difficile à assumer

____________________________________________________

A-t-il déjà essuyé des remarques de la part de sa hiérarchie ou de l’Inspection académique ? « Non. Je n’ai jamais eu de retours de parents non plus. Ici, beaucoup de familles travaillent pour l’industrie du nucléaire. » Il reconnaît toutefois qu’avoir une position antinucléaire assumée est compliqué en tant qu’enseignant, particulièrement en tant que « physicien ». Pourquoi ? « Vous militez aussi pour une critique du numérique, lui fais-je remarquer. En quoi est-ce une position plus facile à adopter ? La majeure partie des élèves sont équipé·es, ne le remettent pas en question et vous pourriez avoir des parents qui travaillent aussi dans cette filière. » Il marque un temps de réflexion. « C’est vrai. C’est différent. Sans doute parce que le débat sur le nucléaire est passionné. »

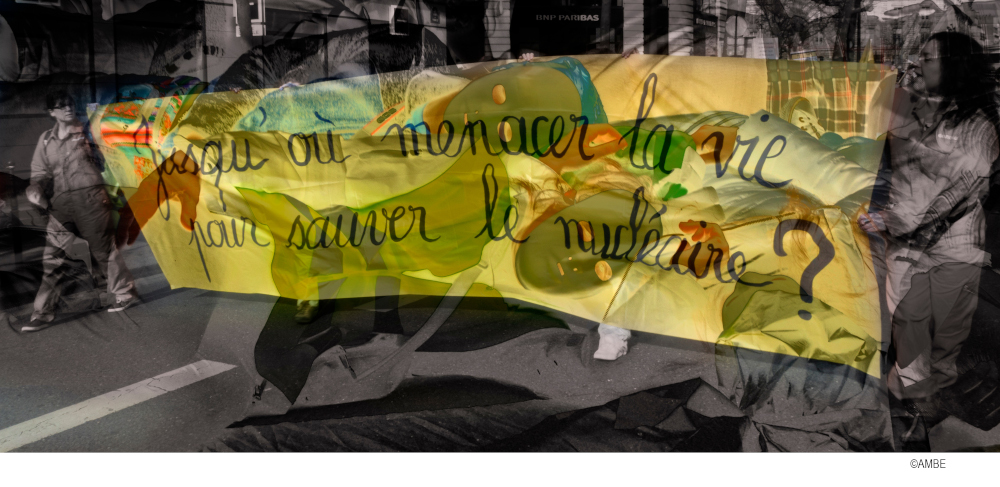

Le Front tente de l’expliquer plus précisément : « Si dans d’autres pays sortis du nucléaire ou qui n’y sont jamais entrés, il peut être respectable de considérer le nucléaire comme dangereux et contre-productif, en France, le pays le plus nucléarisé au monde (10), beaucoup ne se sentent pas légitimes ou libres de tenir le même discours. C’est que nous baignons dans une ambiance pronucléaire : du Président de la République qui relance et soutient la filière à l’aura médiatique d’un Jean-Marc Jancovici, en passant par certains vulgarisateurs scientifiques de la plateforme YouTube, sans oublier le soutien apporté à cette filière par le PCF jusqu’au RN, le discours nucléariste est constamment relayé. Ainsi, les arguments critiques du nucléaire sont souvent attribués à une écologie « dogmatique », non scientifique voire ésotérique. Cela rappelle les grandes heures de la propagande de l’industrie fossile ou celle de l’industrie du tabac. En France, l’industrie nucléaire est quasiment hégémonique dans le domaine de l’électricité. ORANO, EDF, ANDRA, ASN [Autorité de Sûreté Nucléaire] et IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire] sont autant d’institutions publiques ou privées émanant d’une volonté de nucléariser le pays.

Ces industries ont des moyens de communication importants et bénéficient du soutien des gouvernements successifs. Il est donc normal d’aboutir, dans l’imaginaire de certain·es jeunes, à une écologie compatible avec le nucléaire, véritable aberration intellectuelle, notamment par le simple fait historique que le combat contre le nucléaire est à la base du mouvement écologique en France. (11) »

_________________________________________________________

Pour la création d’un nouvel imaginaire

______________________________________________

Autre rôle que le Front souhaite tenir : celui de lanceur d’alerte. « Sur les ressources mises à disposition et sur certain·es influenceur·ses », précise Anne-Marie Bonnisseau. Ainsi, l’un des membres du Front a récemment contacté Lumni, une plateforme de ressources pour les enseignant·es et les éducateur·ices, proposée par France Télévisions, Arte, France Médias Monde, l’INA, Radio France et TV5Monde. Il a alerté jusqu’au cabinet du ministre de l’Education nationale et de la jeunesse de l’existence d’une vidéo intitulée « C’est quoi un déchet nucléaire ? » qui présente des informations trompeuses.

Mais pas question d’être « seulement les « oiseaux de mauvais augure » ». Le Front souhaite aussi « relayer d’autres façons de voir le futur énergétique en France ». « Nous voulons montrer que d’autres solutions, d’autres manières d’habiter la planète existent. En ce sens, nous souhaitons aussi laisser la place aux émotions, aux doutes et à celleux qui essayent, expérimentent d’autres modes de vie. La prise de conscience se fera aussi par la création d’un nouvel imaginaire, un imaginaire dénucléarisé. »

Fanny Lancelin

(1) https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/enseignants/accueil

(2) Le mot « lobby » signifie couloir en anglais. Au XIXe siècle, il désignait les couloirs de la Chambre des communes britannique ou les membres de groupes de pression venaient discuter avec les membres du Parlement. Aujourd’hui, ce terme désigne les structures (organisations professionnelles, sociétés, syndicats, associations…) qui défendent leurs intérêts en exerçant certaines formes de pression pour faire pencher l’opinion publique ou les décisions réglementaires en leur faveur.

(3) https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/HATVP_BILAN_RI_180722.pdf

(4) ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs. https://www.andra.fr/

(5) CEA : Centre de l’Energie Atomique. https://www.cea.fr/

(6) https://enseignantspourlaplanete.com/le-front-pedagogique-anti-nucleaire/

(7) ITER : https://www.iter.org/fr/proj/inafewlines

(8) Note du Front : Exemples : p.191 p. 197 Manuel Bordas Terminale Enseignement Scientifique. 2020

(9) CDI : Centre de Documentation et d’Information présent dans tous les établissements scolaires types collèges et lycées.

(10) Note du Front : La France est le deuxième pays possédant le plus de réacteurs dans le monde derrière les Etats-Unis, mais la taille du territoire, le nombre d’habitant·es et la part du nucléaire dans l’énergie électrique permettent de considérer la France comme le pays le plus dépendant du nucléaire. Sources : sites EDF et connaissance des énergies.

(11) Note du Front : lire « Survivre et vivre : critique de la science et naissance de l’écologie » coordonné par Céline Plessis, les éditions L’échappée, 2014.

Plus

- Pour plus d’informations sur le Front pédagogique antinucléaire ou pour le rejoindre : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

- Vous pouvez également trouver des informations sur https://bureburebure.info/ et https://enseignantspourlaplanete.com/