La devanture est de couleur vive mais elle se veut discrète tant elle n’indique presque rien de ce qui se joue ici. Dans ce quartier de Bourges proche de l’entrée du marais, les promeneur·ses passent souvent sans prêter attention. Celleux qui poussent la porte du 16 de l’avenue Marx-Dormoy peuvent ainsi le faire sans crainte de regards gênants. Car la démarche qu’iels effectuent n’est pas toujours évidente.

C’est ici qu’il y a dix ans, sous l’égide de la Banque alimentaire du Cher, la première Esope de France a vu le jour : Esope pour Epicerie SOciale Pour Etudiants et jeunes travailleurs. Deux autres ont suivi, à Clermont-Ferrand et Orléans.

Esope accueille les jeunes de moins de 30 ans qui ont besoin d’une aide pour s’alimenter. Au fil des ans, iels sont de plus en plus nombreux·ses et de nouvelles inscriptions sont enregistrées chaque semaine.

Qui sont ces « jeunes » et quelles difficultés rencontrent-iels ? Comment Esope les soutient-elle concrètement ? Que dit l’existence de ce type de structures sur la situation de la jeunesse en France ?

Amza, étudiant à Bourges et Danielle, bénévole chez Esope.

__________________________________________________________________

Le coût de la vie étudiante en augmentation

______________________________________________________

Depuis le début des années soixante, le nombre d’étudiant·es a beaucoup évolué, atteignant aujourd’hui les trois millions, dont un quart sont des enfants d’employé·es et d’ouvrièr·es. Les filières se sont multipliées tout comme les sites de formation qui ne sont plus seulement concentrés dans les métropoles mais se situent aussi dans des villes moyennes comme Bourges. Si l’enseignement supérieur est désormais plus accessible, il est toutefois rendu compliqué par des facteurs socio-économiques.

En effet, le coût de la vie étudiante ne cesse d’augmenter. C’est ce que constate depuis 18 ans l’UNEF (Union Nationale des Etudiant·es de France), principal syndicat étudiant, qui réalise chaque année une enquête sur le sujet (1). En 2022-2023, le coût de la vie étudiante a augmenté de 6,47 % par rapport à l’année scolaire précédente, ce qui représente en moyenne 428,22 euros de plus. Le logement, premier poste de dépense des jeunes (563,40 euros par mois en moyenne) a augmenté de 1,37 %. L’alimentation a bondi de 6,7 % en un an et de 10,98 % en cinq ans.

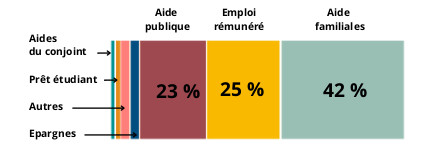

Les ressources des étudiant·es, quant à elles, évoluent peu : elles proviennent de la famille, d’un travail effectué en plus des études, des bourses et autres aides publiques comme les allocations logement, des emprunts, des revenus d’un·e conjoint·e par exemple… Ainsi, près de 31 % des étudiant·es travaillent à mi-temps ou plus, ce qui réduit le temps passé à étudier et donc, les chances de réussite scolaire. Et malgré ces ressources, la majorité des étudiant·es vit sous le seuil de pauvreté (1.102 euros par mois) et un quart d’entre elleux déclarent ne pas avoir assez pour couvrir leurs besoins mensuels.

Source : Observatoire de la vie étudiante - rapport 2021

_____________________________________________________

L’alimentation, variable d’ajustement

___________________________________________

Conséquence ? L’alimentation devient une variable d’ajustement, comme l’ont constaté le Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et Solidaire (RESES) et l’association Let’s Food, en synthétisant les données récentes sur la précarité alimentaire des étudiant·es (2). Celleux-ci rognent sur les fruits et légumes, choisissent des denrées à faible coût paraissant « rassasiantes » (riches en graisses saturées et en sucres) ou sautent des repas. Ces choix, purement économiques, ont un impact sur leur santé : 13 % des étudiant·es sont en surpoids et 5 % sont considérés obèses ; à l’inverse, 13 % sont en situation de maigreur anormale.

Pour s’assurer un repas équilibré par jour, les étudiant·es se tournent souvent vers le CROUS (3) et ses restaurants universitaires. « Le repas est à un euro pour les boursiers, 3,30 euros pour les non-boursiers, explique Pierre, 19 ans, qui déjeune tous les jours à celui de Bourges. Mais il est ouvert seulement le midi. C’est pas mal, mais ça ne suffit pas. » Originaire d’Amboise, Pierre est en deuxième année à l’IUT. En septembre, il a poussé la porte d’Esope pour la première fois. « J’en avais entendu parler pendant la semaine d’intégration à l’école et j’ai vu des affiches aussi. Je suis boursier, je touche 480 euros par mois, mais je n’ai pas droit aux allocations logement : je les ai laissées à ma mère. Je rentre tous les week-ends parce qu’elle vit seule. Du coup, quand j’enlève le loyer et le transport, il ne reste pas grand-chose ! »

En France, le budget consacré à l’alimentation est en moyenne de 211,50 euros par mois pour une personne active seule, 170 euros par mois pour un·e étudiant·e. Mais de grandes disparités existent et pour 10 % d’entre elleux, manger en quantité suffisante est un réel problème.

_______________________________________________________

A l'épicerie, des prix divisés par quatre

_____________________________________________

Les personnes accueillies chez Esope le sont selon des critères de revenus. « Nous calculons le reste à vivre une fois toutes les charges retirées, précise Inès Rouet, directrice de l’épicerie. Sur les 347 jeunes accueilli·es actuellement, 163 ont moins de 3 euros à la fin du mois. » Après avoir rempli un dossier « assez simple », Pierre a reçu l’autorisation de faire ses courses pour un montant de 15 euros par semaine. Lylian Lasnier, président de la Banque alimentaire du Cher, explique : « Les jeunes font leur choix, puis les denrées sont pesées parce qu’ils payent au poids. En réalité, les prix sont beaucoup moins chers que dans le commerce puisqu’ils sont divisés environ par quatre ! Mais nous tenons à cette contribution financière : cela rend les gens actifs, ils ne se sentent pas assistés. »

Esope ne propose pas seulement des aliments mais aussi une laverie pour le linge, un service de reproduction (pour les rapports de stages, par exemple), des cours de Français Langues Etrangères (FLE), une permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) pour les droits à la santé ou encore des ateliers de cuisine…

L’équipe compte deux salarié·es et dix-huit bénévoles, soutenu·es régulièrement par des stagiaires et des personnes réalisant des Travaux d’Intérêt Général (TIG). Iels assurent la « ramasse » auprès de quelques supermarchés locaux, puis le rangement dans la réserve et la mise en rayon. Surgelés, conserves, légumes, pain, produits carnés et laitiers, mais aussi produits d’hygiène et d’entretien, fournitures scolaires, vaisselle, quelques vêtements et chaussures…

Ce jour-là, Claudine et Maria, engagées respectivement depuis dix et cinq ans, accueillent Pierre et les autres jeunes. « Il y en a de plus en plus qui ont besoin, constatent-elles. Ils sont contents de trouver ce lieu ; ils nous disent qu’ils ne pourraient pas se nourrir correctement sans ça. Les travailleurs viennent parfois plusieurs années de suite. Et de temps en temps, nous avons de jeunes mamans aussi. » Inès Rouet consulte le tableau des statistiques : « Nous recevons plus de femmes que d’hommes et actuellement, notre aide bénéficie à neuf enfants entre 0 et 3 ans, et sept entre 4 et 14 ans. »

Claudine et Maria, bénévoles chez Esope.

_____________________________________________________

Des dons et subventions en baisse

___________________________________________

Les produits proviennent de la collecte de dons que la Banque alimentaire organise chaque année en novembre, des invendus de la grande distribution, mais aussi de l’Etat via le CNES (4) et de l’Europe via le FEAD (5). La Biocoop de Bourges donne chaque semaine quinze sacs d’une valeur de 15 euros mais revendus 2,50 euros « pour que les jeunes aient accès au bio aussi ». Ponctuellement, des opérations sont organisées par des collectivités territoriales, des mécènes ou d’autres associations. « Mais globalement, les dons et les subventions sont en baisse », s’inquiète Lylian Lasnier, qui évoque le détournement de la loi dite Garot. Depuis 2016, les pratiques de destruction d’aliments encore consommables sont interdites et les distributeurs de plus de 400 m² doivent proposer des conventions de dons à des associations d’aide alimentaire (6). Problème : « Maintenant, certains supermarchés vendent les produits avec des dates courtes plutôt que de les donner », assure le président de la Banque alimentaire du Cher. Des produits commencent à manquer : « surtout d’hygiène et d’entretien, de petit déjeuner et des condiments », cite Inès Rouet. Alors, pour la première fois cette année, une collecte de printemps sera organisée le vendredi 7 avril (Lire en encadré).

De son côté, l’UNEF dénonce la baisse des aides directes accordées aux étudiant·es depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron : moins 35 euros par mois et par personne en moyenne, alors qu’elles avaient augmenté sous les gouvernances de François Hollande et de Nicolas Sarkozy (+ 92,47 euros et + 45,01 euros). Certes, en novembre 2022, 10 millions d’euros ont été débloqués par l’Etat pour l’aide alimentaire d’urgence. Mais, selon le sociologue Camille Peugny qui se bat pour l’allocation d’études universelle, ces mesures ne constituent que des « rustines qui ne colmatent en rien les failles de l’Etat-providence pour les étudiantes et les étudiants », pris à la gorge par l’inflation galopante (7).

Lylian Lasnier, président de la Banque alimentaire du Cher et Inès Rouet, directrice d'Esope.

_________________________________________________________________________

Un modèle qui ne questionne pas le productivisme

____________________________________________________________

S’il reconnaît l’importance de dispositifs d’urgence que sont les épiceries solidaires comme Esope, le RESES émet aussi des critiques quant au modèle de l’aide alimentaire : « [Il] est basé sur un modèle agricole productiviste, souligne-t-il dans son rapport de 2022. L’aide alimentaire s'est construite sur les stratégies de valorisation des surplus agricoles et de lutte anti-gaspillage (FEAD (1987), loi MAP (2010), loi Garot (2016). Aucune de ces lois ne questionne la provenance de ces surplus ou leurs modes de productions. L’alimentation des plus démunis devient un levier permettant de s’engager dans « une économie circulaire », en valorisant les surplus d’un modèle productiviste ».

Comme Lylian Lasnier, il regrette le détournement de certaines lois : « Les actions menées par les pouvoirs publics ou les acteurs de l’ESS (8) visent à réduire voire éliminer le gaspillage alimentaire. Paradoxalement, les politiques d'optimisation et la multiplication de ces initiatives mettent alors en difficulté les associations de l’aide alimentaire qui en dépendent. »

Le RESES souligne également l’enjeu du « non recours » du fait de « conditions d’accessibilité physiques complexes » (éloignement entre le campus et les zones de distribution par exemple) ou encore de la « stigmatisation, certaines personnes n’osant pas se présenter à l’aide alimentaire par honte ou gêne ».

Enfin, il rappelle que la crise sanitaire a montré les limites de l’institutionnalisation des aides et que dans beaucoup de cas, elles n’ont pas pu empêcher l’écart qui se creuse toujours davantage entre les plus précaires et les autres.

___________________________________________________________________

Une aide des étudiant·es par les étudiant·es ?

______________________________________________________

Alors, que préconise-t-il ? Que les associations étudiantes elles-mêmes se saisissent de la question de la précarité alimentaire. En prenant exemple sur 33 initiatives disséminées sur tout le territoire français, il montre combien les jeunes peuvent créer des liens avec des filières de circuits courts et d’alimentation de qualité, accessibles du point de vue financier mais aussi matériel.

Il donne des exemples de communes qui ont accepté d’inclure les jeunes dans les prises de décision sur ces questions, au sein de conseils alimentaires étudiants ou des Projets Alimentaires Territoriaux portés par les collectivités. Il milite aussi pour une Sécurité sociale de l’Alimentation (9).

De son côté, l’UNEF se bat pour « une allocation d’autonomie sans conditions de ressources » à hauteur de 1.100 euros par mois. Le syndicat suggère un financement via le redéploiement des exonérations d’impôts, une nouvelle branche de la Sécurité sociale ou les économies réalisées grâce à la suppression du Service National Universel…

En attendant, les épiceries solidaires étudiantes comme Esope restent indispensables. Ouverte six jours sur sept toute l’année, excepté en août, elle poursuit sa mission auprès des étudiant·es et travailleur·ses qui, sans elle, ne pourraient malheureusement se nourrir suffisamment et décemment.

Fanny Lancelin

(1) Enquête sur le coût de la vie étudiante n°18 – 2022 : https://unef.fr/wp-content/uploads/2022/08/Enquete-sur-le-Cout-de-la-vie-etudiante-2022.pdf

(2) « En 2022, en France, les étudiants ont encore faim – Leçons de résilience et plaidoyer pour un droit à l’alimentation de qualité pour toutes et tous », par Anna Faucher, Louison Lançon, Axelle Bethencourt avec la contribution Marie Cavaniol, Hugo Delieutraz, Lucie Lecourt, Adèle Guen : https://www.letsfood.fr/_files/ugd/c96d90_93b26038a80a474ea9edb8c10749691f.pdf

(3) CROUS : Centre Régional des Oeuvres universitaires et Scolaires.

(4) CNES : Crédit National pour les Epiceries Sociales.

(5) FEAD : Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis.

(6) https://agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-les-lois-francaises

(7) Précarité étudiante : « Il est temps de mettre en place une allocation d’études universelle », tribune de Camille Peugny dans le journal Le Monde daté du 4 janvier 2023 : https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/04/precarite-etudiante-il-est-temps-de-mettre-en-place-une-allocation-d-etudes-universelle_6156610_3232.html

(8) ESS : Economie Sociale et Solidaire.

(9) Lire le numéro 63 de (Re)bonds sur le sujet, « Agir pour plus de justice alimentaire » : http://rebonds.net/63agirpourplusdejusticealimentairenov2022

Plus

- Esope, 16 avenue Marx-Dormoy à Bourges : ouverte du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 12 h 30 à 16 h. Renseignements au 02.48.24.45.18. ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Site Internet : https://ba18.banquealimentaire.org/esope-2052

-

Prochaine collecte le vendredi 7 avril de 8 h 30 à 19 h aux deux supermarchés E.Leclerc de Bourges en partenariat avec le Tango Bourges Basket.