Jean-Baptiste Vidalou est maçon en pierres sèches et agrégé de philosophie. Le mois dernier, il a participé au rassemblement final de la Marche pour la Forêt à Tronçais (lire la rubrique (Ré)acteurs). Il est l'auteur de « Etre Forêts – Habiter des territoires en lutte » : un livre militant et passionnant, qui invite à résister contre un aménagement du territoire qui contrôle ressources et populations.

Lorsqu'on se pose la question de la définition de la forêt, le dictionnaire Larousse répond : nom féminin du bas latin forestis, « grande étendue de terrain couverte d'arbres ; ensemble des arbres qui la couvrent ». L'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (la FAO) considère comme forêts « des terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré de plus de 10 %, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. La définition exclut les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante ».

De manuel en encyclopédie, des mesures et classements. Nulle part trace d'êtres vivants ou d'usages.

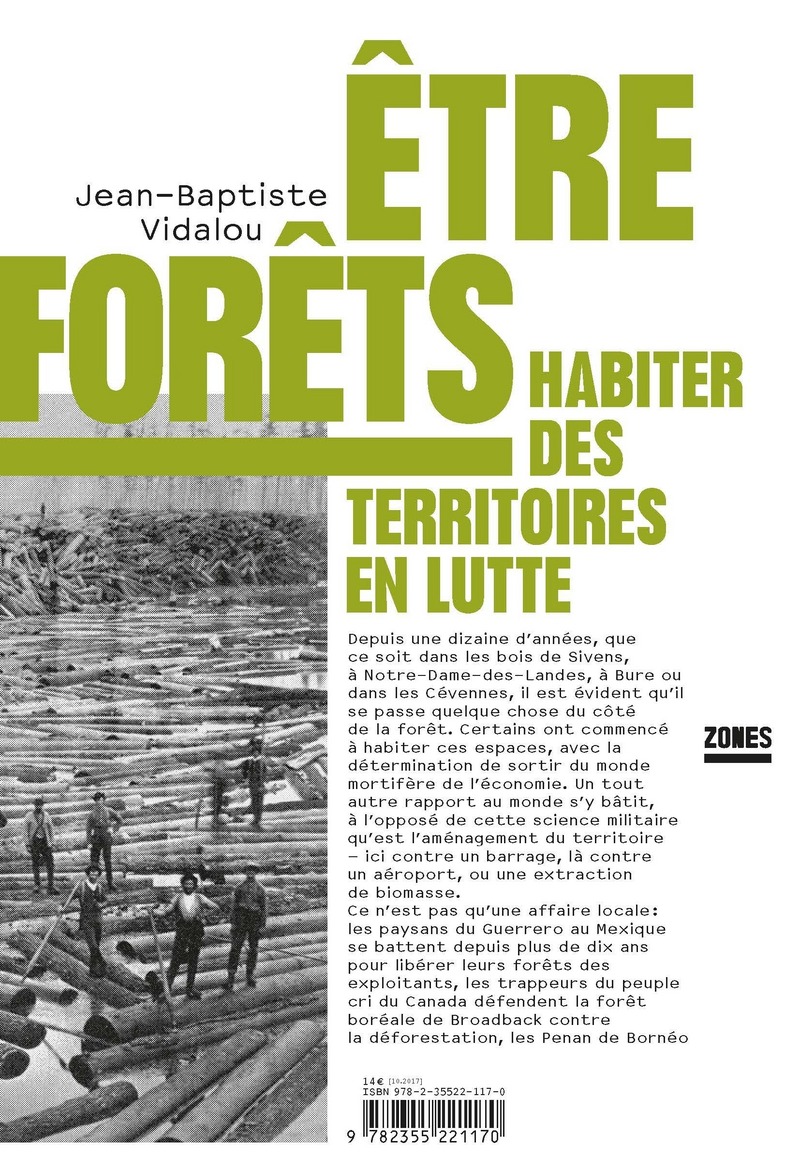

Pourtant, comme l'écrit Jean-Baptiste Vidalou dans son livre « Etre forêts – Habiter des territoires en lutte » (1), « la forêt n'est pas la forme vide, la surface continue, qu'il s'agirait de définir en terme « d'étendue d'arbres », de « ressource en biodiversité ». Non, la forêt, c'est une manière de se tenir. »

Au-delà de tout ce qu'elle apporte à l'être humain pour le nourrir, le chauffer, lui offrir un abri, elle est une manière de « se tenir droit ». « De ne plus courber la tête. S'enraciner mais aussi surgir. Se déployer. » Etre arbres. Etre forêts.

Mais contre quoi convient-il de se dresser ? Face à quels dangers se défendre ? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui de revendiquer les forêts comme des territoires en lutte ?

L'aménagement du territoire à partir des forêts

Dans son ouvrage, Jean-Baptiste Vidalou montre comment, depuis près de quatre siècles, l'aménagement du territoire a contribué à déposséder les populations de leur rapport à la forêt. En excluant, en rationnalisant, en contrôlant, en exploitant. En gérant.

Aménagement : le mot aurait signifié « l'art d'aménager les forêts d'une manière administrative ». Il y a également une acception sylvicole au terme aménager, « régler les coupes d'une forêt » (2), tandis que l'aménagiste est « une personne qui organise l'aménagement d'une forêt » (3).

En France, entre le XIe et le XIIIe siècle, 30 à 40.000 hectares ont été défrichés par an : la population augmentait, les besoins en culture et en villes aussi. A partir du XVIe siècle, l'exploitation s'est intensifiée pour répondre aux besoins des industries comme les mines et les forges, ou encore de la construction navale.

En 1669, l'ordonnance de Colbert, ministre de Louis XIV, a redonné la main au pouvoir royal et lancé « la grande réformation » : limitation des pâturages en forêt et obligation de conserver une partie en haute futaie notamment. A cette époque, les forêts sont parcellisées et bornées par des ingénieurs.

Le vivant quantifié, classé, rationalisé...

Pour contrôler un territoire et ses ressources, il faut l'aménager. Et pour l'aménager, il faut le contrôler.

D'abord, le vider de sa population. Concrètement sur le terrain ou rhétoriquement. Elle est déplacée selon des logiques économiques (pour répartir la main-d'oeuvre) ou simplement niée : à Notre-Dame-des-Landes, à Bure ou dans le Morvan, pour justifier le choix d'implantation de grands chantiers inutiles ou dangereux, les porteurs de projets soulignent toujours la faible densité de population. Puisque personne ne vit là, pourquoi y aurait-il un problème ? « Le territoire convoité n'est entrevu que comme une ressource sous-exploitée, mal gérée ou pas gérée du tout par les « autochtones » - ceux-ci devant alors se conformer ou partir, écrit Jean-Baptiste Vidalou. Comme partout en France, les paysans ont continué pendant longtemps à être décrits comme des « non civilisés », dans la mesure où ils ne remplissaient pas les critères de la bonne gestion économique. »

Pour tracer routes, autoroutes et canaux nécessaires au transport des ressources extraites de ces territoires, de nouveaux genres d'hommes ont été formés : les ingénieurs et les physiocrates. Leurs armes communes ? Les mesures et les calculs. Les uns tracent des plans et des cartes, à la manière des militaires qu'ils ont été ; les autres façonnent progressivement, dès le XVIIIe siècle, l'économie politique. Tout le vivant se voit ainsi quantifié, classé, rationalisé, optimisé. Certes, pour dégager des richesses, mais aussi pour « trouver le meilleur gouvernement des hommes, calqué sur la meilleure circulation possible ».

Ceux et celles qui empêchent cette circulation, se révoltent contre la confiscation de leur territoire, se battent contre les prélèvements abusifs, « bref les « irrationnels », ceux-là ne font pas partie de la population. Rompre avec l'économie, c'est rompre le contrat social. »

Ces logiques perdurent à notre époque, le gouvernement n'étant plus qu'une « pure administration économique des êtres et des choses ».

La fin des communaux

La sylviculture, tout comme l'agriculture, n'a pas échappé à ce que Jean-Baptiste Vidalou nomme « la mise en ordre du vivant ». L'arbre n'est plus un être mais une ressource qu'il convient de gérer pour des objectifs industriels précis.

Les communaux, ces espaces que les habitants d'un territoire géraient ensemble, comme les zones humides, les prés ou les lisières des forêts, ont progressivement été supprimés par le pouvoir. Asséchés, redressés, aménagés. En les détruisant, l’État a voulu non seulement rationaliser la nature, mais aussi briser les us et les coutumes ancestraux de populations devant faire place. « Les artisans étant sortis de la forêt, chassés par la foresterie aménagiste, les techniciens y sont rentrés. »

Aujourd'hui encore, ceux-ci – comme l'annonce clairement le site Internet de l'Office National des Forêts (ONF) – sont là pour « gérer » : faire en sorte que la forêt se porte bien pour l'exploiter, pour qu'elle fournisse sa part du marché en menuiserie, papier, bois-énergie, faune pour les chasseurs, flore pour les promeneurs et les touristes…

Jean-Baptiste Vidalou vit dans les Cévennes. Il estime que la création du Parc national a été le prétexte à ce contrôle des populations et des ressources qu'il dénonce. Dans son ouvrage, il explique comment l'extraction du bois répond à la même logique que celle du pétrole et du charbon et, malheureusement, produit les mêmes conséquences souvent désastreuses sur la nature.

Il prend pour exemple le projet de l'entreprise allemande Eon, troisième groupe mondial de l'énergie, qui veut exploiter la forêt cévenole pour ses réserves en biomasse. Elle rencontre une forte opposition de la population locale. Mais « les usages de la forêt, ceux qui y vivent et tout conflit possible sont écrasés sous les potentiels milliers de tonnes de biomasse extraites et les devises qui en découleront ».

Parfois, à coups d'engins et de matraque. Souvent, à grands coups de communication. La création de parcs, comme l'apparition de termes tels que « compensation » ou « transition énergétique » fait ainsi croire à l'opinion publique que la ressource est « naturellement » préservée.

La transition énergétique n'est qu'une nouvelle étape économique

Le principe de compensation est terrible : les burocrates appliquent aux vivants (aux arbres et aux forêts, par exemple) une valeur carbone. L'objectif est de leur donner un prix, mais aussi de définir le niveau de compensation : ce que la forêt exporte lorsqu'elle est détruite et « l'équivalent » replanté ailleurs. On ne parle pas d'un arbre déplacé d'une rue à une autre. Mais de forêts entièrement dévastées dans une région du monde, perdues à tout jamais, sous prétexte que d'autres arbres sont replantés dans une autre région du monde. Peu importe que les espèces qui y vivent, les usages qui y ont cours, les cultures qui s'y développent, soient différents...

La compensation fait désormais partie intégrante du marché. Après la déforestation, certaines entreprises se sont spécialisées dans le reboisement, la revente du bois et de sa compensation carbone. Les autochtones sont bien sûr toujours exclus de ces zones au prétexte qu'ils ne savent pas les « gérer ».

Pour Jean-Baptiste Vidalou, la transition écologique est un autre écran de fumée. Il s'agit simplement d'une nouvelle « étape économique » basée sur de nouvelles ressources, « en aucun cas une quelconque alternative et encore moins une sortie du modèle actuel ». La transition écologique « n'est qu'une séquence de l'économie elle-même ».

« Nucléaire + pétrole + charbon + éolien + solaire + biomasse, voilà l'addition qu'il faudra un jour payer. Il n'y a pas de transition énergétique, il n'y a qu'une même logique qui partout ordonne : extraire, extraire, extraire. »

Face à cet extractivisme mortifère, qui ne remet pas en question la consommation ou les modes de vie capitalistes pourtant intenables pour la planète et ceux qui l'habitent, quelles voix s'élèvent ? Pour Jean-Bapstiste Vidalou, celle des écologistes politiques n'est pas cohérente : « c'est le piège sordide du discours écologiste de s'indigner de la déforestation des forêts tropicales ou de l'extraction des gaz de schiste tout en prêchant partout la transition énergétique ». « Ces gens-là concluront par quelque décision pour « sauver l'environnement » alors qu'il s'agit toujours et avant tout de sauver l'économie. »

« Partout, des luttes sont menées... »

Alors ? La résistance viendra d'ailleurs. De groupes d'individus qui se réapproprient des territoires, en inventant leurs propres formes d'y habiter et de le défendre. En France, on pense aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes bien sûr, mais aussi bien avant eux, aux Camisards. « Partout des luttes sont menées qui résonnent de cette même idée : la forêt n'est pas un gisement de biomasse, une zone d'aménagement différé, une réserve de biosphère, un puits de carbone, la forêt c'est un peuple qui s'insurge, c'est une défense qui s'organise, ce sont des imaginaires qui s'intensifient », écrit Jean-Baptiste Vidalou.

Chaque territoire peut ainsi inventer un « art de ne pas être gouverné ». Evidemment, les pouvoirs économiques et politiques ne se laisseront pas faire et chercheront à « neutraliser » les luttes. Mais ils peineront. Car « être forêts » ne se limite pas à agir sur un espace limité mais, comme les racines des arbres s'étendent bien au-delà de l'imagination, à créer un rapport singulier au reste du monde. En cela, la forêt « déborde ».

Citant Deleuze, lui-même inspiré par Spinoza (4), Jean-Baptiste Vidalou écrit : « La question qu'il convient de poser à la forêt comme à nous-mêmes, est celle-ci : jusqu'où es-tu capable d'aller ? Jusqu'où porteras-tu tes nouvelles pousses ? Jusqu'où te propageras-tu ? Non pas comme la question d'une limite géographique ou identitaire, mais comme celle d'une puissance qui grandit. »

Fanny Lancelin

(1) Etre forêts – Habiter des territoires en lutte, Jean-Baptiste Vidalou, éditions La Découverte, label « Zones », 2017.

Pour acquérir l'ouvrage : www.editions-zones.org

(2) Dictionnaire Larousse.

(3) Dictionnaire Larousse.

(4) Gilles Deleuze, philosophe français (1925-1995) ; Baruch Spinoza, philosophe hollandais (1632-1677).