Un outil d'émancipation : c'est ainsi que le travail est vécu par celles que Sonia Larue a suivies pour son premier documentaire. Cinq femmes du Pays de Lorient y racontent leurs parcours, leurs difficultés, leurs succès. Bien plus qu'un film sur les femmes au travail ou sur le travail des femmes, il s'agit d'une véritable réflexion sur les conséquences de la perte de sens au travail : un sentiment de servitude avant, peut-être, une prise de conscience et une libération...

Point de départ et fil conducteur du documentaire : le travail de la comédienne Erika Vandelet. En 2015, elle revisite l'œuvre d'Octave Mirbeau, « Journal d'une femme de chambre », et va à la rencontre de femmes au travail pour intégrer leurs témoignages dans sa nouvelle mise en scène.

Ecrit en 1900, le roman de Mirbeau a pour personnage principal Célestine, qui dénonce sa condition de domestique au service d'une classe sociale qui la domine. Elle remet en cause le système capitaliste en plein développement.

Sonia Larue suit Erika Vandelet dans les ateliers théâtraux qu'elle anime et y rencontre notamment Katia, Véro, Julie, Sabrina et Isabelle. Leurs propos font écho à ceux de Célestine : « ce que disent leurs mots, massivement, c'est la perte de sens de ce travail, explique Sonia Larue (1). Manque de reconnaissance. Sentiment d'inutilité. Rentabilité comme ultime horizon. Asservissement aux chefs, aux chiffres, aux décisions qu'elles trouvent stupides mais sur lesquelles elles n'ont pas la main. Il n'y a pas de satisfaction au travail. Elles se sentent effacées. Et dans cette perte de sens du travail naît un sentiment de servitude. En cela, leurs mots expriment quelque chose de notre époque : une quête de liberté ; un désir d’être soi. »

La réalisatrice interroge le rapport intime que les cinq femmes qu'elle a choisies ont avec leur travail. Elle les a filmées lors d'entretiens et sur leur lieu d'activité… passé et présent. Car elle a tourné de 2015 à 2018 et en trois ans, certaines ont parcouru un long chemin.

Katia travaille comme saisonnière en maraîchage depuis quinze ans. Pourquoi travaille-t-elle ? Pour gagner de l'argent « comme tout le monde », mais aussi « parce que ça fait sortir », « ça permet d'être mieux dans sa peau ». « Aimer ce qu'on fait » est essentiel pour elle. Mais en filigrane, son témoignage parle de précarité, d'épuisement, de non reconnaissance...

Véro est sans emploi. Salariée dans une banque pendant dix-sept ans, elle a démissionné après avoir compris que son travail servait à supprimer des postes… Elle a aussi subi du harcèlement sexuel et a fini par un « burn-out ». Elle cherche dans les méthodes « douces » des réponses à ses questions et, progressivement, s'apaise.

Julie a longtemps servi dans des palaces de luxe. Aujourd'hui, elle s'épanouit dans une coopérative de produits biologiques, où elle a découvert une nouvelle organisation du travail « peut-être même une nouvelle famille ». Elle parle « écoute », « autonomie », « humanité »… Mais l'aventure n'est pas sans conséquences : son investissement à 200 % a déséquilibré son couple et son foyer. Concilier métier et famille reste un véritable défi pour nombre de femmes.

Sabrina gère deux salons de coiffure et des dizaines d'employé·e·s. « L'indépendance a toujours été la priorité dans ma vie », affirme-t-elle, tout en précisant que cela a toujours représenté un problème pour les hommes qu'elle rencontrait… Elle doit faire face aux responsabilités et aux ennuis de tout·e chef·fe d'entreprise, renonçant parfois au « bien-être » qu'elle appelle pourtant de ses vœux pour ses client·e·s et salarié·e·s.

Isabelle a occupé des postes de direction dans l'agro-alimentaire et l'industrie. Elle a ainsi été l'une des premières femmes en France à des postes à haute responsabilité dans de grands groupes. Elle se souvient des premières réunions où ses homologues masculins la prenaient pour une secrétaire… Elle a changé de cap le jour où on lui a annoncé qu'elle avait été « vendue » avec son entreprise… Elle est aujourd'hui thérapeute et accompagne les femmes dans la création de leur entreprise. Pour cela, elle a dû « retrouver [s]on féminin ». Car s'imposer dans le milieu du travail implique souvent d'adopter les codes masculins, comme si être une femme dans un milieu professionnel dominé par les hommes était impossible…

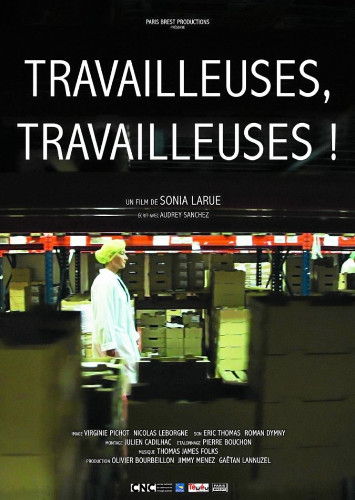

Sorti en 2018 et produit par Paris-Brest, le film de Sonia Larue est disponible gratuitement sur le site Kultur Bretagne jusqu'en octobre : https://www.kubweb.media/page/travailleuses-journal-femme-chambre-mirbeau-sonia-larue/

On y trouve également une biographie de la réalisatrice et une vidéo expliquant sa démarche.

(1) https://www.kubweb.media/page/travailleuses-journal-femme-chambre-mirbeau-sonia-larue/